«Величие смерти и ее же ничтожность»

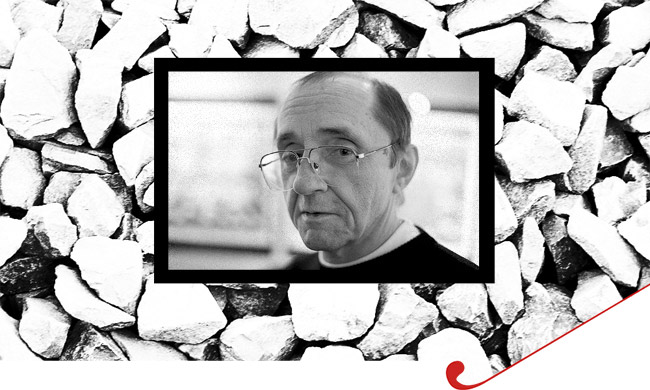

Вчера умер Аркадий Драгомощенко. Друзья поэта вспоминают о нем для COLTA.RU

Елена ФАНАЙЛОВА

Уход Аркадия для меня лично означает физический конец проекта русского модернизма в литературе. Финал той ветки литературы, которая не только и не столько жила собой, своими манерами и своей историей, сколько искала параллелей и соответствий в международном контексте. Без этого любая литература обречена на изоляцию. Аркадий как просветитель не имеет равных. Он не имеет равных и как старший товарищ: его мораль стоика и даже отчасти циника в римском понимании, если говорить о Союзе как модели распадающегося Рима, позволяла мне терпеть отвратительные ужимки местного мира на протяжении последних 20 лет. Ясность его ума была выдающейся. Добро и зло он различал как китайская лиса. Вот пересказ разговоров с ним по почте в конце 90-х, я записала его письма как стихи, это, собственно, его текст, рассказанный удобным мне способом.

Из писем ATD

...Никому не служи, никого не слушай,

Даже если тебя позовут в мужья.

Как взрывается мозг — это знают ушлые,

Застрелившиеся из ружья

Персонажи Чехова. Не проси, не бойся,

Продолжая классическое, не верь.

И тем более — не удивляйся,

Когда после этого укажут на дверь.

— Проходи, не стесняйся.

Никого не грузи, не учи, не мучай,

Вообще, не смеши.

На небесах уже оказались лучшие,

А здесь — все хороши.

(Но и ты, черный ворон, тоже не вейся

Над больной головой, как родная речь.)

И не надо, не надо лежать на рельсах

В стремленьи нечто ювенильное сберечь.

*

Вспомни, как славно с любимым обняться

И от обязанностей уклоняться.

С возрастом любовь будет меняться,

Становиться еще прекрасней,

То ли трогательней, то ль огнеопасней.

Постарайся этого дождаться.

А уж как наступит умная старость,

Как поставит самый крепкий парус,

Так она еще раз все изменит,

На аптекарских весах своих измерит

ярость ярость ярость ярость ярость

и другие сказки и рассказы.

Михаил ИОССЕЛЬ

Я знал Аркадия на протяжении 30 лет, и мы были близко дружны почти столько же — поэтому сейчас, в день его смерти, когда не выветрился еще шок от жуткой стремительности происшедшего и настоящая боль утраты еще не пришла ему на смену, что я могу о нем сказать, что вспомнить? Ничего, по сути. Еще не время.

Я мог бы сказать, что он, несомненно, был самым ярким, интересным, неординарным, «штучным» из всех когда-либо встречавшихся мне людей (а людей в своей долгой жизни я таки повстречал немало) — но зачем? Кому это и что объяснит?

Он был человеком светлым и добрым, часто по-детски искренним и наивным, неистощимо общительным, бескорыстным и честным в дружбе, беспредельно обаятельным, жадным до жизни и постоянно заряженным на счастье в любых, самых незначительных его проявлениях... Ну да. Был. Слова, слова...

А как он смеялся! То был счастливый вопль большой тропической птицы с простуженным горлом. Никто больше так не смеялся. И не засмеется уже.

Великий был поэт, между прочим. Безо всяких оговорок и приличествующих случаю гипербол. Про это сейчас, посмертно, внезапно прозрев, с радостным удивлением много будут писать и говорить: про бесконечное набегание прибрежных волн, каждая из которых уничтожает узор, оставленный на мокром песке ее предшественницей, про дискретное движение мысли от смысла к смыслу, подобное перепрыгиванию с одного на другой в череде крошечных атолловых островков в океане, про «поэтику касания», про... Вот, всем настойчиво рекомендую: «Поэтика касания» Михаила Ямпольского: предисловие к сборнику стихов Аркадия «Описание» (2000). Доступно в сети. Там все замечательно написано и объяснено. Ямпольский — человек чрезвычайно умный и буквально нечеловечески начитанный — считает Аркадия наиболее значительным и талантливым из современных российских поэтов. Я с ним согласен. Я с ним — Ямпольским — вообще никогда стараюсь не спорить по такого рода вопросам.

Аркадий был единственным в своем роде посредником, медиатором между философией и поэзией. Рано определившись с тем, как ему дОлжно писать, он принялся без устали очерчивать контуры своей, вполне для него самого очевидной, философской модели мира — путем точечных прикосновений слов и повторяющих форму породивших их мыслей предложений. Он сумел трансформировать сухую прозу философии в ритмический, грозный гул поэзии.

Но об этом пусть и впрямь другие напишут. А я, когда придет время говорить и вспоминать, напишу о нашем ленинградском прошлом, нашем времени в Нью-Йорке и Бостоне, Сан-Франциско и Сан-Диего, в Скенектади и в Мексике... да и мало ли еще где.

Он был одним из самых важных в моей жизни людей. Огромна пустота, образованная его уходом. Она никогда не будет заполнена в моем сердце. Есть в жизни такие — редкие, по счастью, — утраты, которые человеку не положено и не дано восполнять; с которыми невозможно смириться до самого конца.

Он много и сосредоточенно размышлял и писал о смерти. Смерть занимала его воображение.

В частности, он писал:

У смерти

нет имени, она — только список,

всплеск обоюдозрячего зеркала,

в котором знак равенства стерт.

Но смерть, увы, не читатель... Ее ничем не проймешь, тем паче словом.

Он теперь не наш, он теперь ее. Остается беспомощно и безадресатно вопрошать словами э.э. каммингса: «how do you like your blue-eyed boy, Mr. Death?»

Странно жить, зная, что в мире нет больше его.

Потом, не сейчас. Сейчас тяжело.

Дмитрий ВОЛЧЕК

Мы познакомились в 1984 году и три года встречались чуть ли не каждый вечер в литературном подвале на улице Петра Лаврова и театральном чердаке на Чернышевского. Еще пять минут пешком — моя тогдашняя временная квартира на улице Воинова, напротив оранжереи. На стене висел пейзаж, который Аркадий называл «Вид на крепость Орешек зимой», хотя никакого Орешка там не было; на красных обоях вокруг овальной рамы Аркадий писал стихи. Чуть дальше по Воинова был странный сквот, населенный приятелями Тимура Новикова, еще два шага — Большой дом, где трудились наши читатели (Управление КГБ по Ленинграду и ЛО. — Ред.), а если подняться по Литейному, можно было выпить вина в кривобоком садике Пале-Рояль; рядом жила гостеприимная Ольга Липовская; и уже совсем близко — кафе «Сайгон», тут обычно заканчивались наши прогулки. «Пойдем туда, где шуршат платья», — в час ночи говорил Аркадий, но идти было некуда, город был черен и пуст, только на стендах общества «Знание» хмурились передовики производства. С поэмы «Ужин с приветливыми богами» начался «Митин журнал» — название придумал Аркадий. Помню несколько вспышек счастья, помню, как по пустой площади у гостиницы «Прибалтийская» навстречу друг другу шли Аркадий и Лин Хеджинян, помню стихотворение про женщину, которая поднимает на пляже красную шляпу и с красной шляпы сыплются муравьи, помню, что у Аркадия на полке рядом с розовым томом Розанова стоял роман Джона Фанте Ask the Dust, помню, что мы любили придумывать страшные истории про полковников (полковник открывает дверь, а там стоят отрубленные ноги его дочери и лежит записка «Папа, я пришла домой»), помню огромный машинописный том «Расположение среди домов и деревьев» — роман Аркадия, получивший первую Премию Андрея Белого, помню невероятных людей, возникавших вокруг нас в хмурых проходных дворах и куда-то исчезавших: толстого англичанина, которому я на пляже в Солнечном передавал рукописи арестованной Ирины Ратушинской в обмен на чемоданчик с журналами «Русское возрождение», американскую консульшу, собиравшую советские почтовые марки, подвальных персонажей из Клуба-81, о которых Аркадий говорил, что у них под ногами пищат селедочные головы, маленького мальчика Африку, размахивавшего шваброй на секретном спектакле «Анна Каренина». Два года назад я прошел по нашим старым маршрутам, но не осталось совсем ничего, этого города больше нет, а теперь нет и Аркадия, и я пока не знаю, почему и куда все пропало.

Анна ГЛАЗОВА

Аркадий Драгомощенко был человеком, для которого не существовало раз и навсегда непроходимых границ. Ему всегда удавалось найти переход — или, точнее, пролив — там, где, казалось, надо развернуться вспять. Я говорю в первую очередь о границах языка, но и о множестве других — от границ между языками и культурами до границ между языками и образами, языками отдельных людей и событий. Мы познакомились в 2003 году, и для меня это было как будто вдруг открылся новый путь. Вчера мы были незнакомы, а сегодня — уже друзья, и нас связывал общий поток языка, на котором мы говорили. Изменение движения и поворот любой энергии в русло поэзии были способом жизни Аркадия, и меня это в нем восхищало с первой минуты знакомства. Мы редко виделись лично, но материя писем и разговоров была не менее живой. Теперь остались тексты Аркадия, фотографии, письма, но общей речи уже не будет, а будут только мысленные разговоры с ним, однонаправленные, как река, впадающая в море. Сейчас я не могу это осмыслить, но знаю точно, что то море языка, которое осталось после Аркадия, будет жить долго.

Александр СКИДАН

Есть замечательные поэты, их все знают, они прекрасны, но малоинтересны. Это поэты-в-себе, они остаются в плоскости эстетического высказывания «о жизни» или о том, что им кажется жизнью (опытом, историей, политикой и т.д.). Бесплодное занятие. И есть поэты, которые меняют сознание, сам способ мыслить. Это надолго. То есть требует времени. Таким был АТД. Пути, проложенные им в русской поэзии, отстоят от торных дорог на миллионы световых лет. Но столько же примерно требуется нам здесь, чтобы увидеть «звезду бессмыслицы»; когда мы ее видим, ее уже нет. Меня всегда поражала эта мысль, что свет — это труп звезды. Трудно писать, объяснять. Сам АТД говорил так: «Поэзия, которая не стремится уничтожить себя в собственной служебной репликации и, более того, в себе самой, не может трогать ни читателя, ни критика, ни философа. Только в исчезновении собственного существа возникает возможность нового появления. Не рождение важно — важна “смерть”. Рождение щупается руками». После Введенского в России не было поэта, который бы мыслил, а не писал стихи. АТД им стал.

Важно еще вот что. Сколь многим АТД поставил это условие (как раньше ставили голос). До меня и после. Архив и то, что за ним. Он первый еще в 80-х начал вводить в критический обиход Беньямина и Батая, Деррида и Бланшо, я имею в виду не академическую жвачку, а его собственное письмо — и семинары в СПбГУ в начале 90-х, конечно, на которые набивалась толпа студентов и преподавателей. Он давал книги — читать и переводить. Авитал Ронелл, Марсель Энафф, Вольфганг Гигерич, Феликс Гваттари, Поль де Ман… И с той же щедростью он привечал, как равных, только начинающих писать двадцатилетних, дальних и близких, за чашкой вина в «Борее» и в аудиториях университета Сан-Диего, на расстоянии вытянутой руки — и на проводе, в скайпе. Теперь по этим проводам бежит его ток:

«Что связует, скажи, в некий смысл нас, сводит с ума?»

Тьма

быстролетящего облака, след стекла, белизна.

Циферблата обод.

Величие смерти и ее же ничтожность,

парение мусора в раскаленном тумане стрекоз.

Никуда не уходим.

Колодцы, в полдень откуда звезды остры,

но книгой к чужому ветвясь.

И всегда остается возможность,

песок

и стоять.

Михаил ЯМПОЛЬСКИЙ

Есть поэты, которые пишут поэзию, используя для этого поэтизмы (бабочка, Адмиралтейская игла, Венеция и т.д.). Есть поэты, которые пишут антипоэзию, используя для этого брутально-генитальные антипоэтизмы. И те и другие с трудом избегают пошлости, с начала прошлого века сопровождающей поэзию по пятам. Но существуют уникальные художники, изобретающие новую поэзию, чей горизонт лежит вне поэтических и антипоэтических пошлостей. К числу таких уникальных фигур относится Аркадий Драгомощенко. Он позволял нам открывать вместе с ним поэзию, которой до него никто не знал, он изобретал новый материк, без которого поэзия рано или поздно ушла бы под воду наподобие Атлантиды. Уход Аркадия — огромная, невосполнимая и до конца не осознаваемая нами трагедия.

-

12 сентябряКапков устал от культуры?

-

11 сентябряКоролевский театр Мадрида возглавит Жоан Матабош Закрывается музей Маяковского Венский Концертхаус обанкротился Макаревич и Хавтан поддержат узников Болотной «Третий путь» лишают помещения

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials