Два двенадцать восемьдесят пять ноль шесть

«Я лично ничего плохого про Бога сказать не могу», муки человека между частным и общественным, как связана килька с бессмертием и почему мы разучились сочувствовать друг другу. В новом дневнике редакции

Варвара БАБИЦКАЯ

Открываю я вчера фейсбук, и там в ленте пишет одежный магазин знакомой знакомых: «Это не больно, это приятно: обязательно прочитать всем, кто боится шопинга в интернете». А сразу вслед за тем — ссылка на «Эхо Москвы», чудовищная во всем — и в первую очередь, действительно, в своей обыденности — история про освобождение людей, которые многие годы живут в рабстве в Москве.

Казалось бы — ну что тут такого, люди рекламируют свой бизнес в социальной сети, сам Бог велел, и всегда так делалось: «В мире все еще существуют люди, которые по разным причинам боятся попробовать совершить покупку онлайн. Часто переживают, что не подойдет размер, что возникнет какой-то вопрос, а на него никто не ответит, или что возникнут нерешаемые трудности с доставкой». Существуют такие люди, да. Бедолаги. Но ничего, скоро им помогут. А еще в мире по-прежнему существуют рабы, буквально в Москве, в Северном Измайлово. Сосуществование этих двух сообщений в одном поле режет глаза. Наверное, это впечатление усиливается, поскольку это тот самый одежный магазин, что устраивал весной модный показ в автозаке. Как бы то ни было, я раньше эту свою реакцию, разумеется, сочла бы ханжеством: «Не время, — дескать, — в шахматы играть, / Не время песни распевать!». Но это просто на наших глазах перекраивается карта территорий частного и общественного.

Фейсбук превратился в медиа окончательно, в пространство необходимое, но внешнее, часто недружелюбное и заведомо публичное. Наш птичий щебет выглядит там теперь нелепо и бестактно. Раньше светская жизнь была объединена с общественной, поскольку нулевые разрабатывали идеологию Том Сойеровской покраски забора. Сади свой сад и тем делай мир лучше. Так бывает в годы стагнации, хотя Кибиров в 90-м писал: «Леночка, будем мещанами! Я понимаю, что трудно, что невозможно практически это. Но надо стараться». Сейчас это уже не работает, хотя мы еще пытаемся слабо сопротивляться и склоняем на все лады розановское варенье. Зазор для бытовых человеческих радостей в фейсбуке я вижу небольшой — все еще можно про еду и про детей. Потому что и туфли — мшелоимство, и вечеринки — разврат, но есть людям надо во всяком случае, и дети даже в самые темные времена говорят смешно, очищая наш разум.

Вчера я сделала то, чего не делала очень давно: зашла в магазин и купила сборник рассказов Фрэнсиса Скотта Фицджеральда, села у себя на кухне и почувствовала, что у меня есть частная жизнь. Это было дивное, забытое чувство. Я не зафигачила лук с книжкой — к тому же и обложка у нее уродливая. Она написана очень давно — в новых разговорах она не пригодится и в работе тем более. Это удовольствие чистое и потому как будто отчасти постыдное. Потому что частная жизнь — это все, что человеку необходимо, но выглядит стыдно в слишком широком контексте.

Общественная жизнь не всякому по характеру и по силам, да и просто — всякому нужны мелкие душевные подробности, а где их взять в поле реальной деятельности и идеологии, где все крупными кусками — слишком крупными, как тут не испугаться, что «не подойдет размер, что возникнет какой-то вопрос, а на него никто не ответит». Лакуну на месте необходимой мелкой душевной моторики в неотлаженном еще общественном механизме всегда заполняли книжки (искусство вообще). Но профессиональная печаль состоит в том, что художественная литература переживает трудность преодоления между частным и общественным куда тяжелее, чем отдельный человек. Я здорова, я не в тюрьме, все живы — полно, с какой стати лезть людям на глаза со своими нервами и бесконечно ничтожными бытовыми, творческими или любовными проблемами. Но книжки, которые я люблю, делаются из мелкой психологической теплоты и холодного эстетического воздуха. Сейчас же они как будто не могут позволить себе ни внимания к отдельному человеку, ни равнодушия к человечеству в целом (а это, на мой взгляд, два условия, для литературы почти необходимые). Я могу только пожелать удачи людям, которые стремятся писать крупными кусками, но на кухне мне остаются только рассказы Фицджеральда.

Василий КОРЕЦКИЙ

Еще до того как Москва начала превращаться в ледяной ад, удалось совершить марш-бросок на выставки. Марк Куинн, Ле Корбюзье, Бойс. Уже на «Библиотеке Ленина» в метро начинают появляться организованные группы школьников, едущие куда? — анбиливбл: на выставку Куинна. Все три этажа Мультимедиа Арт Музея забиты «галдящей ребятней». Юных любителей искусства водит по выставке экскурсовод, женщина абсолютно советского вида. Когда к ней наконец удается приблизиться (около картины «Разделение души и тела»), слышно, что она говорит младшеклассникам: «Я лично ничего плохого про Бога сказать не могу». Две подружки фотографируют гигантскую модель орхидеи на смартфоны. Посетители постарше снимаются рядом с «Невидимой Кейт» (ужасно — в Москву привезли одетый вариант скульптуры).

На Корбюзье в ГМИИ — аншлаг, больше всего народу на галерее второго этажа: там развешаны цветные фотографии построек. «Я нацист» — говорит за моей спиной какой-то парень девушке, оглядываюсь и вижу совершенно плюшевого юношу в очках. Тут тоже много школьников, они теряют номерки от камеры хранения и, огорченные, сомнамбулически стоят около гардероба.

На Бойсе пусто, экспозиция напоминает музей корпоративных подарков какого-то прогрессивного банка (часть экспонатов, например, боксы с объектами, кажется, и создавалась как своего рода сувенирка). Среди бетонных чушек и ржавых рельс спят смотрительницы. Укутать их в войлок — и не отличишь от объектов.

Екатерина БИРЮКОВА

Выступление в Москве Базельского симфонического оркестра (не последнего европейского коллектива) под управлением Денниса Рассела Дэвиса (не последнего американского дирижера) совпало с Хеллоуином, 31 числом на Триумфальной (концерт проходил в Зале Чайковского), а также плохой погодой и пробками. В результате всех этих неожиданностей самолет из Питера, везший оркестр, застрял на 6 часов в Пулково, потом три автобуса безуспешно штурмовали Химки, два из них кое-как доехали, но один где-то потерялся и никак не находился.

Сводки о ситуации с базельскими гостями на Ленинградском шоссе в режиме реального времени передавали по громкой связи в холле концертного зала уже сильно после семи часов вечера, часть публики расслабленно пила в буфете кофе и коньяк, для другой части, свободно прогуливающейся по залу, Юрий Абрамович Башмет, на удивление прибывший вовремя, работал аниматором — надо сказать, превосходным. Он рассказывал про Альтовый концерт Шнитке, который ему в этот трудный вечер предстояло исполнить с оркестром, играл оттуда темы, вспоминал Альфреда, читал с листа виолончельные партиты Баха, ноты которых удалось спешно найти в недрах артистической, травил байки.

Надо отдать должное публике — ушло не так много, хотя программа никак не начинающегося выступления легкого и приятного времяпрепровождения не обещала: помимо Шнитке — российская премьера симфонии Misterium Magnum давным-давно уехавшего из страны композитора Александра Раскатова, недавно написанной по заказу Базельского оркестра. Хотя, наверное, потому и не ушли, что от собравшихся на такую специфическую программу следовало ждать некоторой сознательности.

Концерт швейцарцев, ассоциирующихся с безупречной пунктуальностью, начался с рекордным опозданием почти на два с половиной часа, по сравнению с которым гергиевские задержки — детский сад. «Не ругайте их, они иностранцы, они не виноваты» — с этими словами Башмет, наконец, освободил им сцену. Часть музыкантов сидела в джинсах — видимо они были из того, третьего автобуса. Швейцарцы стоически переживали стресс — наверное, самый большой в их исполнительской практике. Публике же, кажется, происходящее нравилось все больше и больше. Вот это событие так событие! Не какой-нибудь обыкновенный филармонический концерт. А тут — на всю жизнь запомнишь!

Денис БОЯРИНОВ

Нахожусь в Красноярске, что называется, с рабочим визитом, поскольку являюсь куратором музыкальной части Красноярской ярмарки книжной культуры, ежегодно проводимой Фондом Михаила Прохорова. В Красноярске уже во второй раз. Прошлый раз был год назад — по той же надобности — и толком города не видел, поскольку был в постоянной организационной суете — разве что в окно такси. Тогда меня особенно поразило, что на главной улице города из громкоговорителей играет радио, и политсознательность таксистов. Водилы, которые мне попадались, могли вести полемику на уровне ведущих «Эха Москвы» и излагали неожиданной толерантности взгляды на политповестку дня. Подумалось, что почаще надо выезжать — освежает восприятие действительности.

В этот раз я тоже еще города не видел — даже по ярмарке только пробежался, зато побывал только на открытых дебатах жюри литературной премии «НОС», в которой крыло критиков схлестнулось с крылом писателей. Надеюсь, будет время хотя бы купить книг.

Я, конечно, лицо заинтересованное и не могу быть объективным. Но КРЯКК мне очень нравится — как идея и как продукт. Да и мне чисто по-человечески нравятся люди, которые его делают — на всех уровнях, неприятных еще не встретил. Я считаю, так и должно быть в идеальном мире — бизнес должен быть социально ответственным. Он должен тратить свои деньги на дискуссии британских и российских писателей о будущем романа и роли политики в литературе, на ретроспективный концерт «Мегаполиса» в филармонии (Лепса привезут и так), на совместный перформанс театра AXE и гениального Владимира Волкова, на ночь искусств в последнем советском музее Ленина и на многое другое — коммерчески неочевидное, если не сказать несостоятельное.

Полетел на саундчек в Филармонию.

Юлия ЛЮБИМОВА

Соседняя клиника альтернативной медицины, как выясняется, издает газету. Ну, не то чтобы прям газету, четыре полосы всего, но все же. Никогда бы ее не заметила — районная и прочая пресса из почтового ящика отправляются прямиком в специально для этого поставленную мусорную корзину вместе с рекламным трэшем, настойчиво забивающим ящик. Но тут мне захотелось кильки…

Шаг в сторону: у моей покойной бабушки в ее последние годы, которые пришлись на изобильные поздние 90-е — 2000-е, была гастрономическая идея фикс: она нередко хотела картошки с селедкой, политой подсолнечным маслом и посыпанной лучком. Это был для нее настоящий идеал еды. Ей при всех ее болячках и общей разрушенности угасающего организма ничего, обильно политого маслом, да еще и с большим количеством сырого лука, есть было нельзя, и кончалось это каждый раз плохо. Но она все равно раз в пару месяцев срывалась.

А меня периодически, среди кулинарных экспериментов типа адаптированного пад-тая или kimchi chigae — я повар, склонный к приключениям, — пробивает на кильку. Обычную балтийскую кильку пряного посола. И я ее по семейной традиции ем на газете (почти fish and chips, да). От традиции этой веет хорошо организованным бытом небогатой советской семьи. Килька оставляет после себя запах. Посуду от него отмывать во времена «до фейри» было неприятно. Поэтому мы расправлялись с ней на сложенной газете, которую потом просто выкидывали.

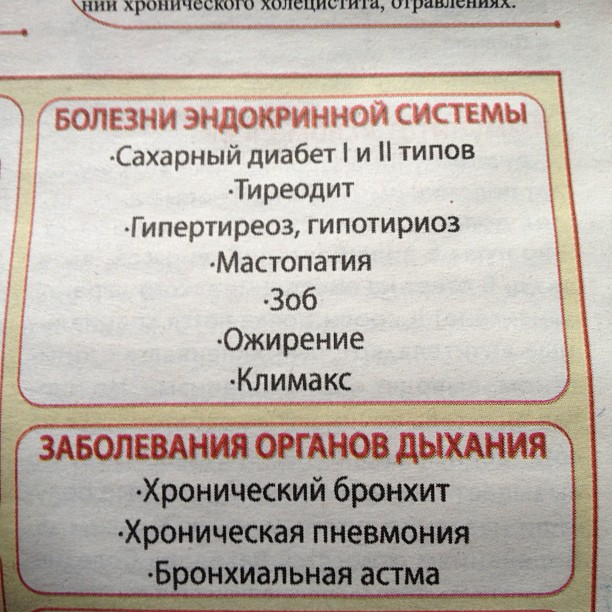

Так вот. С предвкушением отрезав ломоть бородинского хлеба, расстелив газету и распластав на ней первую рыбку, я вдруг утыкаюсь взглядом в разъяснение того, что лечат в клинике, рекламную газету которой я оприходовала. А там лечат и такую — как выясняется — болезнь, как климакс.

Поройся я в почтовом ящике повнимательнее — чем черт не шутит, может оказаться, что лекарство от старости как таковой, на поиски которого, по циркулирующим в прессе слухам, тратят свои миллиарды престарелые богачи, уже давно найдено народной клиникой моего района.

Вот же я дура. Потенциальное бессмертие смотрит мне в лицо, а я на нем кильку ем.

Станислав ЛЬВОВСКИЙ

Тут пользователь sapojnik, в миру Алексей Рощин, специалист по социальной психологии, написал довольно важную, как мне представляется, статью о том, как советская власть последовательными усилиями создала «страну утраченной эмпатии» (раз, два и — небольшое дополнение — три). Не со всем, что пишет Рощин, я готов согласиться, но в целом его концепция, состоящая, как я понял, в том, что тотальный распад социальной ткани, неспособность к самоорганизации и солидарности, которые мы сейчас наблюдаем вокруг, являются продуктами целенаправленных усилий, направленных на отбор (во вполне прямом, биологическом смысле) людей, либо к эмпатии неспособных, либо способных, но получающих от сопереживания чужому страданию садистическое удовольствие, — так вот, в целом концепция эта представляется мне как минимум заслуживающей внимания.

С Рощиным полемизирует в газете, простите, «Взгляд», Михаил Соломатин, утверждающий, что от эмпатии людей отучить не удалось, однако произошло нечто другое, не менее важное: «В социальном измерении смысл репрессий 30-х годов заключался не в уничтожении эмпатии, а в жестком отделении от власти людей, которые еще вчера эту власть устанавливали, выбирали, защищали или, наоборот, свергали. Это был урок тем, которые возомнили себя гражданами своей страны, ее хозяевами. Советского человека учили и научили выносить власть в надмирскую и надгражданскую область».

Это вполне содержательный и любопытный разговор, подробно разбирать который здесь не место, — да и сказать я хотел про другое. А именно, про то, что этот разговор не зря идет в ЖЖ (ну или в разделе «Блоги» сайта «Эхо Москвы», который от ЖЖ отличается разве что меньшей функциональностью) и в глубоко маргинальном рыковском листке.

Это потому он там идет, что место в более, так сказать, институционализированных медиа, занято куда как более важными дискуссиями. Там прогрессивная общественность в это самое время обсуждает статью Долецкой (чрезвычайно в медицинском смысле симптоматичную, кто бы спорил), позвоночник Путина, а также вопрос о том, может ли подлинный демократ заседать в одном представительном органе с левыми и националистами — и не перестает ли он от этого быть подлинным демократом. Обсуждает обстоятельно, в жанре долгих медиасрачей, мгновенных пощечин и ежевечерних пьяных слез.

А потом, значит, мы удивляемся: почему же это нашими читателями являются наши же писатели?

Удивительно, да.

*

В сети появилась книга стихов Ивана Марковского (прочтите первое стихотворение отсюда, если вы не знаете, кто это). Книга называется «Лариса и другое»:

мы беженцы в неоновом саду

а что за праздник то не наше дело

подайтехристарадио молчит

о чем не знаю да и некого просить

я здесь никто

среди счастливых тел

мне некем быть

тебе выходит тоже

но ты не видишь. кажется живешь

а то сквозняк надул тебя как штору.

нет. не смешно. а там, глядишь, поймешь.

но не сегодня.

молчу.

ок. скажу, но не сейчас

под нами черная вода

без дна

*

И вот еще. Про эмпатию, что ли.

Дженн Акерман. Из серии «Пойманные»

Марина ДАВЫДОВА

Недавно я посмотрела оперу «Три четыре» (музыка Бориса Филановского, либретто Льва Рубинштейна, постановка Дмитрия Волкострелова). Спектакль этот заслуживает отдельного текста, но я пока напишу о том, что случилось с нами после спектакля. Честно говоря, случившееся впечатлило меня даже больше, чем творческие усилия Волкострелова, Рубинштейна и Филановского вместе взятые. Вы, кстати, бывали в Сити и Башне «Федерация»? О-о-о! Это отдельный мир. Ну так вот…

«Три четыре» играют на минус-четвертом этаже Башни «Федерация». Башня уже стоит, переливается огнями, но на минус-четвертом этаже еще идут строительные работы — там холодно, зябко, грязно. Мы выползли оттуда после спектакля, совершенно закоченев. Я вообще чувствовала себя какой-то девочкой со спичками из сказки Андерсена. И вот поднимаемся мы по лестнице — а было нас четверо — из своего подземелья на минус-первый этаж, откуда можно по бесконечному торговому моллу дойти до метро «Выставочная», и видим на минус-втором этаже дверь. Не нарисованную на куске холста — просто дверь, но ведет она в совершенно волшебный мир. Если мы зайдем сейчас в эту дверь, говорит критик Камила Мамадназарбекова (она в отличие от нас ото всех уже бывала на репетиции спектакля накануне вечером), то увидим там сенсорные лифты. Против сенсорных лифтов никто устоять не смог. Заходим. Действительно лифты, а вместо кнопочек вызова рядом с каждым из них что-то вроде пульта управления космическими полетами. И какую цифру ни набери, экран тебе сообщает: «этот этаж заблокирован» — или предлагает какой-то код специальный вести. Ну это он так вежливо намекает, чтобы мы шли себе лесом к метро «Выставочная». Потому что Башня не для нас выстроена. И вдруг один из лифтов (№13) оказывается добрее прочих. Он едет только на 60-й этаж, на котором расположен бар-ресторан Sixty, но никаких кодов не требует. «Давайте поедем, — говорит кто-то. — На один коктейль нам там денег точно хватит». Тут лифт останавливается, а в нем — гламурная пара не чета нам. Видно, что женщина из 24 часов в сутки 5 примерно проводит в косметическом салоне. У нее через плечо дорогая сумочка на золотой цепочке. Мы садимся и едем. Я про себя думаю, что мы скорее всего не пройдем face control. Мало того, что ни у кого из нас нет дорогой сумочки, что я в косметическом салоне невесть когда была, так еще наши сапоги, брюки — все в каком-то говне, прости господи, в каких-то разводах белых, от того мокрого бетона, по которому мы только что ходили на своем минус-четвертом этаже. Но на лице своем я ничего не показываю — держусь. К вящему моему удивлению нас любезно раздевают. И мы эдак бочком-бочком, стараясь не испачкать beauitiful people, проходим в ресторан. Это такой большой стеклянный гриб на самой верхотуре Башни «Федерация». Москва оттуда кажется каким-то чужим городом. Мы видим похожие на спичечные коробки сталинские высотки, какие-то бесконечные потоки машин… Вид завораживающий, а еще если пройти по периметру стеклянного гриба, то можно приметить, что прямо под ним — этажом ниже — плещется вода бассейна.

Народу в ресторане видимо-невидимо. Мы притулились где-то с краю у стеклянной стенки гриба. «У нас сегодня презентация “Маруси”, — говорит официант, — аншлаг поэтому». Маруся — это то ли название шуб, которые сейчас будут презентовать, то ли имя автора этих шуб. Но через какое-то время жующие граждане и впрямь начинают созерцать дефиле каких-то нелепых меховых изделий. Зато к шубам этим в качестве халявы прилагается бесплатный виски. Мои спутники сразу же берут себе бокальчик-другой-третий, и им становится хорошо-хорошо. А я вот как назло терпеть не могу виски, и вообще я за рулем, поэтому я созерцаю все происходящее на трезвую голову и примечаю, что дефиле закончилось. А теперь начинается концерт. И на эстраду поднебесного ресторана выползает некое феллиниевское существо пятьдесят последнего размера. На голове у существа ирокез, на кривоватых ногах туфли на каблуках. Из уст существа исторгаются волшебные звуки русского шансона. И я в ужасе понимаю, что вкусы вот этого богатого-пребогатого, гламурного-прегламурного российского мира почти не отличаются от вкусов торговцев помидорами с располагающегося неподалеку от моего дома Велозаводского рынка. Ну да чего там, вот сами посмотрите! На айфон снято, качество так себе, но все равно не пожалеете! После оперы Филановского в постановке Волкострелова на минус-четвертом этаже это все особенно впечатляет. Приятного просмотра, господа!

-

5 июля«Вконтакте» договорится о легальной музыке РАН сохранит самостоятельность Начинается Авиньонский фестиваль Василий Бархатов переходит в Михайловский театр

-

4 июляТильда Суинтон встала с радужным флагом на Васильевском спуске Этическую хартию кинематографистов помогут составить Хуциев и Шахназаров

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials