Изгнание

ДМИТРИЙ РЕНАНСКИЙ о «Вещи Штифтера» Хайнера Геббельса

За последние годы фестиваль «Золотая маска» и его программа «Легендарные спектакли и имена» позволили отечественной публике увидеть немало спектаклей-вех, без знания которых нам было бы трудно приблизиться к пониманию нынешнего этапа развития европейского театра, — от «Impressing the Czar» Уильяма Форсайта, этого Ветхого и Нового Завета балета конца ХХ века, до грандиозного диптиха «Персоны» Кристиана Люпы. И даже на этом представительном фоне завершившаяся минувшим вечером трехдневная столичная гастроль «Вещи Штифтера» Хайнера Геббельса воспринимается как событие исключительное: постановку швейцарского театра «Види-Лозанн» стоило увидеть хотя бы для того, чтобы понять, что такое современное искусство и современный театр, а еще — чтобы убедиться, что между двумя этими понятиями иногда все-таки можно ставить знак равенства.

Биография автора «Вещи Штифтера» типична для художника нашего времени: творческий путь 60-летнего Хайнера Геббельса — плоть от плоти эпохи nobrow и века междисциплинарности. Дипломированный социолог музыки, в конце 1970-х он переквалифицировался в джазового и рок-музыканта, чтобы уже в объединенной Германии сделать карьеру востребованного академического композитора с заказами от статусных Ensemble Modern и Ensemble Intercontemporain — и в конце концов надолго и всерьез заняться театром, завоевав к началу нулевых репутацию одного из самых эмблематичных представителей сегодняшней европейской сцены. Спектакли Геббельса не раз показывались в Москве, но именно выпущенная в 2007-м «Вещь Штифтера» лучше других постановок объясняет творческий метод выдающегося мастера.

Этот спектакль — образцово-показательное произведение contemporary art, творец которого намеренно отказывается ограничивать сферу собственной деятельности конкретной специализацией: он берет свое там, где хочет, используя для выражения собственного замысла максимально широкий спектр доступных ему художественных (и не только) средств.

Так и тянет по старой памяти вписать сочинение Геббельса в привычную систему координат, отнеся «Вещь Штифтера» к ведомству то ли «театра композитора» (определяющая всю логику развития действия музыкальная партитура спектакля издана на лейбле ECM не как саундтрек, не в качестве Gebrauchsmusik, но в виде совершенно автономного, законченного опуса), то ли «театра художника» (играющие в визуально избыточном представлении главную роль кинетические объекты Геббельса вполне могли бы быть выставлены в экспозиции какого-нибудь «Гаража» как самоценные инсталляции). Хотя подобная логика, конечно, принципиально неверна: доставшаяся в наследство от прошлого века, который еще проводил границы между видами искусств, к сегодняшнему дню она безбожно устарела.

Геббельс вынуждает публику отказаться от прочно выработанной привычки к иерархическому восприятию театрального текста, за составляющими которого в обывательском сознании, приученном расчленять ткань спектакля на волокна взаимных усилий режиссера/художника/композитора, намертво закреплены привычные роли и функции. В «Вещи Штифтера» они сознательно перемешаны, спутаны, да и структурные связи между ними нарушены. Ограничивающие одну из сторон игровой площадки гигантские пластиковые трубы поначалу воспринимаются лишь как эффектный элемент сценографии, но по ходу действия Геббельс активно использует их в качестве музыкальных инструментов, вызывая у зала, столкнувшегося с невиданным доселе парадоксом (зримое начинает звучать, а то, что казалось визуально самоценным, используется предельно функционально), острый когнитивный диссонанс.

Геббельс не просто изгоняет из театра артиста, он выносит за скобки мироздания человека.

Семидесятиминутная «Вещь Штифтера» — афористичный opus magnum художника, одержимого желанием сочинить все. Полноправный демиург, Геббельс распространяет свою авторскую власть над всеми первоэлементами театрального целого: звуком, пространством, словом — чей удельный вес в неповествовательной, эссеистичной по своей структуре «Вещи Штифтера» в полном соответствии с логикой постдраматического театра, в рамках которой работает немецкий режиссер, крайне невелик. Функция текстового слоя в драматургии спектакля откровенно второстепенна: он лишь уточняет смыслы, возникающие и считывающиеся, в сущности, поверх литмонтажа из прозы Адальберта Штифтера, радиоинтервью Клода Леви-Стросса, текстов Уильяма Берроуза и других источников.

Однако именно тексты австрийского писателя-романтика, чье имя вынесено в название постановки, стали отправной точкой для медитативных поисков Геббельса. Не случайно эпиграфом ко всему спектаклю звучит фрагмент из рассказа «Портфель моего прадеда»: завороженный прогулкой по лесу, герой остро переживает не просто собственное одиночество, но ужас общечеловеческой покинутости во Вселенной. Этот мотив пронизывает все творчество Штифтера, закончившего жизнь с бритвой в руке и перерезанной сонной артерией, а до того исследовавшего темы глубинного отчуждения и неизбывной мизантропии (один из ключей к наследию писателя — коллизия новеллы «Крепость чудака», герой которой отгораживается от окружающего мира неприступными стенами и рвом). Трагическое сознание художника середины XIX века у Геббельса резонирует с катастрофическим мироощущением современности.

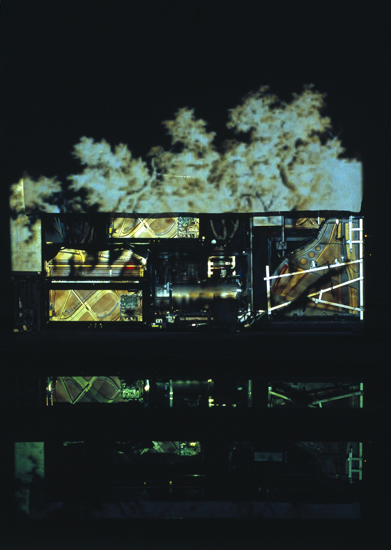

«Я не вижу особых причин доверять человеку» — звучит в одной из ключевых сцен спектакля голос Клода Леви-Стросса. Действие обжигающей вечным холодом «Вещи Штифтера» происходит как будто после конца истории: в призрачном, вибрирующем полумраке, меняющем оттенки и очертания, живет своей сокровенной жизнью лишенный малейшего намека на антропоморфность дивный новый мир. Его угрожающе самодостаточные протагонисты — поставленные на попа рояли и пианино: гармония сфер, небесная механика, не нуждающаяся ни в ангельском техобслуживании, ни в божественном присутствии — изощренная электронная система позволяет ей музицировать в гордом одиночестве. Перспектива игровой площадки образована тремя наполненными водой прямоугольными бассейнами, которые в завораживающем финале выпускают клубы плотного тумана — точь-в-точь как в «Солярисе» Тарковского. И тут кончается совриск, и дышат почва и судьба: под медленную часть из «Итальянского концерта» Баха мыслящий океан выталкивает из недр своей памяти призраки исчезнувшей, оставшейся в далеком прошлом реальности — проекции лесных пейзажей Паоло Уччелло и Якоба ван Рейсдала.

Про «Вещь Штифтера» было заранее известно: на «Золотую маску» привозят спектакль без актеров, и с самого начала это обстоятельство воспринималось каким-то курьезом. Важное уточнение: Геббельс не просто изгоняет из театра артиста, он выносит за скобки мироздания человека. «Вещь Штифтера» с ее экзистенциальной проблематикой — не без презрения брошенный упрек театру прошлого, разменявшему свою ритуальную природу на исследование «жизни человеческого духа», на кажущиеся сегодня неуместными, беспомощными и в конечном счете искусственными психологические эпопеи.

-

12 сентябряКапков устал от культуры?

-

11 сентябряКоролевский театр Мадрида возглавит Жоан Матабош Закрывается музей Маяковского Венский Концертхаус обанкротился Макаревич и Хавтан поддержат узников Болотной «Третий путь» лишают помещения

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials