Толстый как зеркало русской деноминации

МАРК ГАЛЕСНИК вспоминает недавно ушедшего художника, артиста и издателя Владимира Котлярова-Толстого

23 февраля ушел из жизни Владимир Котляров-Толстый, или просто Толстый — под этим артистическим псевдонимом он был известен много лет.

Толстый снялся в дюжине фильмов, но артистом он был в любом из своих занятий — издавал ли эпатажный журнал «Мулета», шокировал ли публику проповедью из недр римского фонтана Треви, ругался ли с мраморным Солженицыным или гуттаперчевой редакторшей «Русской мысли» — в каждой своей роли он мастерски исполнял самого себя. Однажды Толстый с гордостью рассказывал мне, что когда эпизод снимается на натуре, французская съемочная группа доверяет ему (ему!) закупку вин и сыров для пикника. Действительно, такого признания мало кто из русских добился в обществе победившего гурманизма; подбор вин и сыров — самое святое, что только может представить себе француз, и ошибки в таком деле готов карать гильотиной.

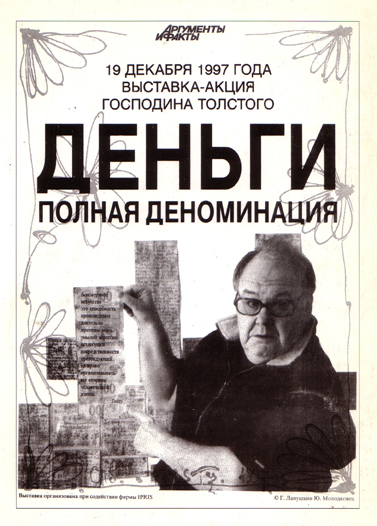

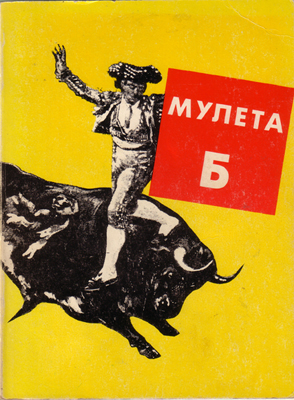

Основатель журнала «Мулета», основоположник философии вивризма и искусства постарта, Толстый всегда ощущал себя разрушителем основ, нарушителем правил, условностей, норм, даже полиграфических стандартов.

Журнал «Мулета» издавался, как явствует из его названия, с целью раздражения граждан. Он и раздражал — вызывающим неуважением к привычному облику страницы, нарушением принятых законов жанра, ненормативной лексикой, без обиняков характеризовавшей суть явлений. Этот журнал с его выходившим за грань содержанием был необходим для придания полноты и законченности картине мира, составленной из «нетленки и духовки» — синтеза нетленных ценностей с духовным величием, как написали Петр Вайль и Александр Генис в предисловии к подборке стихов крамольного Вагрича Бахчаняна, автора и персонажа «Мулеты».

В журнале, выходившем в 80-х, обозначились практически все значимые фигуры злой доперестроечной эмиграции — Хвостенко и Милославский, Медведева и Лимонов, Гробман и Волохонский, Комар и Меламид. Творчество этих авторов теперь в России широко известно — это позволяет ограничиться только перечислением имен, но тогда, в 80-х, выбор издателя-одиночки был основан исключительно на его собственных представлениях о роли артиста, у которого остался только родной язык, потому что родная земля ушла из-под ног. Ну а те, кто открестился от скандального издания, пораскинув благочинной «Русской мыслью» — тогдашней властительницей дум эмиграции о себе, были обозначены в сборнике «Говно о Толстом».

Толстый жил и творил, как умел и чувствовал правильным, не прислушиваясь к авторитетным мнениям, не уважая протокола и не учитывая вкусов широких потребительских масс.

Судьба свела нас в Париже в конце 90-х. Толстый подарил мне один из своих шедевров — собственноручно расписанный галстук. Отобедав, мы поехали на выставку в одном из парижских подвалов, выделенных властями для творческой русской эмиграции. Вернисаж посетил и российский посол, однако, дойдя до толстовского шедевра постарта, призывавшего совместить тогдашнего российского самодержца Б. Ельцина с осиновым колом, в гневе покинул мероприятие.

Основы для эпатажа он находил в самых неожиданных для этого местах. Таких, например, как налоговая инспекция Парижа. Перебравшись во Францию в конце 70-х, он ежемесячно посещал это крайне неувеселительное заведение с целью уплаты налога в сумме 19 франков со своего эмигрантского пособия. Чиновники махали на него руками, гнали вон и приводили в пример коренных французов, уклонявшихся от уплаты миллионов, но Толстый, одержимый стихией скандала, был непобедим в стремлении совершить платеж. Реакция на эти перформансы оказалась совершенно непредсказуемой, как и свойственно истинному искусству. Несколько лет спустя, когда скандалист обратился к иммиграционным властям с прошением о гражданстве, власти, ища стандартный повод для отказа, заглянули в архив налоговой инспекции и были так потрясены увиденным, что на месте выдали мсье Котлярову удостоверение французской личности.

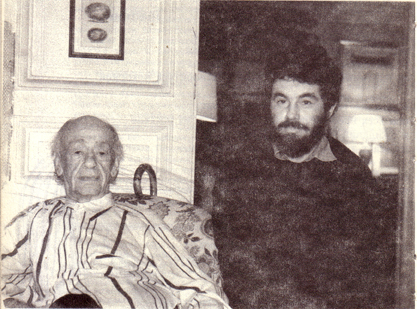

Собственно, основной постулат философии вивризма (от французского глагола vivre — «жить») как раз и предполагает единство жизни и творчества — акт, в котором художник отвечает за свое творчество собственной жизнью. Он без оглядки сжигает себя в этом акте, провоцируя окружающих на реакцию. У современного конформистского искусства, готового подстраиваться под любое общество, этот метод вряд ли мог получить одобрение, но истинные художники отзывались о Толстом и его опытах более чем уважительно. «Володе Толстому — самому теплому человеку русского Парижа с пожеланием удачи в гениальном творческом беспределе во славу русского божественного искусства» — под этим посвящением на фотографии стоит подпись Эжена Ионеско.

Справа — драматург Михаил Волохов

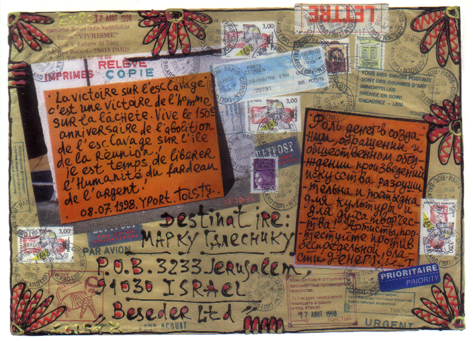

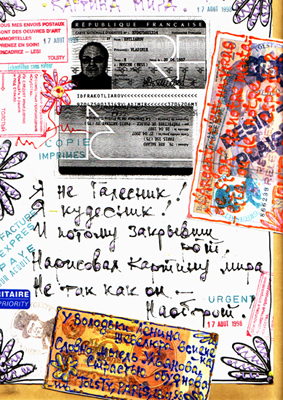

Конверты с почтовыми отправлениями Толстого вызывали оторопь у почтальонов. Причудливая вязь из собственных штемпелей, монет, картинок и фотографий, вклеенных и вверстанных в холст конверта, — все это придавало письму необыкновенную значимость, выходящую за рамки эпистолярного — и вообще вербального жанра. Хотелось забрать конверт в рамку и поместить на стене. Что я, собственно, и делал.

Наиболее ярким представителем постарта остался сам Толстый. Это искусство только-только стало утверждаться — в России, Японии, Франции и других странах прошли вернисажи Толстого, но тут сама бумажная почта, вытесненная электронной, приказала долго жить.

Попытки закачать содержание в новую форму не имели такого успеха. Серые голыши с Нормандского побережья, однотонные галстуки из соседнего бутика и аляповатые купюры, расписанные стишками, афоризмами и лозунгами Толстого, оставались традиционными артефактами постмодернизма и почему-то не производили такого впечатления, как его конверты. Видимо, потому что в отличие от писем и бандеролей не соприкасались с действительностью. Несколько раз я все-таки надевал на какие-то приемы галстук от Толстого, но куда лучше он смотрелся на обложке журнала «Солнечное сплетение», который я тогда издавал в Иерусалиме.

Впрочем, рисование на деньгах закрепилось в творчестве некоторых художников, и купюры, получаемые за эти шедевры, вполне окупают не только сами шедевры, но и стоимость материалов, ушедших на покрытие. Но и тут вивризианские прозрения Толстого переливаются в непредсказуемую реальность. На конверте, в котором Толстый прислал мне в подарок каталог своей выставки «Деньги. Полная деноминация», я обнаружил штемпель французской почты: «17 августа 1998 года» — день катастрофического дефолта в России.

«Случайное совпадение», — пожал плечами один российский коллега, когда я показал ему этот конверт. Не иначе. И в своем-то отечестве пророков нет, а уж тем более в эмиграции.

-

28 августаОткрывается Венецианский кинофестиваль

-

27 августаНа конкурсе Operalia победила российская певица Романом Геббельса заинтересовалась московская прокуратура «Ляписы» записали первый альбом на белорусском Московские музеи останутся бесплатными для студентов The Offspring проедут по девяти городам России

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials