Генотип фильма

Анализ монтажных склеек как судмедэкспертиза: ВАСИЛИЙ КОРЕЦКИЙ провел день в онлайн-хранилище кинематографических улик

Пригрозив в недавнем материале о Бэтмене заменить кинорецензии инфографикой, мы, в общем, не то чтобы шутили: недавно нами был обнаружен удобный инструмент для снятия отпечатков фильмов (простите, что мы не можем подобрать лаконичный русский синоним слову fingerprints). Киновед Юрий Цивьян (работающий сейчас в Чикагском университете) и программист Гунар Цивьян разработали удобный онлайн-счетчик монтажных стыков. Считать склейки, правда, тут приходится вручную, зато программа сама выводит график, наглядно демонстрирующий устройство фильма, — да еще и сама считает среднюю длину кадра и кривую ее изменений.

Анализ ритмической структуры фильма стали проводить еще в начале XX века — известно, что Ясудзиро Одзу, бывший поклонником голливудского кино, с секундомером пересматривал фильмы Гриффита и Чаплина, отмеряя длину кадров. В Европе считать монтажные склейки начали в 1920-х — в 1926-м немец Георг Отто Шмидт, проанализировав массив американских и немецких фильмов начала десятилетия, выяснил, что голливудские финалы нарезаны мелко, а немецкие — нет. Сегодня считать склейки, количество крупных, общих и средних планов и прочие тактико-технические характеристики фильма любят киноведы когнитивистско-формалистического направления — Дэвид Бордуэлл или Барри Солт. Количественные методы киноанализа — так же, как это давно принято в литературоведении, — могут использоваться не только для определения влияний одной кинематографии на другую, но и для установления авторства спорных фильмов (например, «Полтергейст», формально снятый Тоубом Хупером по сценарию Спилберга, но приписываемый последнему после того, как журналист «Лос-Анджелес таймс», посетивший съемочную площадку, не обнаружил на ней и следов Хупера — зато встретил Спилберга).

Готовясь к съемкам «Рублева», Тарковский заперся в Белых Столбах и отсматривал там все японское кино, которое только было в Госфильмофонде.

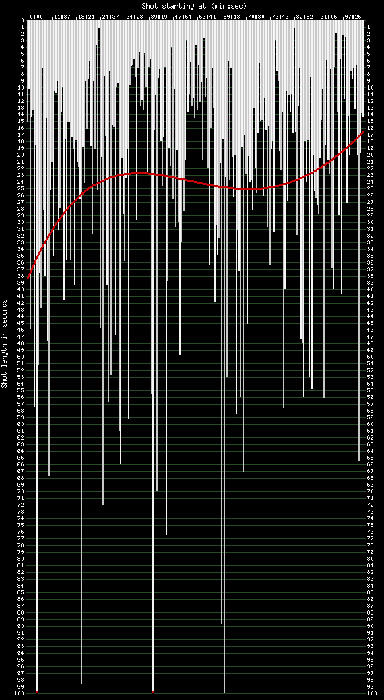

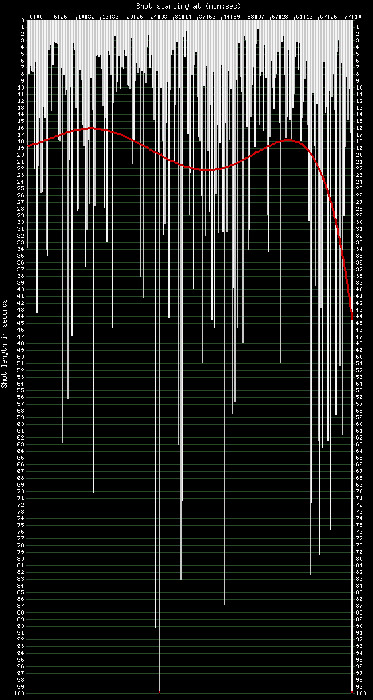

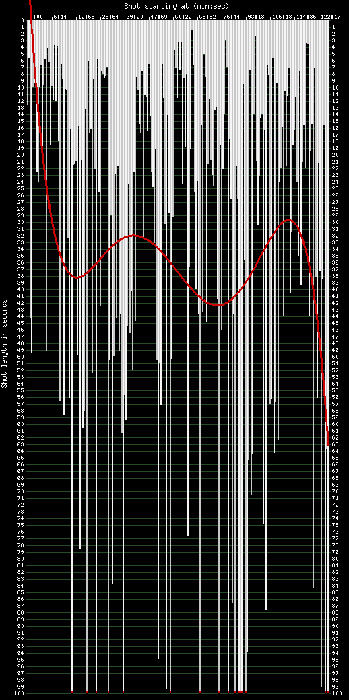

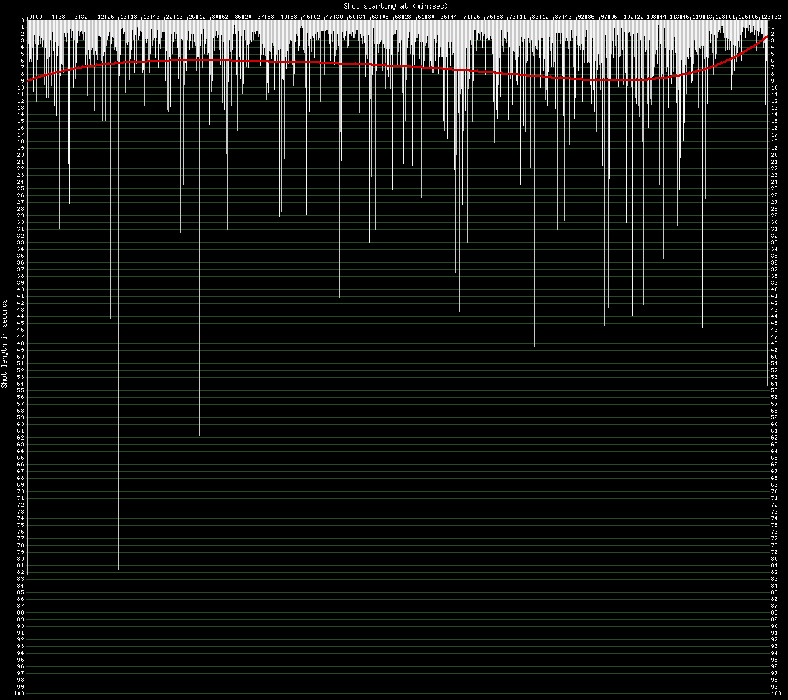

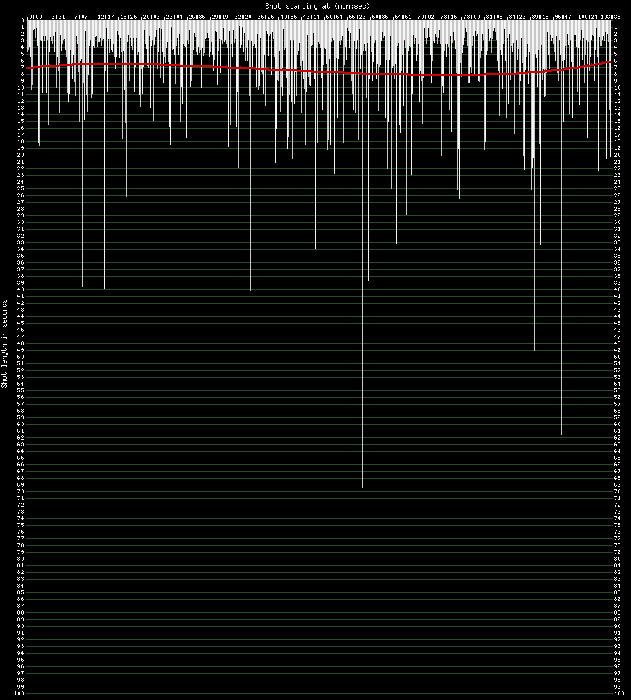

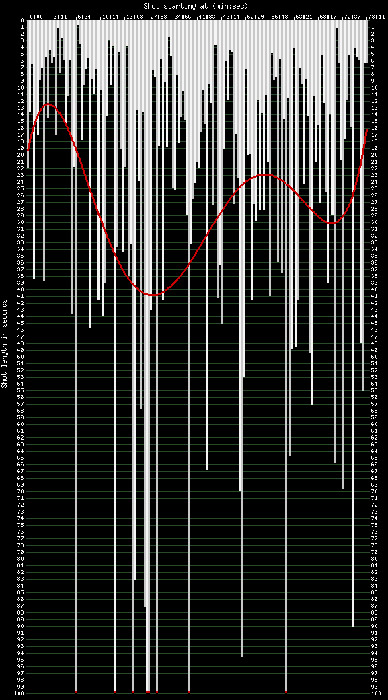

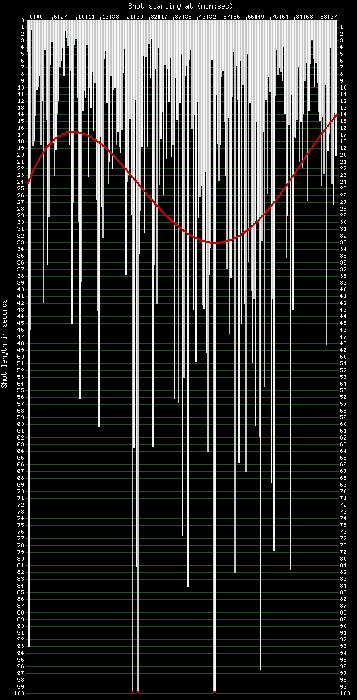

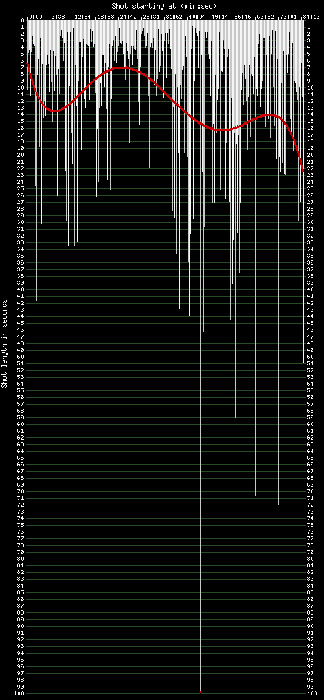

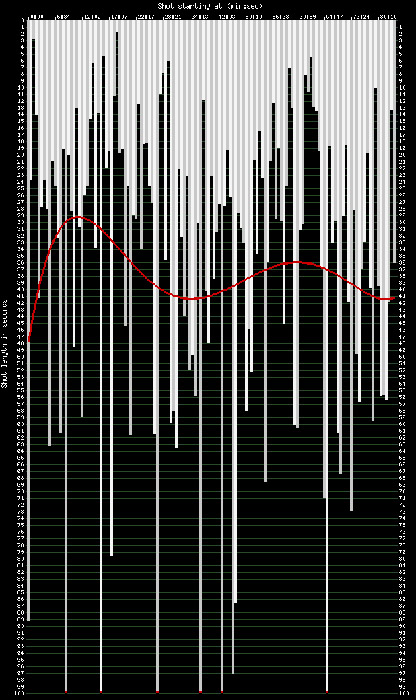

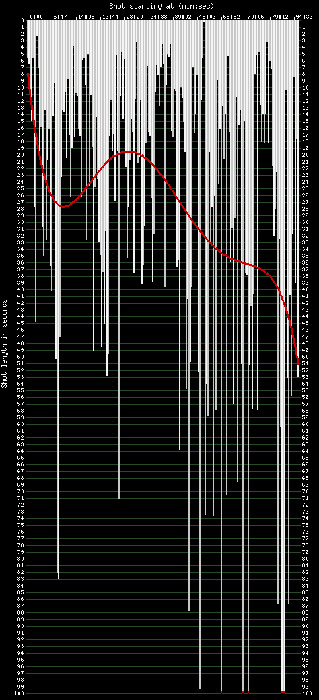

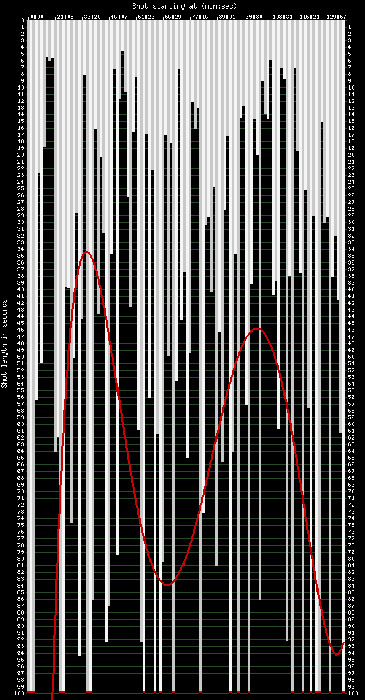

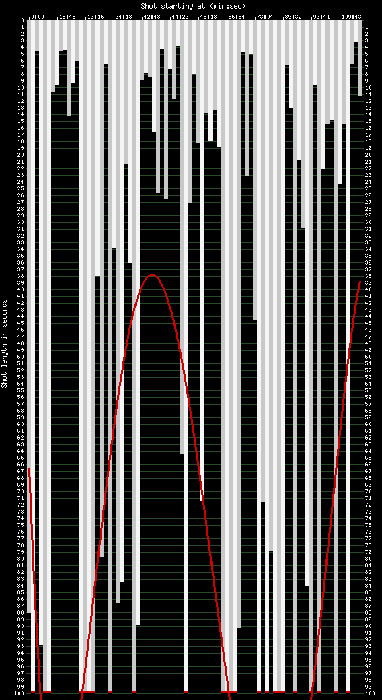

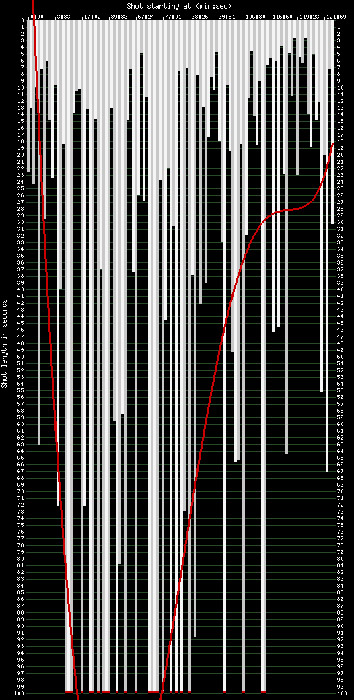

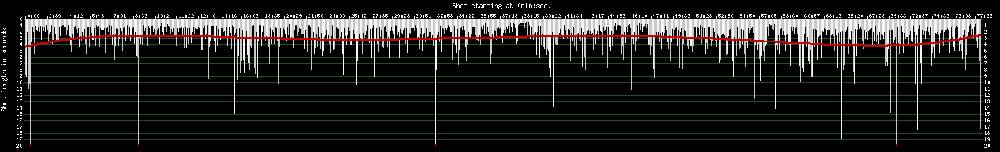

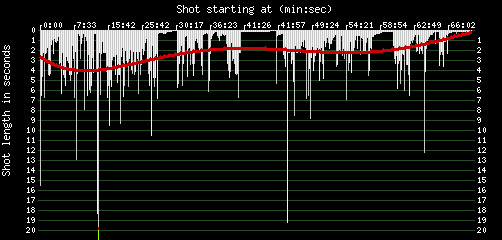

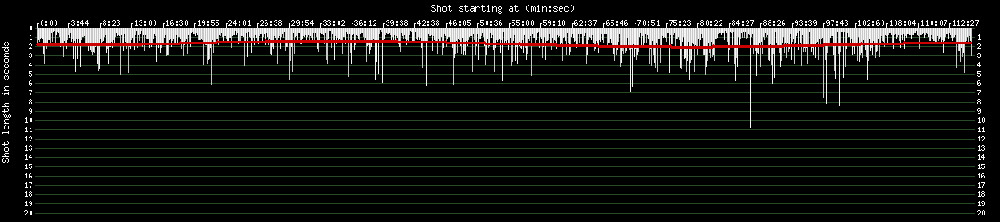

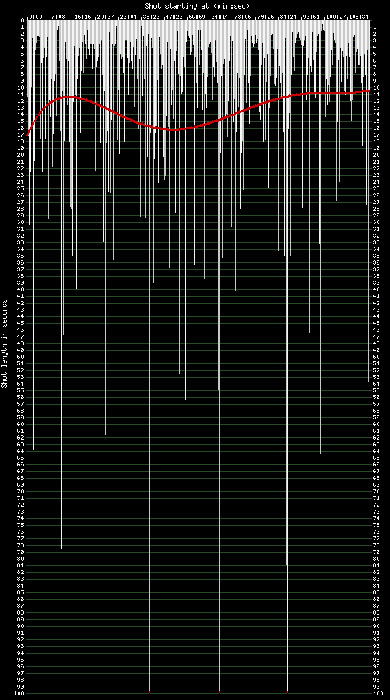

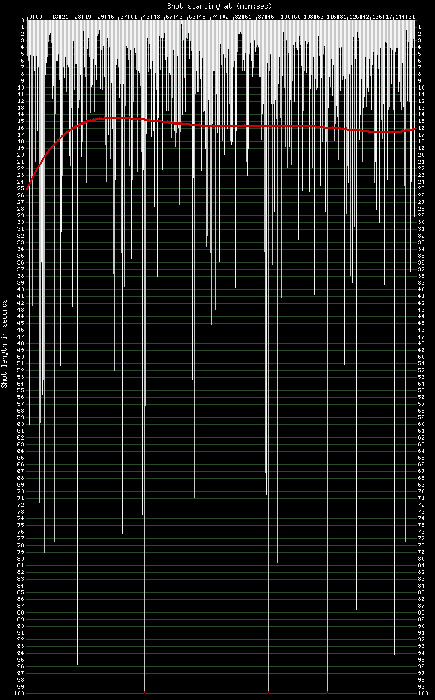

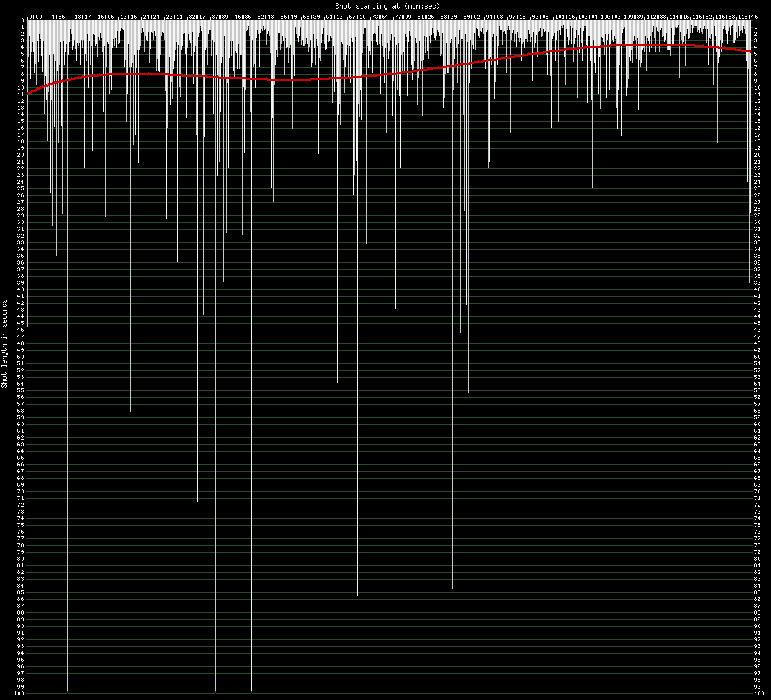

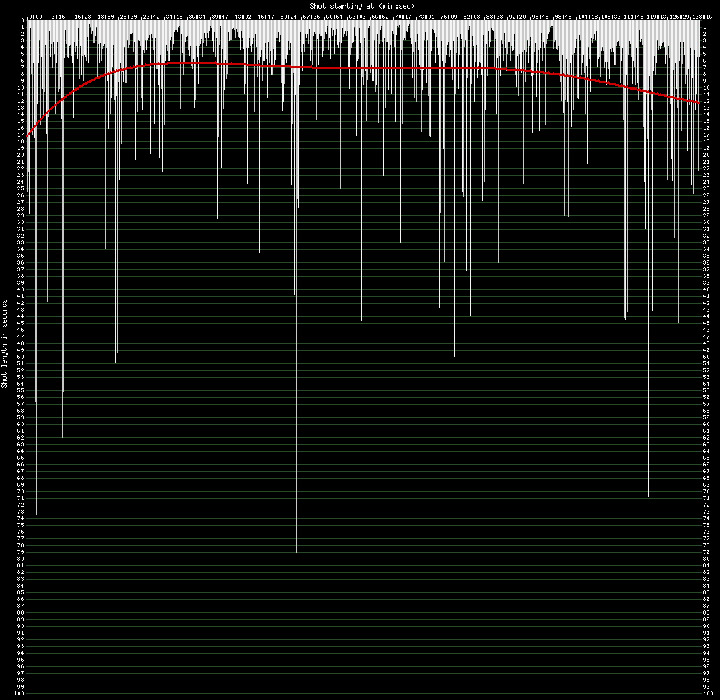

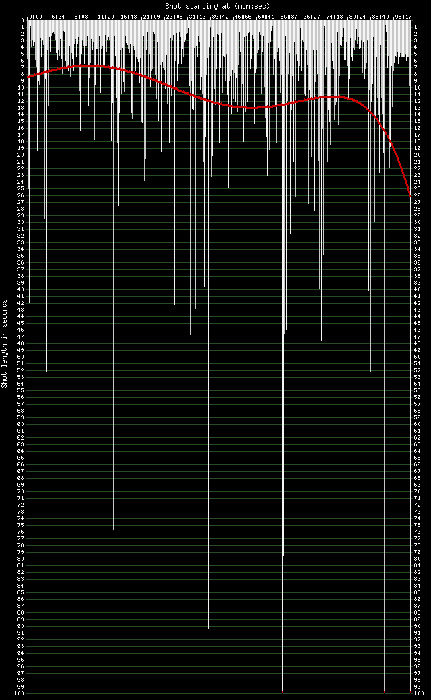

Не претендуя на киноведческий ресерч, скорее — в порядке развлечения, мы тоже решили посмотреть на монтажные графики нескольких фильмов в надежде подтвердить или опровергнуть распространенные в кинокритической среде убеждения. На графиках, взятых нами из базы Cinemetrics, по горизонтали отмечено количество кадров (чем больше в фильме кадров — тем длиннее график), по вертикали — продолжительность каждого кадра (чем он длиннее, тем ниже опускается вертикальная линия). Красная кривая — динамика изменения средней длины кадра.

Пример № 1: Тарковский и Сокуров

В России почему-то принято считать Сокурова учеником и последователем Тарковского. Это предположение, основанное на дружбе двух режиссеров, отвергается западной критикой на основании различий в их поэтике (к примеру, Сокуров явно находится под влиянием французского киноимпрессионизма, ненавидимого Тарковским).

Видно, что Александр Николаевич с самого начала не так уж и злоупотреблял долгими кадрами, ритм даже первых его фильмов меняется не так стремительно, кроме того, обычно к финалу у Сокурова длина кадров резко возрастает. У Тарковского же финалы более динамичны, за исключением самого протяжного его фильма — «Жертвоприношения» (см. пример № 2).

А вот как снимает Сокуров сегодня.

Сравните с «Фаустом» Мурнау и попробуйте найти хотя бы пять отличий.

Пример № 2: Тарковский и японцы

Известно, что, готовясь к съемкам «Андрея Рублева», Андрей Тарковский заперся в Белых Столбах и систематически отсматривал там все японское кино, которое только было в Госфильмофонде. Но на структуру организации киноматериала повлиял явно не Одзу.

Возможно, Куросава?

И уж точно Мидзогути.

А поздний Тарковский удивительно похож на послевоенного Карла Теодора Дрейера.

А вот, кстати, как выглядел довоенный Дрейер.

Пример № 3: советский авангард и голливудский боевик

Долгое время советское кино 20-х годов было самым скоростным в мире. Говорят, сейчас голливудские боевики приблизились по скорости монтажа даже к Дзиге Вертову. Как видно из картинок, некоторые из шутеров не просто приблизились к русскому киноавангарду, но и превзошли его в скорости. Но при этом стали куда монотоннее.

Пример № 4: Спилберг и Кубрик

Считается, что Спилберг, снимая «Искусственный интеллект», был верен исходному сценарию и раскадровкам первоначального проекта Кубрика. Возможно. Но фильм несет явный отпечаток манеры режиссера-исполнителя: кадры здесь в среднем короче почти в два раза, а ритм — монотоннее, чем в картинах Кубрика.

К сожалению, в базе Cinemetrics есть далеко не все фильмы, и мы не можем пока сравнить Германа-старшего и Германа-младшего, фильмы Тимура Бекмамбетова (которые по ритму малоотличимы от Спилберга) и другие новые русские ромкомы, «За Маркса...» Светланы Басковой и производственные драмы по сценариям Александра Гельмана, которыми вдохновлялись Баскова и Осмоловский, и расставить все точки над рассуждениями о сходстве Звягинцева и Тарковского. Вместо послесловия — график монтажных склеек «Возвращения». Кажется, это точно не Тарковский.

-

28 августаОткрывается Венецианский кинофестиваль

-

27 августаНа конкурсе Operalia победила российская певица Романом Геббельса заинтересовалась московская прокуратура «Ляписы» записали первый альбом на белорусском Московские музеи останутся бесплатными для студентов The Offspring проедут по девяти городам России

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials