Московский маньеристический

ГЛЕБ НАПРЕЕНКО разоблачает «Библиотеку всемирной литературы»

Российский павильон на 55-й Венецианской биеннале, который в этом году обустраивали куратор Удо Киттельман и известный художник Вадим Захаров, вызвал всплеск восхищения — если судить по отзывам с открытия. Однако у ГЛЕБА НАПРЕЕНКО другое мнение.

Если воспользоваться понятийным аппаратом классической истории искусств (к чему итальянский контекст, насыщенный наростами прошлого, располагает), можно рассматривать московский концептуализм как стиль. Для всякого стиля стоит вопрос о соотношении его с реальностью, со средой, из и для нужд которой он возник.

Изначально социальной базой, производившей московский концептуализм, была часть советской интеллигенции, хотя бы приблизительно знакомая с современным западным искусством. Возникнув в качестве подпольного искусства для осмысления советской или постсоветской реальности, он был трансплантирован и на другую, зарубежную почву, стал экспортным товаром: к примеру, Илья Кабаков стал жить в США, Юрий Альберт и Вадим Захаров — в Германии. Однако московский концептуализм всегда нес в себе зерно свойств той культуры, которая его породила, — хотя зерно это могло прорастать самыми пышными мутантными побегами.

В связи с проектом Вадима Захарова в Российском павильоне на нынешней Венецианской биеннале встает вопрос — что произошло с этим зерном в его работе? И что вообще может дать сегодня и в таком формате спектр способов осмысления реальности, предложенных московским концептуализмом?

Вадим Захаров среди московских концептуалистов всегда отличался особой любовью к педалированию культурных аллюзий, подчеркнутой сложносочиненностью, театральной многосоставностью своих проектов. Чего стоит хотя бы проект «Убийство пирожного “Мадлен”»: прустовское пирожное разносил выстрелом снайпер.

Список фаворитов, культурных героев, к которым апеллировал в своих произведениях Захаров, составляется из двух рядов. Во-первых, из представителей культурного горизонта советского интеллигента, из архива апробированной мировой культуры. На этот архив послесталинский советский человек взирал из-за «железного занавеса» и вместе с тем из советской культуры, стремящейся синтезировать все достижения и знания человечества, — словно в многотомной серии «Библиотека всемирной литературы». В работах Захарова в разное время фигурировали ссылки на русские иконы, Пруста или, как в биеннальном проекте, греческую мифологию и эрмитажного Рембрандта.

Другая часть захаровских референций отсылает к тусовке московского концептуализма. И эту ориентацию на знающего адресата тоже можно связать со специфической ситуацией зарождения московского концептуализма среди кухонных разговоров, с первоначальной верой в запанибратское взаимопонимание со зрителем, принадлежащим к тому же кругу посвященных. Отсюда, а также из романтического и отчасти асоциального понимания искусства, порожденного необходимостью выработки эзопова языка под гнетом цензуры, возникло уклончивое говорение московского концептуализма, доктрина «невлипания», с помощью которой Захаров научился плести тенета уклончивости. Завороженность отточенными структурами, выработанными московским концептуализмом, например, Андреем Монастырским, при нежелании прямо указывать какой-либо конкретный исторический референт этих структур — одна из причин, по которым в Захарове можно заподозрить маньеризм — маньеризм по отношению к московскому концептуализму как стилю. Точнее, именно появление такого «маньеризма» дает возможность говорить о концептуализме как стиле, то есть обнаруживает в нем сравнительно устойчивый набор приемов.

Одним из подтверждений сказанному можно считать виртуозное кружево «Данаи», которое Захаров соткал в Венеции. «Даная» показательна еще и тем, что на ее примере становится видно, что происходит с захаровским концептуализмом в столь специфическом и архаическом формате, как национальный павильон на биеннале.

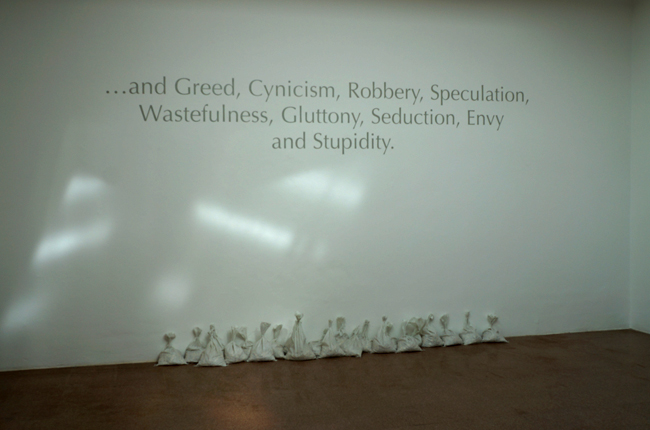

Усилиями Захарова и его соратников два этажа щусевского здания разместили в себе круговорот денег. Золотые монеты с изображением Данаи и надписью по-английски «вера, единство, свобода, любовь» постоянно сыплются с потолка центрального зала сквозь большое отверстие в полу на цокольный этаж, в помещение, куда есть доступ лишь женщинам. Женщины могут загрузить монеты в ведерко, которое работник павильона вытаскивает обратно вверх через маленькое отверстие в межэтажном перекрытии и опорожняет на конвейер, везущий монеты к машине, из которой они должны снова упасть вниз. Вокруг этой круговерти выстроен ряд метафорических образов. На верхнем этаже — ковбой, сидящий на потолочной балке и щелкающий орехи, шелуха от которых падает вниз наподобие монет, скамеечки для вставания на колени, как в католическом храме во время молитвы, вокруг золотого дождя, а также кресло-туалет, в отверстии которого растет белая роза (деньги — анальный объект, то бишь роза), — иносказания весьма саркастические. На нижнем все несколько более пафосно — там разместились репродукция «Данаи» Рембрандта из Эрмитажа, облитой кислотой, серия старых фотографий Захарова, где он выкладывает монеты в ряды на дороге, а также пещера (вход только для женщин!) с фонтаном, струящимся из вмонтированной в стену папки с надписью «искусство». Наконец, вовне павильона установлено несколько спутниковых антенн — по задумке Захарова, они принимают информацию, как Даная приняла Зевса в образе золотого дождя.

Вроде бы вся эта конструкция посвящена теме, актуальной до банальности, — власти денег в современном мире. Но решена она максимально абстрактно, на уровне сверхобобщения — через древнегреческий миф. Нечто подобное сделал Захаров в постановке «Книги перемен» в Нижем Новгороде — вроде бы суперполитическую книгу он превратил в дефиле теней из Аида, заставив зрителей недоумевать, зачем для этого был нужен именно Брехт, и подозревать тут дань левому тренду. Монеты, падающие с потолка в Российском павильоне, — это монеты самого абстрактного свойства с самым универсальным лозунгом на реверсе; тут же, по контрасту, вспоминаются настоящие российские ваучеры начала 1990-х годов, улики приватизации советских предприятий, выставленные в павильоне Британии Джереми Деллером. Склонность к обобщению и хитрым культурным метафорам свойственна была московскому концептуализму всегда — можно вспомнить того же Бориса Гройса, умудряющегося говорить о любых вещах в самом общем виде, как можно решать в общем виде уравнения в математике. Но у Захарова это стремление к порождению универсальных смыслов обрастает особой демонстративностью и лоском.

Казалось бы, зритель театрально вовлекается в мышление автора: этому способствуют все эти скамеечки под колени, запреты на вход для мужчин, призывы бросать монеты в ведерко. Но такие приглашения к взаимодействию оборачиваются универсальным правилом следовать указаниям автора как демиурга с железной хваткой. Перформативность, свойское подмигивание зрителю, присущее московскому концептуализму, мутирует здесь в эффектное интеллектуальное шоу. Таково следствие выхода в формат павильона на огромной интернациональной выставке. И становится очевидным при такой унификации, что приглашение задуматься и испытать просветление, погрузиться в шараду — это приглашение забыться в пустотной «системе зеркал», как описывает свой проект сам Захаров.

Такую отрешенность, такое упоение порождением смыслов можно интерпретировать как способ убежать от боли столкновения с реальностью. Здесь возникает нечто вроде того, что Лакан называл jouis-sens, «наслаждение смыслом». Порой клиент психоаналитика слишком усердствует в конструировании тончайших теорий своей психической жизни и устройства мироздания, сопротивляясь вторжению низменной конкретики в свое кружево. Захарова можно уподобить именно такому пациенту.

Все это можно понять как диагноз самомý современному искусству — оно живет на потоки инвестируемых в него денег (особо остро ощущаешь мощь финансов культурной индустрии в Венеции, где на каждом открытии шампанское льется рекой и сложно пить его без тайного смущенного вопроса — какого черта мне все это предоставляют?), молится на них и тут же критикует свою молитву, но в итоге лишь укрепляет арт-систему как часть общественной машины. Но Захаров возводит эту ситуацию во вневременной статус, лишая себя критического жала, острия конкретики, которое присутствует, например, в павильонах Словении, Австрии, Англии, Румынии или Дании, и добивается совпадения своего проекта с эдакой отрешенной платоновской идеей об идеальном биеннальном павильоне, словно забывая об исторической предопределенности этого формата. Недаром многим из тех, с кем я разговаривал, проект и впрямь показался идеальным и столь же многим — «никаким». Такова незамысловатая диалектика восприятия стильной и холодной машины маньеристического концептуализма.

-

18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials