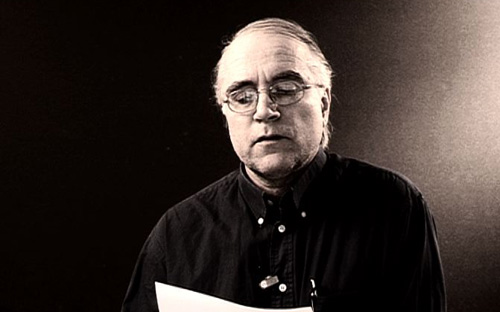

Михаил Сухотин: «Кибиров на меня точно не влиял»

АННА ГОЛУБКОВА поговорила с поэтом о неофициальной жизни 1980-х, наследии Вс. Некрасова и свободной конкуренции в литературе

Михаил Сухотин — это человек, для меня совершенно загадочный. Мне очень нравятся его стихи, хотя они постоянно порождают во мне ощущение какого-то глубокого личного несовершенства. Все почему-то кажется, что для их правильного понимания необходимо прочитать целую библиотеку, из которой у меня прочитана едва ли треть. На мой взгляд, Михаил Сухотин — это один из интереснейших современных поэтов. Как будет видно далее по тексту интервью, сам он считает себя отчасти недооцененным. Происходит это, видимо, оттого, что у нас практически отсутствует механизм обратного контакта читателя с поэтом. Написал поэт стихотворение, оно как бы с концами ушло в «народ» — и на этом все. На самом же деле, как мне кажется, все хорошие стихотворения так или иначе прочитываются. И лично я ни разу ни от кого не слышала ни одного плохого слова о поэте Михаиле Сухотине, который сейчас еще и возложил на себя благородную обязанность по разбору и публикации архивов Всеволода Некрасова. Конечно, в настоящее время пространство поэзии в нашей современной жизни значительно сузилось, и поэтам очень не хватает и профессионального, и читательского внимания, но это никак не умаляет имманентную ценность стихотворений. На мой взгляд, отсутствие упоминаний и даже публикаций отнюдь не делает хорошее стихотворение хуже, и наоборот: всеобщее признание никак не может улучшить плохое стихотворение. Впрочем, другая точка зрения тоже, безусловно, имеет право на существование.

— Михаил, интервью с вами — задача для меня очень и очень нелегкая, потому что, похоже, я не знаю многого из того, что мне хотелось бы (и следовало бы) знать. Надеюсь, вы не отнесетесь слишком строго к моим скромным усилиям. Для начала вопрос скорее биографического характера. По образованию вы физик, это как-то отражается на вашей поэтической практике? Если это не составляет какого-то принципиального секрета, расскажите, пожалуйста, немного о своей биографии. Чем вам приходилось заниматься в обычной жизни, ведь стихами, и особенно — стихами хорошими, ничего заработать невозможно?

— Никаким физиком я никогда не был. Работаю в коррекционной педагогике.

— В статье «20 лет “Эпсилон-салону”» вы пишете о своей принадлежности к поэтическому поколению, следующему «за поколением Рубинштейна». Можете ли вы как-то охарактеризовать эти два поколения? Понимаю, что вопрос этот очень широкий, но тем не менее — в чем у вас было сходство, если оно было, и в чем различие? Кого вы считаете наиболее яркими представителями своего поэтического поколения? В чем, по вашему мнению, были главные сложности в творческой реализации для этого периода?

— Мы пришли не на пустое место, и наша задача была как-то отреагировать на то, что сделано уже было до нас после 20-летнего советского провала. Просто прочитать это и понять, из чего ты сам теперь исходишь, — вот и все. Это ситуация вторичного высказывания (я бы сказал, ситуация принципиальной вторичности, работа с тем, что уже сказано), в которой нужно тем не менее суметь остаться собой. Вот с ней и связан как раз мой интерес к теме «своего-чужого» слова в искусстве. Я говорю сейчас не о каких-то общих его законах, а о совершенно определенных отношениях с искусством 60—70-х годов, воспринимавшимся тогда (после 20-летнего провала) как начало. Ну и как вы думаете, многим это удалось?

Наиболее «яркие» — это вы сравните рейтинги. А у кого что-то свое получилось из тех, кто был и остается рядом, — это Саша Левин и Коля Байтов. О Саше я писал в послесловии к его книге «Орфей необязательный». Мне кажется очень важным, что он работает и с поэтическим текстом, и с песней (а у нас бардовская песня зародилась как раз в те же 60-е, в 70-е уже был КСП, в лес ездили). Вот там, где-то между тем и другим, его и надо искать — там не кролик, там Левин. Колины перформансы, самодельные книги и перформативные тексты тоже граничат с, казалось бы, благополучной поэзией (ее-то, кстати, ему в основном в заслугу и ставят). Но, думаю, Коля тоже там — между. В этом «между» — не просто игра разными «языками» (хотя с Байтовым по этому поводу у нас были разногласия, см. здесь и здесь), но, собственно, там и шел (пока шел) его путь в искусстве.

— В этой же статье вы упоминаете об основных направлениях независимой литературной жизни 1980-х: «Акции, перформансы, выставки на квартирах у Миши Рошаля, Никиты Алексеева, который, собственно, меня и познакомил с Приговым и Рубинштейном, совместные чтения, семинар на квартире Алика Чачко, понедельники у Айзенберга, общение со Вс. Некрасовым — все это провоцировало к поиску нового, следующего пути, с безусловным принятием того, что уже было сделано». Не могли бы вы рассказать об этом более подробно? Какие литературные площадки и издания, на ваш взгляд, были наиболее популярными? С кем вы в это время общались чаще всего? Кто на вас повлиял? Где вы сами начинали печататься?

— В помянутой вами статье речь идет о том, что сложилось «к середине 80-х». С кем я общался — там сказано. Влияли Некрасов, Пригов и Рубинштейн. Именно то, что они были разными, помогло не впасть в подражательность. Да и акценты в этих влияниях устанавливались не сразу. Сейчас они совсем другие, чем в конце 80-х. Влияли тогда главным образом своим отношением к искусству, взглядами на его историю, на то, какими новыми возможностями обладают слова сказанные, написанные, умалчиваемые, как взаимодействовать могут текст и контекст, как читатель (слушатель) втягивается в процесс создания вещи почти наравне с автором, а сама вещь становится как бы «прозрачной», проницаемой (таким, мне кажется, становится слово на картинах Булатова, например), как выявляются в поэзии самые основные, фундаментальные основы ее природы — речевые (диалогичность, ситуативность), как текст становится перформансом, как работает фрагмент, и на много еще чего взглядами влияли. Вообще я думаю, что весь круг этих представлений и идей (если говорить только о словесности, а не об искусстве в целом, хотя все они — общее достояние, конечно, а у нас во многом связаны и с миром художников, акционистов) — это некоторая сумма, отмечающая принципиально новую эпоху в поэзии. Совершенно уверен, что это не просто «временно необходимое для здоровья кровопускание» или там «инъекция» («влияние» — как раз к теме), как считал уважаемый мной покойный Андрей Донатович Синявский.

Еще о влияниях: Кибиров на меня точно не влиял. А вот мои «Великаны», по его же собственным словам (на совместном чтении у Чачко), на его «Лесную школу», «Песнь квартиранта» и другие стихи 86-го года — влияли. Думаю, не ошибусь, если скажу, что и «Послание Рубинштейну» (после которого появился целый ряд посланий), и «Страницы на всякий случай» (мое послание Алексееву 86-го года) находятся в тех же отношениях.

До 87-го года наши площадки находились в основном на кухнях (иногда, впрочем, да, на лестничных площадках), а нашими изданиями был самиздат. Мои стихи публиковались в «Эпсилон-салоне» и в «Митином журнале».

Если говорить об этом времени, то вот что еще примечательно. В Википедии в статье о Гандлевском написано: «В 1970-е годы был одним из основателей и участников поэтической группы “Московское время” (вместе с Алексеем Цветковым, Александром Сопровским, Бахытом Кенжеевым) и группы “Задушевная беседа” (позднее — “Альманах”) (совместно с Дмитрием Приговым, Львом Рубинштейном, Тимуром Кибировым и другими)». Про «Задушевную беседу» — это, конечно, полная чушь. Если слово «другие» относится и к «Задушевной беседе» (а не только к «Альманаху»: в статье это неясно), то под ними подразумеваются Айзенберг и я. В «Беседе» этой было только 5 человек: Пригов, Рубинштейн, Айзенберг, Кибиров, Сухотин. У меня есть машинописный сборник «Задушевная беседа» со вступительной статьей Михаила Шейнкера (он еще пишет там о площади «5 углов» в Питере). Никакого Гандлевского там нет. Он никак не был основателем просто потому, что не являлся участником. Этот сборник я тогда передал в «Синтаксис», но издан он так и не был. Название группы было придумано Рубинштейном, просто буквально поймано из воздуха при выходе из вагона метро (как сейчас помню). А вот «Альманах» — это уже совсем другая история. Это уже не группа, но «труппа» (по определению Айзенберга). Там вот, в английском ICA году в 88-м, — да, Гандлевский трубил громко, в труппе то есть. И уж там меня не было. Ненужной им вдруг оказалась моя работа. Интересно, что когда Некрасову предлагали присоединиться к труппе, им хорошо было известно (вряд ли дурачками станут прикидываться: мол, не знали), как он прореагирует: конечно, откажется. После приглашения Пригова, Рубинштейна, Седаковой и Лёна на официально организованное выступление «Клуба-81» в 83-м году в Питер без него (прямо в точности как ко мне отнеслись при подборе труппы) и даже еще за год до этого события, когда Пригов и Рубинштейн, публиковавшиеся в 78-м и 79-м годах в «37» рядом с Некрасовым, предпочли поехать в Питер без Некрасова выступать по приглашению Кривулина, он никогда и нигде не выступал вместе с Приговым. Это даже мне (хотя мы со Всеволодом Николаевичем до 86-го не были лично знакомы) было тогда уже известно. И подтвердилось всей последующей жизнью. Интересно, что процесс перехода групп в труппу был связан для меня с демонстративно наглым поведением по отношению ко мне как раз Гандлевского: они с Санчуком приходили на наши с Кибировым совместные выступления, напоказ входя и усаживаясь, как раз когда я заканчивал чтение стихов, а если я выступал вторым — уходя именно с этого момента. И это было не раз. Помню и оскорбительную записку, присланную Гандлевским в мой адрес, когда мы вчетвером с Приговым, Рубинштейном и Кибировым выступали в театре «На досках» на Малой Грузинской. В общем, все это было сознательным и целенаправленным выпиранием меня из «лит. процесса», такого, каким они его видели и понимали. Так что неудивительно, что в Википедии висит о человеке явно подтасованная статья, где написано, что он всего на свете отец-основатель и активный участник, и его это вполне устраивает — и зажмуриваться не надо, никто уже этого, мол, не помнит: как будто все так и было. Не удивлюсь, если окажется, что статью эту писал Кузьмин.

Авторское еще должно доказать, что оно личное.

— Если не ошибаюсь, вы настаиваете на том, что ваша поэзия относится к постконцептуализму. Что вы понимаете под этим? И заодно, хотя мне известно ваше негативное отношение к теоретико-литературной терминологии, не могли бы вы как-то охарактеризовать концептуализм или же обосновать, почему мы должны от этого термина отказаться?

— Я на этом не настаиваю. Просто не надо забывать историю. Как я написал в помянутой вами статье, «постконцептуалистами» на кухне у Айзенберга году в 86—87-м Рубинштейн обозвал (и я это хорошо помню) двух тогда молодых авторов. Возражая Кузьмину, я хотел это ему напомнить.

Термин «концептуализм» уже неоднократно охарактеризовывали. У нас он с самого начала появился как обобщающее прозвище (еще до Гройса им пользовался Кабаков, а потом кто только не пользовался…). Именно такое его понимание, превосходящее его общепринятый в западном искусстве смысл с определенными временными границами и кругом авторов, сделало его впоследствии очень удобным средством для сбивания и протаскивания команд, каких угодно и куда угодно. Так это, во всяком случае, выглядит сейчас. Выглядело и в 2000 году, например, в Crossing Centuries, куда в концептуалисты кто только не насыпан: и Нилин, и я, и Байтов, и Кулемин… А уж год спустя в «постконцептуалисты» пришли те, кого просто Кузьмин пожелал: Воденников, Соколов, Медведев, Давыдов, Денисов, Суховей, Скворцов, Костылева, Софья Купряшина, Иван Марковский (Д. Кузьмин. Постконцептуализм). Ну и так далее.

Похоже, что с конца 90-х ту же судьбу в поэзии претерпевает у нас и термин «минимализм». С легкой руки Джеральда Янечека, опубликовавшего в НЛО (№ 23, 1997) статью «Минимализм в современной русской поэзии: Всеволод Некрасов и другие», где в самом названии уже заявлена тема преемственности. Наследники Некрасова, наследники наследников Некрасова — есть у нас такой специальный династический интерес. Но при чем тут минимализм? Ведь Сол Левит, Карл Андре, где-то и Дональд Джад — это не миниатюра, даже не отдельно взятый фрагмент (если уж говорить о «других») Ахметьева или Макарова-Кроткова, а прежде всего отношения структур, война системы со структурой, часто масштабная и затяжная. Если уж что-то и похоже на них у нас, так это ранние работы Рубинштейна (не позже его публикаций в «37», где его тексты стояли не в разделе «поэзия», а в таком специальном разделе «концептуализм»). Сам Некрасов никогда себя в минималисты не записывал, «концептуализм» писал только с поправками на историю и условность термина (в «Пакете» неоднократно). Единственный искусствоведческий «-изм», который он вполне всерьез применял к своему творчеству, — это «конкретизм» (см., например, выступление в Минском университете в 2003-м). Не раз подчеркивал (и в разговорах), что Мон и Рюм, немецкие конкрет-поэты, с которыми ему в начале 90-х довелось познакомиться и выступать вместе в Германии и в московском Гете-центре (23 октября 1993 года), полностью признали его как автора своего направления в искусстве. А сегодня об этом свидетельствуют и высказывания о нем Ойгена Гомрингера, приведенные в немецком издании стихов Некрасова, подготовленном Сабиной Хенсген.

Я думаю, что пишущим сегодня о современном искусстве, если они не могут избавиться от бесконтрольного использования искусствоведческих терминов, лучше от них вообще отказаться. Ничем, кроме оздоровления, это для них не чревато. Надо же когда-то наконец и о сути поговорить…

— В предисловии к книге «Центоны и маргиналии» вы пишете: «Так что прежде всего я хотел бы заверить всех и засвидетельствовать, что “уходить” из своих сочинений никоим образом и никогда не входило в мои намерения. По-моему, не надо специально присматриваться, чтобы увидеть: стихи эти в большей их части (даже чисто количественно) составляют не цитаты или парафразы, а собственно авторская речь. Аллюзии интересуют меня лишь в той мере, в которой на них может быть построена поэтическая речь. Она просто опирается на “то, что уже сказано”». Мне несколько раз уже в частных беседах объясняли, что личность — это устаревшее понятие, что никакой личности в наше время нет и быть не может. Как вы относитесь к таким утверждениям? Что вы понимаете под личным (авторским) началом в литературе? Какова ваша собственная авторская установка?

— Авторское еще должно доказать, что оно личное. И это для меня проходит в постоянных отношениях между мной-читателем и мной-автором. А по поводу отсутствия личности: если уж у тебя ее нет, зачем тогда это утверждать? Сиди и молчи.

Вот, если хотите, такая вещь, как реакция на недавний самарский семинар по антропологии (там только что звучала переработанная версия кузьминского «Постконцептуализма», где на этот раз Тютчева бетоном прихватило, а с другой стороны — на майское путешествие (Вытебеть — это приток Жиздры такой есть):

тытырыты

тытырыты

такая ты

сякая ты

иссиня вся

неиссякаемая

к ночи

шелковая

и щелкает еще

щел

ка

ет

я такой:

— а торкает?

ну а трогает хоть?

качает

течет по реке черемуховая ночь

смола по стволам — текет

текет как хотит

тепа тепой

а такая…

каплет…

ветер теплый

скоромимоидет

веткой пробующий

время-не время

а вот время здесь кажись не идет

а в куда оно?

в Кузьмина-Скидана?

так что с вашей кончиною «лирического “я”»

можно вас пожалуйста сюда ходить не надо

листвы весны

весны листвы

тытырыты

тытырыты

притоком «Вытерпеть»

да в реку «Жызнь-то»

я такой:

— а жысь?

как жысь как жизнь

как жизнь как жысь

как жысь да Жиздра да

как тогда

тытырыты

тытырыты

тырытыты

тырытыты

но почему-то

ты ты ты ты ты ты ты ты

ыменно

ыменно

— Что, на ваш взгляд, изменилось в московской литературной жизни в 1990-е годы? Разделяете ли вы позицию Всеволода Некрасова, писавшего про «воровство места», то есть сознательное стремление подделать историю неподцензурной литературы? Кому и для чего, по вашему мнению, это было нужно? И как это взаимодействие между разными сегментами литературы должно было бы существовать в идеале?

— Странное деление на «подцензурную» и «неподцензурную» литературу, как будто историю делает цензура. А сегменты — это что, части литературного насекомого?

Чтобы подделывать историю, надо иметь о ней хоть какое-то представление. А когда твое дело, которым ты вплотную занят, берут и приписывают Скворцову, Костылевой, Купряшиной и Марковскому во главе с еще шестью известными и довольными этим персонажами, хором нашедшими свои лирические голоса среди чужих высказываний, а о тебе — ни слова, это как называется? Не воровство? Ну что ж, назовите как-нибудь понейтральнее: «естественный отбор», например. Но только уж и не умиляйтесь тогда на некрасовские слова об искусстве как свободной конкуренции, как в № 7 «Абзаца». Свободная конкуренция начинается с «давайте обсудим», а не с «давайте обойдем». У нас с этими товарищами такого обсуждения не было.

— Насколько сильно литературные 2000-е отличаются от 1990-х? Как вы относитесь к литературе начала 2010-х — скорее позитивно или скорее негативно? Вы иногда выступаете с критикой современных литературных институций, а также отдельных поэтов и литературных функционеров. Можете поточнее сформулировать ваши позиции? Считаете ли вы, что здесь нужно что-то менять? Что нужно сделать для того, чтобы приблизить эти изменения?

— Отличаются, да. Например, в 90-е в поэзии была волна особого интереса к таким жестко формализованным жанрам: палиндромам, листовертням (Д.Е. Авалиани), поэзии, тяготеющей к иероглифу (это было, например, у Ани Альчук), и, наверное, вообще к жанризму. В прозе сложились и разрослись целые разделы: до того находившейся на нелегальном положении правозащитной литературы (В. Абрамкин, В. Чеснокова и др.), литературы об особых детях и их проблемах (наш совершенно уникальный опыт в этом деле) — это тоже к вопросу о жесткости границ. В 2000-е волна эта как-то размывается в сторону акционности: не столько даже самих акций, проводящихся в искусстве по строгому плану, сколько вообще жизненной свободы, стихийно влияющей на творчество (будь то поэзия, эссе, работа художника или там еще что-то). Отсюда и особое место гражданской и вообще политической темы в нашей современной поэзии. Думаю, эти всё учащающиеся острые желания выйти из-под контроля сложившейся как раз к 2000-м вполне себе новой уже литературной системы с ее истеблишментом, еще культурнее держащей за горло, чем советская, — как раз показатель размывания этих жестких границ в стихийность (в поэзии — в стихийность речи). Потребность в такой свободе сказалась, по-моему, в статье Коли Байтова «Эстетика не-Х», на которую я в свое время ему отвечал (выше я уже дал сетевую ссылку), да хоть в вашем стихе «Не хочу быть поэтом, писателем, ни тем более литературоведом», да много где еще… Особенно тут интересно вот что: на сегодняшний день это никому сделать не удалось. Сразу вслед «Эстетике не-Х» Колю опубликовали в Crossing Centuries в контексте, отрицающем все, что он только что писал в своей статье о «концептуалистах», о «Божьей твари», о свободе и независимости от «Х», ну и т.д. И ведь он знал о готовящейся публикации, когда писал статью. Были и прямо публичные заявления об уходе из официальных форм деятельности в искусстве. К. Медведев отказался участвовать в издании собственных поэтических сборников. И что же? Немедленно были изданы «Стихи, изданные без ведома автора». В. Захаров в своей речи, произнесенной при вручении ему Премии Кандинского в 2009 году, призвал художников «закрывать двери своих мастерских» и даже сказал, что сам он здесь чуть ли не последний раз. И что же? Вадим ушел за дверь своей мастерской примерно с 40 000 евро. Получается, что все повязаны системой, никто не может ей адекватно ответить, предъявить вменяемый счет — так, что ли? Что, Некрасов — это единственный пример? Больше нет? Уверен, что, несмотря на видимую благополучность осистемливания многих, вопрос не будет снят, но станет только насущнее.

Вообще важно ведь не только как там эти годы отличались, но и как они друг в друге продолжались. Мне интересно следить за работой Медведева, Сен-Сенькова, Львовского. «Все ненадолго» — там уже много нажитого речевого опыта (автор меняется от книги к книге, а это почему-то сейчас редкость). Лирика, кстати, — «Чужими словами» (это название вещи). Еще я всегда интересовался поэзией Андрея Полякова.

— Книга «Центоны и маргиналии» вышла в 2001 году. Как вы считаете, насколько с тех пор изменилась ваша поэтика? Над чем вы сейчас работаете? Планируются ли какие-то новые публикации, быть может, книги? Собираетесь ли вы издавать отдельно свои статьи о современной литературе?

— Последние стихи «Центонов и маргиналий» — середины 90-х. Поэтика не то чтобы изменилась — скорее, уточнилась. Но произошло это так, что сегодня может показаться странным: действительно как будто совсем другой этап.

Конечно, планируются — и книга стихов, и книга статей. Уже больше десятка лет планируются. И все мной. И вот у этого проекта стиль точно кардинально изменился года уже два-три как.

— В последние годы вы много работаете с наследием Всеволода Некрасова. Расскажите, пожалуйста, об особенностях работы над его архивом. Насколько обширен этот архив, какие материалы он включает? Какие сложности возникают при публикации стихотворений?

— Кроме рабочих рукописей и машинописи, авторских самиздатских сборников и сводов в архиве есть большое количество фото и аудиозаписей. Некоторые мы уже разместили на сайте Некрасова и Журавлевой. Многие рукописи на сегодняшний день оцифрованы. На их основе мы заканчиваем подготовку комментариев к «Геркулесу». В процессе опись библиотеки Некрасова, среди которой много чужого самиздата. Этот чужой самиздат и часть поэтического архива уже переданы в РГАЛИ. Большая часть коллекции живописи и графики передана в музей им. Пушкина.

— В прошлом году вышла книга Всеволода Некрасова «Стихи. 1956—1983», и это, наверное, было одно из самых важных книжных событий прошлого года. Расскажите поподробнее о подготовке книги. По какому принципу она составлена? От чего пришлось отказаться при перенесении особенностей машинописи на типографскую печать? Планируется ли продолжение издания наследия Некрасова?

— Макет книги Вс. Некрасова «Авторский самиздат (1961—1976)» уже составлен. О факсимильном издании «Геркулеса» расскажу немного позже в связи с книгой «Стихи 56—83». Только что вышла книга стихов Некрасова в переводе на английский (переводчики Энсли Морс и Белла Шаевич) и готовится — в переводе на немецкий (составитель Сабина Хенсген). А вообще-то мы не издательство. Что нам планировать?

Теперь о «Стихах 56—83». Книга составлялась как авторское произведение, продуманное им до мелочей. На первом этапе работы мы определяли последовательность текстов: дело в том, что каждый имеющийся в архиве вариант «Геркулеса» композиционно отличается от других. Например, финальная вещь вообще в каждом своя, не говоря уж о многом другом. Мы сравнивали состав и последовательность, анализировали, восстановили позднюю версию. Она возникла после перестановки блока ленинградских стихов из конца (в первом варианте свода он стоит ближе к концу) к началу, так что в двух коробках «Геркулеса» он стал четвертым большим блоком по счету. Первые три блока: институтские и ранние стихи, блок путешествий и стихи книги «Стихи о всякой, любой погоде». Эта перестановка логична: ленинградские стихи писались 12 лет (1966—1978), а некоторые детали правились и позже, до окончательного составления свода. Поэтому их можно было поместить как в конец, так и в начало этого периода. Перестановка повлекла за собой естественные переустройства всего «Геркулеса». Есть еще очень важная особенность этого издания, которую надо учитывать при чтении. Вся эта книга — поэтический свод, но в основном в поздних редакциях. Мы составляли ее так из уважения к выбору самого Всеволода Николаевича. Большинство его стихов менялось во времени, и подчас очень сильно. Возвращение к старым редакциям — исключительные случаи в поэтическом архиве. Каждый раз, когда мы сохраняли раннюю редакцию, мы это обсуждали особо и решение принимали вместе. Часто это случаи брака, случайных ошибок, сомнительных редакций. Но не только. Например, стихи ленинградского цикла с маргиналиями мы поместили в книгу в редакции «Геркулеса», потому что они вообще хорошо известны и в последующей редакции публиковались не раз (например, в «Стихах из журнала» в 89-м году). А эта редакция нам кажется очень интересной, хотя она и малоизвестная. Вот чтобы можно было сравнить с тем, что почти все читатели Некрасова хорошо знают, решили поместить ее. В конце книги в алфавитном указателе, составленном Галиной Зыковой, указаны все совпадения и несовпадения опубликованных текстов с «Геркулесом».

Свободная конкуренция начинается с «давайте обсудим», а не с «давайте обойдем».

Вообще, по-моему, такое устройство книги затушевывает ее ценность как памятника времени. Сложившаяся в самом начале 80-х, она совершенно замечательна сама по себе именно при всех своих ранних редакциях. Поэтому мы готовим сейчас факсимильное издание «Геркулеса» с фотографиями, репродукциями некоторых художественных работ из коллекции Некрасова, фотоматериалами и комментариями к текстам.

Что до особенностей машинописи, то, конечно, в каких-то случаях хотелось бы сохранить, скажем, полуторный межстрочный интервал рядом с двойным и каким-то то ли в две трети, то ли в три четверти. Да и сохранили б везде, если б можно было. Но важно также уметь видеть, какое визуальное решение действительно было важно автору, а какое — просто машинка барахлила. Все это мы старались отследить. Кстати, отступы и интервалы тоже имели для Некрасова разную важность в разное время. В самиздатском сборнике стихов «Слово за слово» 61-го года «скачущие» то вправо, то влево на один знак отступы — все не случайны. А в последующих машинописях и изданиях многие из них не сохранены. Многие визуальные решения из самиздатского сборника 65-го года «Новые стихи Севы Некрасова» изменены при последующих публикациях. И очень жаль. Они замечательные. По-видимому, в подготовке этого сборника принимали участие Кропивницкие. В своде стихов 66—70-го годов, напечатанном на машинке в 70-м году, отступ на один знак вправо не раз отмечает прямую речь, чего раньше не было.

Отвечая на ваш вопрос о подготовке издания, нельзя не сказать и об истории этой подготовки. С издателем Титовым мы договаривались об издании книги с фотографиями и комментариями. На Новый 2012 год он изменил проект книги, навязав нам как составителям свою волю. Именно навязав, потому что не являлся заказчиком книги (за работу, продолжавшуюся почти два года, нам никто ничего не платил). В результате книга вышла только как сумма поэтических текстов. Более того. Книга была бы готова гораздо раньше, если бы художник серии Мария Сумнина (дочь Монастырского) согласилась поработать с кем-то из нас над версткой за одним компьютером. Нам в этом отказывали до самого конца. Для тех, кто знает, что вся эта книга построена на нюансах и визуальных особенностях, и учтет еще ее объем, будет ясно, что при таких условиях работа у нас просто не могла идти: после пересылания по почте очередной правки ошибок становилось только больше. А в конце нас ожидало два сюрприза. Во-первых, перед самым уже подписанием макета к изданию — из копирайта составителей, где были указаны три имени, исчезло мое (удивительным образом повторилась история 81-го года с некрасовскими «Сказками без подсказки», где он тоже был составителем, и тогда его имя выбросили из книги при участии Марины Титовой — даже фамилия та же). Так что подписывать макет Титову пришлось в присутствии юриста по вопросам экономической безопасности. И во-вторых, на презентацию книги (то ли в Пушкинском музее, то ли в Музее личных коллекций) нас вообще не сочли нужным пригласить. Как вы думаете, не говорит ли это об отношении Титова к тому, кого он, собственно говоря, издал? Там на презентации, говорят, было человек 10—15, среди которых — ни одного поэта.

Для меня удивительна была и реакция [Александра] Макарова-Кроткова на вечер памяти Некрасова, приуроченный к изданию «Стихов 56—83», немного позже организованный в клубе «Улица ОГИ» на Петровке специально, чтобы можно было поэтам поговорить о том, что вы назвали «одним из самых важных событий года». Реакция эта была совершенно в том же духе, в духе Титова, сына одного из первых (если не первого) партработников города Вологды. Я там полчаса рассказывал Саше про книгу, отвечал на вопросы. Всем этим Саша пренебрег и так и написал, что не понимает, зачем этот вечер был вообще нужен. Статья называется «Чистосердечное признание». Там же — и мой ему чистосердечный ответ.

А об истории с Титовым такое сочинилось:

НА СЛУЧАЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ АВТОРСКИХ ПРАВАХ СОСТАВИТЕЛЯ ИЗ КНИГИ ВС. НЕКРАСОВА «СТИХИ 56—83» НА ПОСЛЕДНЕМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ОНОЙ И СЧАСТЛИВОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ ЕЯ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАННОГО ЮРИСТОМ МАШИНСКИМ А.И. 5 ИЮНЯ 2012 ГОДА

— тук-тук

— кто?

— Титов

Принес «Геркулес» и горшочек масла

а Некрасова съели еще в «Папках МАНИ»:

ам — и… «Сборники»

— А так вот зачем вам

такие большие книги:

чтобы незаметней есть нас!

— Естесьтно, составитель, я тебя…

— Ну-ну-ну-ну

врешь-врешь-врешь-врешь

если «Сказки без подсказки»* —

это вам туда-сюда

то уж этот копирайт —

фИга!

Эх Котов Комаров

пошли лучше ловить воров

воров

авторских прав

а вы Титов

чАпай

чАпай чАпай

вслед за папой

с красной ленточкой

в красной шапочке —

вот тут

только

распишемтесь…

__________________

*А. Журавлева, Вс. Некрасов. «Пакет». — М., 1996, стр. 213

— И вот такой очень общий, но тем не менее, на мой взгляд, очень важный вопрос. Как вы оцениваете значение Всеволода Некрасова? Что для вас в его наследии представляется наиболее важным? Какие усилия, по вашему мнению, нужно предпринимать для распространения и изучения его поэзии?

— Например, сейчас книга «Авторский самиздат (1961—1976)» может быть издана нами только тиражом 100—200 экземпляров. А очень бы хотелось увеличить тираж хоть немного.

О значении. Я его очень лично оцениваю. Вот именно это и представляется наиболее важным.

-

18 сентября«Дождь» будет платным

-

17 сентябряМинобороны займется патриотическим кино Начался конкурс киносценариев «Главпитчинг» Противники реформы РАН пришли к Госдуме Шер отказалась петь на Олимпиаде в Сочи Роскомнадзор: блокировка сайтов неэффективна

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials