Спокойное торжество

Сегодня, после републикации «Органного многоголосья», Сергей Нельдихен прочитывается как абсолютно современный поэт, считает ЛЕВ ОБОРИН

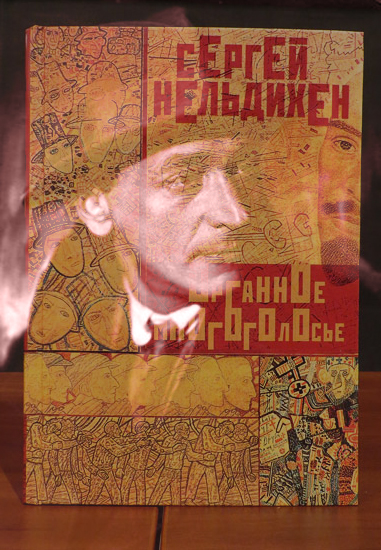

Еще недавно имя Сергея Нельдихена было окружено забвением и ничего не говорило широкой публике. Профессиональные филологи, конечно, это имя не забывали; пытливые читатели могли найти не особенно представительную страницу поэта на сайте «Библиотека поэзии» и размещенную на «Полутонах» книгу «Органное многоголосье» 1922 года издания. Но сегодня Нельдихен возвращается — внезапно и громко. Выход нового «Органного многоголосья» в том же издательстве «ОГИ», что выпустило стихи Вагинова и долгожданного Введенского, — событие, наводящее на мысль о закреплении Нельдихена в литературном каноне, притом совсем не на том месте, которое отводилось поэту большинством современников.

До наших дней дошли два мнения-предания о Нельдихене: «русский Уитмен» и «поэт-дурак», «певец глупости». К первому мы еще вернемся. Отметим пока только, что опыты Уитмена, несомненно, воспринятые русской поэзией (Уитмена начинал переводить еще Тургенев), все же тогдашнему «мейнстриму» казались маргинальными (не поручусь, что сегодня дело обстоит лучше); Бальмонт Уитмена, как известно, ритмизовал и рифмовал. Со вторым же — глупостью — нужно разобраться сейчас. Этой славой Нельдихена наделил, как считается, Гумилев, любитель каталогов и ранжиров. Ходасевич вспоминает, как, принимая Нельдихена в третий «Цех поэтов», Гумилев «отметил, что глупость доныне была в загоне, поэты ею несправедливо гнушались <…> и в лице Нельдихена приветствовал вступление очевидной глупости в “Цех поэтов”». Когда читаешь воспоминания современников, помещенные в конце тщательно подготовленного тома, поражаешься, насколько даже опытные, иногда блестящие критики — Ходасевич, Глеб Струве — были готовы отождествлять лирического героя Нельдихена с самим автором. Совершенно так же это впоследствии будут делать советские критики, чьи рецензии плавно переходят в доносы («Дела Нельдихена действительно сильно отличаются от того, чем заняты все мы — его соседи. <…> Под флагом советской литературной организации… совершалось литературное вредительство» — из статьи Д. Кальма и Б. Реста в «Литературной газете»). Нужно сказать, что определенные основания для этого были: бытовые случаи из жизни Нельдихена вполне анекдотичны (пересказывают историю о том, как он гордился, что не читал лермонтовского «Демона», но ему все-таки пришлось познакомиться с поэмой — сидя в шкафу у любовницы, в то время как «Демона» декламировал не вовремя вернувшийся в лирическом настроении муж) и этим соответствуют сюжетам многих его стихотворений (историю о «Демоне» он тоже описал в стихах). Может быть, Нельдихен не шутил, заявляя о собственной исключительности, но в его поведении всегда была доля эпатажа, на котором подрывались благовоспитанные коллеги, а в его текстах — изрядная доля провокации, на которую могли с равной наивностью, но с разными последствиями отреагировать Струве и «Литгазета». У Нельдихена были и свои горячие — и прозорливые — сторонники, например Владимир Пяст, Лев Лунц и Михаил Слонимский. «Покойный Пяст считал Нельдихена гениальным. Многие считали его идиотом. Гумилев нашел, мне думается, более справедливое определение. Он говорил, что Нельдихен дал голос человеческой глупости. Не сам Нельдихен глуп, а его герой», — писал Николай Оцуп, еще один полузабытый теперь поэт и критик. Но даже в этой валоризирующей трактовке свойство поэзии Нельдихена — глупость — не подвергается сомнению. Сегодня же в этих стихах можно увидеть сложный сплав: утопизм и цинизм, смелую поэтизацию повседневности и откровенную чувственность — как, например, в самых знаменитых строках Нельдихена, которые литераторам 1920-х представлялись образцом вульгарной жизнерадостности, идиотического приапизма:

Женщины — двухсполовинойаршинные куклы,

Хохочущие, бугристотелые,

Мягкогубые, прозрачноглазые, каштанововолосые,

Носящие всевозможные распашонки и матовые висюльки-серьги,

Любящие мои альтоголосые проповеди и плохие хозяйки —

О, как волнуют меня такие женщины!

Сегодня это звучит вполне невинно — и, однако, сегодня Нельдихен прочитывается как современный поэт.

***

В большом предисловии к «Многоголосью» Данила Давыдов подробнейше рассказывает о связи литературной биографии Нельдихена с его теоретическими воззрениями. Повторять сказанное не хочется: могу только отослать читателя к этому тексту — и заметить, что в нем много раз говорится о «подземности», неустроенности поэта, наивности (в литературно-терминологическом значении) его произведений. Полемику о Нельдихене по масштабу нельзя сравнить с полемикой о ключевых фигурах эпохи, но на протяжении многих лет малоизвестный поэт, у которого больше книг не дошло до типографии, чем было выпущено, оказывался в центре критических баталий. Почему так — нужно попробовать разобраться.

Придется опять вернуться к глупости. Похвала глупости после Эразма Роттердамского не была новинкой. Уолт Уитмен, с которым Нельдихена многое связывает, призывал «заступаться за глупость и безумие» (а его «Листья травы» критики охотно называли «комом глупой грязи»). «Книги нонсенса» Лира и наивная маска Петра Потемкина в свои эпохи имели огромный успех. Права эпатажного поэтического жеста гораздо громче, чем Нельдихен, утверждали футуристы, а затем обэриуты. Наконец, знаменитая фраза Пушкина: «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата» — которая, по словам В. Шубинского, всю жизнь не давала покоя Ходасевичу.

Гумилев, таким образом, ничего принципиально нового не выдумал. Это значит, что дело в другом.

Нельдихену была свойственна протеистичность формы — он мог писать и конвенциональными ямбами, и «уитменовским»/«библейским» стихом, и сочинять удачные моностихи-афоризмы. Вместе с тем его лирический субъект был способен выступать с самых разных позиций. Выше мы писали: «утопизм и цинизм, смелая поэтизация повседневности и откровенная чувственность» — все это Нельдихен демонстрировал не одновременно, а на разных этапах своего творчества. Поэт, бросавшийся из крайности в крайность и позволявший себе под кстати пришедшейся маской простака высказывать независимые и порой язвительные литературные суждения («Все чаще стала проникать в искусство / “Экстравертированная” типичность»), вызывал у большинства современников раздражение. По прошествии лет он может вызывать только живой интерес. Нельдихен приятельствовал с обэриутами, но был чужд зауми, если только не считать таковой «алфавитные» имена героев его пьесы «Фокифон»; он был участником «Цеха поэтов», но стоял в стороне от его теорий и чурался филологического наукообразия; в одном из лучших своих текстов писал:

А некоторые даже спать как следует не умеют

И только в скуке предпочитают полудремать:

«Если скучно — значит, серьезно, если серьезно — значит, умно».

Это архивники, иждивенцы науки от искусства…

И в то же время он мог написать такое:

Прямая линия — для подростка и глупца,

Круг замкнутый — для недодума старца,

Спираль — для недодума,

Спираль спиралей — для думающего недодума,

Спиральный шар — для мудреца.

В конечном ведь должны быть развиты и замкнуты все возможные движенья —

Развития от точки и до шара.

Строки, достойные и обэриута («Гибель уха — глухота, гибель носа — носота»), и «иждивенца науки от искусства», предтечи современных космологов. Сохранилось поразительное свидетельство: некий текст под названием «Основы теории спирального шара» Нельдихен отослал Эйнштейну; «Эйнштейн ответил: он считает эту теорию смелой и талантливой».

Противоречие на противоречии. Впору опять вспомнить Уитмена:

По-твоему, я противоречу себе?

Ну что же, значит, я противоречу себе.

(Я широк, я вмещаю в себе множество разных людей.)

***

О воздействии уитменовского стиха на Нельдихена сказано предостаточно. Внешнее сходство верлибра, концентрированная манифестация поэтического «я» — все это заставляло иных современников говорить чуть ли не о тождестве («русский Уитмен»). В примечаниях к «Многоголосью» Максим Амелин пишет осторожно: «Определенное влияние на оригинальную поэтику Н. оказали переводы Чуковского из Уолта Уитмена». Думается, Амелин прав: определенное, то есть некоторое, не решающее. Мы уже говорили, что Нельдихен свободно владел разными способами письма. «Библейский» стих, которым написан поэмороман «Праздник (Илья Радалет)», все-таки отличается от уитменовского стиха (тоже связанного с Библией — и, вероятно, с Кристофером Смартом. У Нельдихена чувствуется бóльшая, возможно — остаточная, приверженность ритмизации. У него меньше яростного напора, его — до поры до времени — в куда меньшей степени интересует политика. Но родства риторик нельзя не заметить:

И мы, усталые настолько, что нам видна каждая травяная жилка,

Отмываем себе с ног серо-зеленые пятна,

Бежим на огороды и в сады, посаженные самими нами,

Едим прямо с кожурой липкосочные фрукты,

Женщины выбирают — каждая того мужчину,

К которому ее наиболее влечет в этот вечер,

И мы разбредаемся, кто куда хочет,

А наутро не спрашиваем друг у друга, кто как провел ночь…

Люди, вы, должно быть, нас назовете легкомысленными и глупыми?

— Что ж, может быть, мы самые легкомысленные, самые глупые!

Здесь важнее ритмического сходства — то, что «Праздник», как и поэзия Уитмена, дает повод говорить о двух теориях, «содержательной» и «формальной». Первая выражена в самом поэморомане: Нельдихен выстраивает, а затем разрушает утопическое царство легкой и свободной любви, в центре его — новый пророк, Илья Радалет (некоторые детали сюжета недвусмысленно сближают историю Радалета с историей Христа). Простота и естественность этой всеобщей любви так захватила Александра Тинякова, что он в восторженной рецензии сравнил «Праздник» с новым Евангелием, а самого Нельдихена — с ницшеанской «белокурой бестией» и назвал его «писателем значения всеевропейского». Замечательно, что это пишет Тиняков: как и за Нельдихеном, за ним закрепилось свое амплуа — поэта-архициника; замечательно, что утопию «Праздника» он воспринимает на свой лад, вычленяя то, что ему близко: «На самом деле, женщина — “двухсполовинойаршинная кукла”, к которой нужно подойти и сказать: “Хотите веселья, хотите радости, хотите любви, / Хотите много яблок, груш, ярких платьев, цветочного воздуха?” И она улыбнется, она пойдет, и — все будет прекрасно, просто, здорóво, как тому надо быть». Итак, Нельдихена не понимает — или понимает однобоко — один из самых горячих апологетов.

Поэт, бросавшийся из крайности в крайность, вызывал у большинства современников раздражение. По прошествии лет он может вызывать только живой интерес.

Вторая теория, «формальная», изложена в послесловии к «Празднику» и — с небольшими изменениями — в нескольких статьях. Нельдихен оставил очень мало прозаических текстов — и если он из статьи в статью переносил одни и те же тезисы, это значит, что своей теории он придавал очень большое значение. Речь идет о «литературном синтетизме». В статье «Пути русской поэзии» Нельдихен пытается предсказать будущее: в поэзию должны войти современность, обыденность, «реальный логический смысл», в ней должно продолжаться «культивирование прозаической речи». «Наше же будущее, в особенности, представляется веком всяких синтезов». В другой статье Нельдихен пишет, что в текстах современных ему прозаиков «подмечаются приемы, приближающие… прозу к поэзии… Литература наших дней стремится к одному общему виду, соединяющему прозу с поэзией. По всей вероятности, к подобию библейской прозы!» Наконец, в «Основах литературного синтетизма» перечисляются свойства новой, синтетической формы (среди них — отказ от рифм, ритма и устаревших тропов, усложнение композиции, «успокоенность восприятия мира, чувств, ритмов как протест против отрывочности, ударности, динамизма, пафоса, истеричности, характерных в динамичное время»). Здесь же говорится о переходе к лиро-эпическим формам. Все это, не правда ли, заставляет вспомнить о недавних поисках «новых эпиков» (по словам Юрия Орлицкого, Федор Сваровский эту генеалогию признает). Но, кроме того, теоретические тексты Нельдихена будто предсказывают популярный в современной критике разговор о сращении прозы и поэзии. Это сращение понимается как альтернатива прозаическому эскапизму, как следствие того, что поэзия берет на себя функции прозы. В разных масштабах, внутри разных интенций, оно присутствует в современной практике — у совсем разных писателей, от Дениса Осокина или Александра Иличевского до Марии Рыбаковой или Дмитрия Быкова, который, прямо как Нельдихен, полагает, что «будущее, конечно, за прозо-поэтическим синтезом». В этом смысле Нельдихен абсолютно современен. В истории литературы вместо фигуры дурака вырастает фигура прозорливца, чьи лучшие произведения выглядят как «пробросы в будущее».

***

Ранний Нельдихен чем-то похож на уже упомянутого Тинякова. Так, герой стихотворения «Любовь “лейтенанта флота” (Из кино-драмы)», военный моряк, видит гибель своего знакомого, сам уцелевает («Наш миноносец в гавань возвратился: / Счастливый, праздничный и молодой, / Я выбежал на берег “городской” — / И никогда я так не веселился») и бросается соблазнять приятельскую вдову:

Вы не прогоните меня, Мария,

Ведь что случилось, значит суждено...

Как хорошо у вас, полутемно,

Надушено, обои голубые…

В таком примерно духе написана вся книга «Ось». Здесь, вероятно, не столько Тиняков, сколько перепевы французских символистов. В начале 1920-х это было совсем неактуально. Но в примыкающем к «Оси» стихотворении Нельдихен умудряется связать две эпохи. Отшельник-эскимос натыкается на земную ось, вырывает ее из земли, роняет, после чего происходит катастрофа:

И медленно проткнулся хриплый лед,

И ось прошла сквозь ком, застряла туго,

Ком наклонился на седьмую круга,

Окрасил льдины солнечный восход…

Написано довольно неуклюже, но нельзя не заметить, что точно с тех же мотивов и символов начинается «Мистерия-буфф» Маяковского.

Афористика позднего Нельдихена предвосхищает позднюю же Ахматову с сакраментальным «Молитесь на ночь, чтобы вам / Вдруг не проснуться знаменитым».

Можно и дальше искать и успешно находить параллели, но об одной — может быть, самой важной — нужно сказать особо. Это параллель с Мандельштамом. Примечательно, что Мандельштам однажды заступился за Нельдихена («Как член Дома искусств я не позволю оскорблять поэта в его стенах»). В «Слове и культуре» Мандельштам тоже, хоть и в другом ключе, говорит о «синтетическом поэте». Интереснее же всего говорить о сближениях стиховых. Если «библейский стих» Нельдихена сопоставим со стихом ключевого русского верлибра — «Нашедшего подкову», то такие тексты, как «Монолог неопасного человека» и «Конец путешествию», отчетливо напоминают о важных мандельштамовских стихотворениях — «Сегодня можно снять декалькомани…» и «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» Второй нельдихеновский текст, по словам Максима Амелина, — «попытка “прикинуться дураком” и с этой позиции посмотреть на происходящее в Советской России в те годы»; а может быть, наиболее искренняя попытка поэта думать в лад со временем. Сравним:

Занятно мне и в собственной стране:

Вот будни делают вторые люди,

Упрямо уживаются в соседстве

Бетонный бак с бидоном молока…

— Стой! Подвези! — Покатим! Место есть!

Нельзя отстать от грузовоза жизни,

Тем более его опережать!

и мандельштамовское:

Пора вам знать, я тоже современник,

Я человек эпохи Москвошвея —

Смотрите, как на мне топорщится пиджак,

Как я ступать и говорить умею!

Попробуйте меня от века оторвать —

Ручаюсь вам — себе свернете шею!

Свою биографию Мандельштама Олег Лекманов начинает именно с сопоставления этого текста с более ранним:

Нет, никогда ничей я не был современник,

Мне не с руки почет такой.

О, как противен мне какой-то соименник —

То был не я, то был другой.

Подобным определяющим, характерным противоречием выглядит и желание Нельдихена не «отстать от грузовоза жизни» и не опережать его. В реальности с ним, как с Мандельштамом, случилось и первое, и второе.

В 1933 году, находясь в ссылке в Казахстане, Нельдихен отправляет Борису Эйхенбауму рукописную книгу «Гражданское мужество». Стремление к синтезу привело поэта к созданию самого эклектичного своего сборника. Наряду с пейзажными зарисовками здесь есть отточенные афоризмы и опасные, мрачные шутки, подтверждающие заглавие книги: «Государственные преступники всех стран, соединяйтесь!» Есть и настойчивые мысли о посмертном будущем: «Хотя бы коротко, хотя бы строчкой, / Но зафиксировать, оставить след / Своих желаний, убеждений, жалоб»; «Потом окажется все очень просто — я не был даже и своеобразен, / А выражал собой такой-то слой, / Сословье, группу общества людского». В этом и нескольких более ранних текстах можно увидеть удивительный мотив — накликание на свое имя забвения. Что за очередное противоречие — сочетание трезвомыслия с магическим заговором! «Чем меньше у тебя учеников, / Тем творчество твое ценней, художник». «Побеждает — побежденное». Сегодня о Нельдихене можно говорить как об одном из победителей.

Сергей Нельдихен. Органное многоголосье / Вступ. ст. Данилы Давыдова, сост., подг. текста, прим., подбор иллюстраций Максима Амелина. — М.: ОГИ, 2013. 512 c.

-

18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials