Изгнание

ДМИТРИЙ РЕНАНСКИЙ о «Вещи Штифтера» Хайнера Геббельса

За последние годы фестиваль «Золотая маска» и его программа «Легендарные спектакли и имена» позволили отечественной публике увидеть немало спектаклей-вех, без знания которых нам было бы трудно приблизиться к пониманию нынешнего этапа развития европейского театра, — от «Impressing the Czar» Уильяма Форсайта, этого Ветхого и Нового Завета балета конца ХХ века, до грандиозного диптиха «Персоны» Кристиана Люпы. И даже на этом представительном фоне завершившаяся минувшим вечером трехдневная столичная гастроль «Вещи Штифтера» Хайнера Геббельса воспринимается как событие исключительное: постановку швейцарского театра «Види-Лозанн» стоило увидеть хотя бы для того, чтобы понять, что такое современное искусство и современный театр, а еще — чтобы убедиться, что между двумя этими понятиями иногда все-таки можно ставить знак равенства.

Биография автора «Вещи Штифтера» типична для художника нашего времени: творческий путь 60-летнего Хайнера Геббельса — плоть от плоти эпохи nobrow и века междисциплинарности. Дипломированный социолог музыки, в конце 1970-х он переквалифицировался в джазового и рок-музыканта, чтобы уже в объединенной Германии сделать карьеру востребованного академического композитора с заказами от статусных Ensemble Modern и Ensemble Intercontemporain — и в конце концов надолго и всерьез заняться театром, завоевав к началу нулевых репутацию одного из самых эмблематичных представителей сегодняшней европейской сцены. Спектакли Геббельса не раз показывались в Москве, но именно выпущенная в 2007-м «Вещь Штифтера» лучше других постановок объясняет творческий метод выдающегося мастера.

Этот спектакль — образцово-показательное произведение contemporary art, творец которого намеренно отказывается ограничивать сферу собственной деятельности конкретной специализацией: он берет свое там, где хочет, используя для выражения собственного замысла максимально широкий спектр доступных ему художественных (и не только) средств.

Так и тянет по старой памяти вписать сочинение Геббельса в привычную систему координат, отнеся «Вещь Штифтера» к ведомству то ли «театра композитора» (определяющая всю логику развития действия музыкальная партитура спектакля издана на лейбле ECM не как саундтрек, не в качестве Gebrauchsmusik, но в виде совершенно автономного, законченного опуса), то ли «театра художника» (играющие в визуально избыточном представлении главную роль кинетические объекты Геббельса вполне могли бы быть выставлены в экспозиции какого-нибудь «Гаража» как самоценные инсталляции). Хотя подобная логика, конечно, принципиально неверна: доставшаяся в наследство от прошлого века, который еще проводил границы между видами искусств, к сегодняшнему дню она безбожно устарела.

Геббельс вынуждает публику отказаться от прочно выработанной привычки к иерархическому восприятию театрального текста, за составляющими которого в обывательском сознании, приученном расчленять ткань спектакля на волокна взаимных усилий режиссера/художника/композитора, намертво закреплены привычные роли и функции. В «Вещи Штифтера» они сознательно перемешаны, спутаны, да и структурные связи между ними нарушены. Ограничивающие одну из сторон игровой площадки гигантские пластиковые трубы поначалу воспринимаются лишь как эффектный элемент сценографии, но по ходу действия Геббельс активно использует их в качестве музыкальных инструментов, вызывая у зала, столкнувшегося с невиданным доселе парадоксом (зримое начинает звучать, а то, что казалось визуально самоценным, используется предельно функционально), острый когнитивный диссонанс.

Геббельс не просто изгоняет из театра артиста, он выносит за скобки мироздания человека.

Семидесятиминутная «Вещь Штифтера» — афористичный opus magnum художника, одержимого желанием сочинить все. Полноправный демиург, Геббельс распространяет свою авторскую власть над всеми первоэлементами театрального целого: звуком, пространством, словом — чей удельный вес в неповествовательной, эссеистичной по своей структуре «Вещи Штифтера» в полном соответствии с логикой постдраматического театра, в рамках которой работает немецкий режиссер, крайне невелик. Функция текстового слоя в драматургии спектакля откровенно второстепенна: он лишь уточняет смыслы, возникающие и считывающиеся, в сущности, поверх литмонтажа из прозы Адальберта Штифтера, радиоинтервью Клода Леви-Стросса, текстов Уильяма Берроуза и других источников.

Однако именно тексты австрийского писателя-романтика, чье имя вынесено в название постановки, стали отправной точкой для медитативных поисков Геббельса. Не случайно эпиграфом ко всему спектаклю звучит фрагмент из рассказа «Портфель моего прадеда»: завороженный прогулкой по лесу, герой остро переживает не просто собственное одиночество, но ужас общечеловеческой покинутости во Вселенной. Этот мотив пронизывает все творчество Штифтера, закончившего жизнь с бритвой в руке и перерезанной сонной артерией, а до того исследовавшего темы глубинного отчуждения и неизбывной мизантропии (один из ключей к наследию писателя — коллизия новеллы «Крепость чудака», герой которой отгораживается от окружающего мира неприступными стенами и рвом). Трагическое сознание художника середины XIX века у Геббельса резонирует с катастрофическим мироощущением современности.

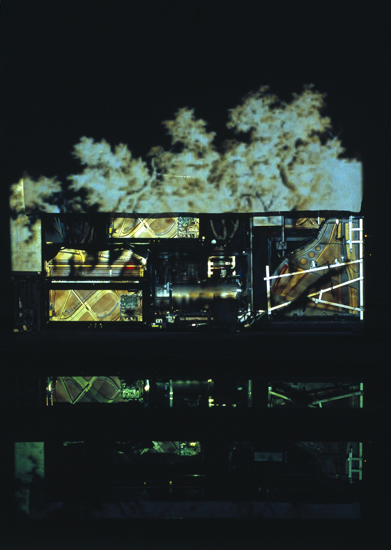

«Я не вижу особых причин доверять человеку» — звучит в одной из ключевых сцен спектакля голос Клода Леви-Стросса. Действие обжигающей вечным холодом «Вещи Штифтера» происходит как будто после конца истории: в призрачном, вибрирующем полумраке, меняющем оттенки и очертания, живет своей сокровенной жизнью лишенный малейшего намека на антропоморфность дивный новый мир. Его угрожающе самодостаточные протагонисты — поставленные на попа рояли и пианино: гармония сфер, небесная механика, не нуждающаяся ни в ангельском техобслуживании, ни в божественном присутствии — изощренная электронная система позволяет ей музицировать в гордом одиночестве. Перспектива игровой площадки образована тремя наполненными водой прямоугольными бассейнами, которые в завораживающем финале выпускают клубы плотного тумана — точь-в-точь как в «Солярисе» Тарковского. И тут кончается совриск, и дышат почва и судьба: под медленную часть из «Итальянского концерта» Баха мыслящий океан выталкивает из недр своей памяти призраки исчезнувшей, оставшейся в далеком прошлом реальности — проекции лесных пейзажей Паоло Уччелло и Якоба ван Рейсдала.

Про «Вещь Штифтера» было заранее известно: на «Золотую маску» привозят спектакль без актеров, и с самого начала это обстоятельство воспринималось каким-то курьезом. Важное уточнение: Геббельс не просто изгоняет из театра артиста, он выносит за скобки мироздания человека. «Вещь Штифтера» с ее экзистенциальной проблематикой — не без презрения брошенный упрек театру прошлого, разменявшему свою ритуальную природу на исследование «жизни человеческого духа», на кажущиеся сегодня неуместными, беспомощными и в конечном счете искусственными психологические эпопеи.

-

28 августаОткрывается Венецианский кинофестиваль

-

27 августаНа конкурсе Operalia победила российская певица Романом Геббельса заинтересовалась московская прокуратура «Ляписы» записали первый альбом на белорусском Московские музеи останутся бесплатными для студентов The Offspring проедут по девяти городам России

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials