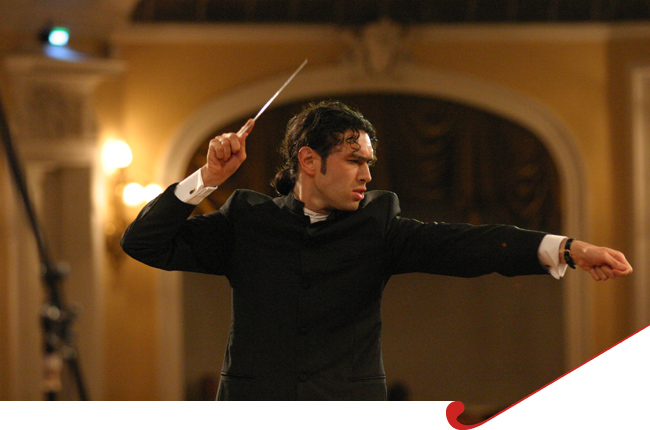

Владимир Юровский: «Искусство перестает быть общественной необходимостью»

Знаменитый дирижер об отплывающем материке ХХ века и о том, как не растранжирить его культурное наследство

Если московский Владимир Юровский — это обязательные, но аккуратные инъекции новой музыки в каждой программе, то лондонский Владимир Юровский — это невероятный по своим масштабам проект The Rest is Noise, целиком состоящий только из сочинений ХХ века. Название отсылает к книге музыкального критика журнала The New Yorker Алекса Росса, ставшей бестселлером и даже уже переведенной на русский язык (под заголовком «Дальше — шум»). Одно из главных действующих лиц фестиваля — возглавляемый Юровским Лондонский филармонический оркестр. Фестиваль стартовал в январе, длится весь год, насчитывает около сотни событий и ставит своей целью стереть уже наконец границу между Шенбергом, Бриттеном, Ноно и Бахом, Бетховеном, Чайковским. Своими не всегда удобными мыслями по поводу ушедшего и наступившего веков маэстро поделился с ЕКАТЕРИНОЙ БИРЮКОВОЙ.

— Ты не раз и не два обращался при составлении своих концертных программ к самой разной музыке позднесоветского периода. Слонимский, Шнитке, Гладков, совсем недавно — «Поэтория» Щедрина. Очень заметно, что для тебя наведение мостов туда, в эпоху твоего детства, в эпоху родителей — очень важная тема, и из музыкантов ее больше так никто отчетливо не заявляет. Что для тебя ценно в той культуре?

— Этот наш разговор — все равно что разговор каких-нибудь выживших после падения Рима патрициев, которые беседуют уже под режимом вестготов о культуре ушедшей Римской империи...

— Ты вот так воспринимаешь советскую культуру? Рим рухнул, а мы, значит, живем в эпоху варварства?

— Во всяком случае, сложно уйти от идеи крушения империи. С этой идеей мы, на самом деле, все росли. У нас уже у тех, подростковых, в конце 80-х годов было ощущение, что мы живем в эпоху заката. Заката чего-то очень большого. Мы просто себе еще не представляли, чем это закончится. Но сейчас, спустя 20 лет после распада Советского Союза, понятно, что шел мощный сейсмический процесс, что старый материк разломался и куда-то отчалил, утонул, ушел из-под ног. Осталось что-то другое на его месте. И мы пытаемся найти свое место на этом новом материке. У меня достаточно четкое ощущение, которое давно уже сложилось, что нынешняя эпоха очень сопоставима с эпохой разрушения Римской империи вестготами. Идея-то эта не новая. Бродский сравнивал тогдашнюю эпоху — то есть 70-е годы — с эпохой эллинизма. Не ленинизма, а эллинизма. А эллинизм — это был конец греков, закат греческой культуры. Так что не важно, закат чего, важно, что некий крупный период закончился. Я сейчас как раз читаю книгу Германа Броха про Гофмансталя и его время — и в этой книге, написанной больше 60 лет назад, сквозит та же мысль, только речь идет о закате не советской, а Габсбургской империи...

— Вот ты исполнил «Поэторию» Щедрина. Это не тот Щедрин, который сейчас пишет оперу для новой сцены Мариинки, это произведение 1968 года, которое из той эпохи, из имперской. Что ты хочешь сейчас от него получить?

— Я лично получил от этого сочинения очень сильный духовный заряд. В то время как многие мои друзья, в том числе и те, которые давно, в бытность нашу студентами в Мерзляковском училище, были в каком-то особом восторге от этой музыки, сейчас вдруг обнаружили, что произведение устарело. Мнения сильно разделились. Однако думаю, что равнодушным такое сочинение сегодня не может оставить никого. При этом его могут резко не принимать по причине его «советскости» или, как я, очень уважать — именно в силу того, что автору тогда, в 68-м году, может быть, даже вопреки себе удалось создать что-то, имеющее вневременную ценность. Ведь сочинения, пишущиеся на злобу дня, чаще всего обречены на очень быстрое увядание. Тем не менее некоторые сочинения обладают такой силой творческого высказывания, что они переживают свою эпоху и спустя много лет воспринимаются не менее актуально. Пример — «Бабий Яр» Шостаковича. Еще один — «Уцелевший из Варшавы» Шенберга.

У меня достаточно четкое ощущение, что нынешняя эпоха очень сопоставима с эпохой разрушения Римской империи вестготами.

В «Поэтории» уже одно упоминание похорон Пастернака (даже не столько упоминание, сколько подразумевание), упоминание Лейтенанта Неизвестного Эрнста или Владимирской Божьей Матери на тот момент воспринималось как политическая бравада и хорошо замаскированный плевок в лицо официозной идеологии. Эти вещи сегодня воспринимаются как раз гораздо более спокойно. Сегодня никого не удивишь Пастернаком. Меня в «Поэтории» поразило другое — удивительная актуальность темы сытого безразличия, которое довлеет над людьми в сегодняшнем мире, и необходимость взывать к людям для пробуждения в них самых естественных человеческих чувств.

Стихи Вознесенского, если внимательно к ним прислушаться, — для меня не романтизация Второй мировой войны, столь популярная сейчас, и не квасной патриотизм, и не трогательная романтика физиков и лириков. Это довольно острое восприятие поэтом несостоятельности нынешнего, несравненно более благополучного и обустроенного, удобного мира. Несостоятельности перед лицом того высокого трагизма истории, через который прошла страна в 41-м году, или перед лицом актуальной в 68-м трагедии ташкентского землетрясения. У Вознесенского все время подспудно звучит обвинение в адрес ему самому же подобных — сытых, благополучных современников, ходящих в ресторан «Берлин» и на вернисажи. Дело не в том, при какой политической системе это было написано. Дело в том, что в этом сочинении есть настоящая — я не знаю, насколько осознанная в момент создания, — гуманистичность основного замысла.

Меня поразило в «Поэтории» то, что в основе своей это сочинение не устарело. Устарела, может быть, форма. Например, вот эти газетные вырезки, что Москва обещает поставить 250 тысяч кубометров леса, угля и так далее, чтобы помочь Ташкенту, звучат как советская агитка. Но если сейчас отречься от советских клише и посмотреть в корень, ничего по сравнению с теми временами кардинально не изменилось. Несчастья — например, наводнение в Крымске — происходят регулярно. И, наверное, если бы люди были более людьми, менее безразличными и холодными, то такое стихотворение, как «Помогите Ташкенту», не понадобилось бы. Я не думаю, что это писалось только для того, чтобы ублажить цензуру. Какая-то пронзительная нота во всем этом для меня есть. Было удивительно, насколько в «Поэтории» мне лично не мешала «советскость». И это не вопрос ностальгии по прошлому. Это та самая ностальгия по Настоящему с большой буквы, о которой писал тот же Вознесенский.

И в этом как стихи, так и музыка «Поэтории» абсолютно актуальны и, безусловно, сопоставимы с другими сочинениями, написанными в тот период, — особенно с сочинениями польских авторов. И с гражданскими опусами того же Луиджи Ноно. Значимость этих сочинений для меня не увяла. Наоборот, я нахожу, что какие-то вещи — Ноно, Ксенакиса, раннего Пендерецкого, Лютославского, написанные как раз в те 60-е годы, только сейчас по-настоящему до нас начинают «доходить».

— А, на твой взгляд, мы можем сейчас уже говорить о некоем общеевропейском культурном ландшафте 60—70-х годов или все-таки советская культура остается отдельным материком?

— Нет, я абсолютно не согласен с тем, что это отдельный материк. Хотим мы этого или не хотим, но советская культура тех лет, при всей ее обособленности в силу политических обстоятельств, как и польская, чешская (тогда чехословацкая), — все равно является частью единой мировой культуры эпохи после Второй мировой войны, эпохи «холодной войны», эпохи «железного занавеса», как угодно это можно назвать.

— Но крушение империи, с которого началась наша беседа, произошло все-таки не во всем мире, а только на одной шестой части суши...

— Да, крушения империи во всем мире не произошло (хотя развалившийся после 1989 года блок стран Варшавского пакта занимал намного больше одной шестой части суши, а вместе с ним неузнаваемо изменился и остальной мир, сперва его европейская часть, а потом и многие другие, причем процесс этот до сих пор не остановлен!), но крушение сознания произошло. Потому что даже если люди и пытались притворяться, что после 89-го года жизнь продолжается как раньше, то через какое-то время, самое позднее — с наступлением экономической рецессии, они вынуждены были признать, что мир изменился.

— Тогда как можно назвать то, что закончилось в 89-м году, и то, что после него началось?

— Можно сказать, что в 89-м году окончательно закончился авангард и наступил поставангард. Ну, он начал наступать постепенно, в разных искусствах в разное время. Если говорить о музыке, уже такие вещи, как «Тихие песни» Сильвестрова 1974 года, пяртовские «Fratres» 1976 года, минимализм американских авторов, — это все ступени по направлению к одному горизонту. К горизонту постмодерна. Постмодерн вошел в силу с начала 80-х годов. А к концу 80-х и политическая ситуация ответила. Обычно в искусстве все раньше происходит, а политика уже реагирует.

— Когда был «железный занавес», когда все было разделено на черное и белое, когда были ясны границы между своим и чужим, хорошим и плохим и когда искусство было влиятельной силой в политической игре — ему проще было жить?

— Одна из особенностей постиндустриального, постмодернистского общества — искусство перестает быть общественной необходимостью. Хорошо это или плохо — это вопрос второй. Необходимо смириться с тем, что развитая демократия классическое искусство ставит под огромный вопрос. Само по себе понятие демократии постулирует право каждого индивидуума реализовывать себя в любом жанре, не подвергаясь репрессии со стороны какой бы то ни было системы, будь то система академии искусств, или консерватории, или театрального училища. «Вот я вижу мир таким, и я его таким рисую или пою. И это мое индивидуальное право. А ты мне говоришь, что это не искусство, значит, ты элитный подонок». Это позиция части просвещенной западной демократии. Никто никому ничего не диктует.

В результате нет больше правил, нет системы ценностей — что хорошо, что плохо, что можно делать, что нельзя. Значит, и бороться больше искусству не с чем. Искусство может только бороться за зрителя и слушателя, за их благосклонность и внимание. А это уже совершенно иной расклад. Поэтому последние 20 лет существования искусства в мире были, с моей точки зрения, не то чтобы бесплодными, но довольно проблематичными. Потому что оно стало своего рода бесцельным. Конечно, с точки зрения такого человека, как Стравинский, у искусства и не должно быть никакой цели. Единственная цель — оно само. Но человеку, родившемуся уже после смерти Стравинского, понятно, что Стравинский лукавил. Потому что он все равно — хотел того или не хотел — существовал в оппозиции к общественному мнению. Причем это было как в ранние годы, когда он писал свои русские балеты, так и позже, когда все переквалифицировались в направлении левизны, а он ушел как бы на правые позиции и стал цитировать Перголези и Баха.

Так или иначе, художнику необходимы трение и определенные рамки, внутри которых он должен будет себя реализовывать. Тот же Стравинский говорил, что если эти рамки не даются извне, то художник должен создать их себе изнутри. Но когда они уже есть извне — намного удобнее, это известно.

Последние 20 лет существования искусства в мире были, с моей точки зрения, не то чтобы бесплодными, но довольно проблематичными.

За «железным занавесом» самое чистое искусство вольно или невольно оказывалось искусно сложенной фигой в кармане. И дело было не в том, какой политический смысл авторы вкладывали в тот или иной кунштюк, а в том, что сам по себе факт пользования той или иной техникой воспринимался знаково, с идеологических позиций. Все воспринималось с точки зрения наличия в искусстве тех или иных шифров, кодов и символов, это создавало достаточно благоприятную ситуацию — даже для художников, вынужденных творить вопреки цензуре и власти. В отношении значимости для общества искусству были созданы, можно сказать, царские условия. Потому что искусство имело право — пусть в скрытой форме — говорить то, что, кроме него, не было позволено никому.

После падения режимов то, ЧТО ты говоришь, перестало быть главным критерием. КАК ты говоришь — стало все больше выдвигаться на первый план. А со временем и ЧТО, и КАК стало одинаково не важно. Мы сейчас живем, к сожалению, в эпоху, когда важно только, КТО говорит. Мне лично, как представителю своей профессии, человеку, взращенному на ценностях «того» материка, это довольно печально. Но я не могу притворяться, что этого нет. С другой стороны, я не привык просто так сдаваться. Поэтому я пытаюсь барахтаться и искать выходы — для себя, по крайней мере, — из этой ситуации.

Впрочем, нынешний политический климат в стране — да и, в общем-то, во всем мире — такой, что искусство потенциально могло бы опять начать играть не гламурно-развлекательную, а очень важную, ключевую роль в жизни общества. Правда, хочется надеяться, что для того, чтобы серьезное искусство опять стало жизненно необходимо людям, миру не придется проходить еще раз через ужасы ХХ века...

— В контексте фестиваля The Rest is Noise, который ты начал в Лондоне, можно ли сказать, что мы уже доросли до дистанционного пересмотра ХХ века, до переоценки каких-то ключевых фигур и явлений, смен акцентов?

— Если говорить о музыке, то безусловно. Для меня ХХ век — уже довольно далеко ушедшее от нас наше прошлое, точно такое же, как ушедшее наше детство. Но это не означает, что оно ушло ИЗ нас. Значение нашего детства мы по-настоящему начинаем ощущать только уже в зрелости. Отдаление создает эффект приближения.

Я надеюсь, что основным результатом фестиваля станет переоценка в сознании многих людей привычного разделения музыки на классическую и современную. С точки зрения большинства, классическая музыка заканчивается где-то в районе Брамса и Чайковского. Ну, может, Брукнера и Рихарда Штрауса. А с Шенберга начинается конец света, который продолжается до сих пор. Только становится все хуже и хуже.

На первом концерте фестиваля исполнялся только Рихард Штраус, причем ранний — от «Заратустры» до «Саломеи». То есть десятилетие с 1896 по 1906 год. Концертный зал на 3000 человек был полон, и после исполнения заключительной сцены из «Саломеи» нам устроили 15-минутную стоячую овацию. Я на это сказал кому-то из музыкантов на сцене, что надеюсь, что хотя бы на еще одном концерте этого фестиваля нам устроят подобный прием.

Дело в том, что премьера шенберговских «Песен Гурре» в 1913 году в Вене закончилась такой же несмолкаемой стоячей овацией. И, принимая аплодисменты, Шенберг, для которого «Песни Гурре» были тогда уже пройденным этапом, сказал: «Я знаю, что эта же публика через год растерзает меня за мою же музыку». И он был прав. Так вот, к сожалению, пока немногое изменилось. Произведения Шенберга более позднего периода воспринимаются как непонятная, сложная, интеллектуальная и недоступная массовому сознанию музыка. По отношению к нашей публике можно сказать, что это плоды советского воспитания, но на самом деле изуродованных такого же рода воспитанием людей можно в огромном количестве встретить на Западе.

Поэтому мне кажется, что наша задача сейчас — это прежде всего переместить акценты и перестать воспринимать эпоху первого авангарда как нечто чужеродное классическому периоду. Нам нужно, наоборот, найти связи между ними. Тогда нам будет проще подобраться к послевоенному авангарду. А через него — уже прямая дорога к нам сегодняшним. То есть, грубо говоря, надо научиться видеть, как Шенберг выводит свою музыку из Брамса с Вагнером. И из Баха с Бетховеном. Кстати говоря, первым об этом заговорил Гленн Гульд. Еще в 1957 году, когда давал лекцию в Московской консерватории, которая сохранилась на пластинке, он объяснял 12-тоновую систему и как она вышла из Баха. Потом уже в более поздних своих статьях и интервью он объяснял, что весь Шенберг вышел из Брамса.

— Ну хорошо, прошло 100 лет, а публика по-прежнему не любит Шенберга. Может, это значит, что уже не надо настаивать? И что сейчас, к примеру, Кейдж — более актуальная фигура?

— Чем более радикальны были вчерашние кумиры, тем быстрее они увядают. То же самое произошло в театре. Если посмотреть на кумиров авангардного театра начала ХХ века — того же Мейерхольда или Макса Райнхардта, — конечно, сегодня они абсолютно увядшие, засохшие цветы. Но мы не можем не признавать их значения и того факта, что без них не было бы сегодняшнего театра. Которого не было бы и без такого более консервативного человека, как Станиславский. Но это с точки зрения Мейерхольда он был консервативным. А уже с нашей точки зрения — тоже революционером. Революционерами были и Ибсен со Стриндбергом, а потом они стали консерваторами. Одно порождает другое.

И то, что Кейдж сейчас кажется многим более актуальным, чем Шенберг, — это нормально. Но даже не признавая актуальности Шенберга, нужно его переместить из паноптикума чудаков ХХ века в пантеон классиков, коим он, безусловно, является. Независимо от того, нравится нам его музыка или не нравится. Сегодня не все, например, любят музыку Шопена или Вагнера. Я знаю многих людей, которым претит музыка «кучкистов». Тем не менее никому не придет в голову называть «кучкистов» второсортными экспериментаторами XIX века. Они давным-давно стали частью классического наследия. С Шенбергом этого еще не произошло.

Мне кажется, наше время — уже не время кардинальных, революционных новаций. Наше время — время синтеза. Синтеза не как в полистилистике — такой период прошел. Мы сейчас по крохам собираем разбросанные предыдущими поколениями камни. Возвращаясь к началу нашего разговора: я считаю, что безразличное или подозрительное отношение к советскому искусству (особенно если оно не несло на себе штампа «запретного плода») исторически неверно. Вот Щедрин не был запретным плодом, он был как бы признанным композитором. Можно сказать, что он очень ловко и искусно вписывался в разные колеи разных времен. Ну, значит, «ату его». А уже на временном расстоянии выясняется, что Щедрин был очень интересно мыслящим, талантливым и самобытным композитором. Что сила личности такая, что вес индивидуального высказывания перевешивает элемент конформизма.

Я не возьму на себя смелости утверждать несостоятельность того или иного сочинения по причине моего несогласия с его идеологической подоплекой. Нравится мне или не нравится идеологическая подоплека «Поэтории» Щедрина, или «Нетерпимости» Луиджи Ноно, или «Плота “Медузы”» Хенце, или какой-нибудь «Патетической оратории» Свиридова, я буду их оценивать все равно с точки зрения творческой и духовной ценности, которые начинают проявляться только на определенном расстоянии. То есть гражданская сущность того или иного сочинения видна невооруженным взглядом уже на момент создания. А творческая его состоятельность — она может проявиться только на временном расстоянии, я в этом убежден.

Мое мнение такое — играть нужно любую музыку, если ты в нее веришь. Вне зависимости от того, когда она была написана и на какой текст. Если музыка не оправдывает какие-либо преступления против человечества, то она имеет право на существование. Мы не можем больше бросаться людьми исходя из их идеологической принадлежности. Для той культуры, из которой мы все родом (и как раз в этом случае я НЕ имею в виду СССР!), настают совсем непростые времена. Социум все более активно обволакивает людей слизистой оболочкой «комфорта» и «простых и удобных решений». Мне кажется, что этому надо противостоять всеми силами. И дело не в том, больше или меньше мы будем играть новой музыки, больше или меньше производить нового театра или литературы, а в том, будет ли живой диалог между теми, кто это искусство производит, и теми, кто его воспринимает. Или будет просто мертвецкое поглощение продуктов искусства и такое же конвейерное их производство. И уже не важно, с каким знаком. Для меня это и есть опустошение изнутри самой цели искусства.

-

28 августаОткрывается Венецианский кинофестиваль

-

27 августаНа конкурсе Operalia победила российская певица Романом Геббельса заинтересовалась московская прокуратура «Ляписы» записали первый альбом на белорусском Московские музеи останутся бесплатными для студентов The Offspring проедут по девяти городам России

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials