Смерть в лимбе

Политический беженец ПЕТЯ КОСОВО дважды проходил ситуацию, в которой оказался Александр Долматов. И он понимает неизбежность и логику его выбора

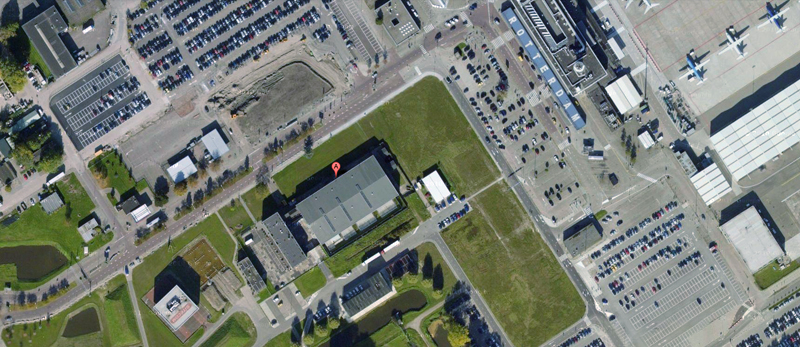

Депортационный центр, Роттердам

Почему не нужно верить Марку Вейнхаардену?

Ночью 16 января мне позвонил Денис Солопов и сказал, что пропал ракетчик. Что его ищет мать, сотовый не отвечает — а ему как раз должен был прийти ответ из иммиграционки. В моем мозгу сразу возникла картина событий: получил отказ, по какой-то причине был задержан, помещен в один из депортационных лагерей. Но в какой? Контактов адвоката у нас не было, полиция на подобные вопросы нам отвечать не стала бы — единственной возможностью оставалось пытаться разузнать через наших знакомых в антифашистских НКО. На том и порешили.

Денис сразу активно включился в дела Долматова, когда тот только приехал. Через общих знакомых нашлись контакты, они встретились. Денис мне потом рассказал, что встретил «очень прошаренного», расторопного, хваткого человека — как мы уважаем. Старый нацбол, активист, однажды даже сидел в Бутырке под следствием — умный, организованный советский интеллигент. Грамотно уехал: не жил по прописке, следил за квартирой, оформил визу заранее — даже подучил голландский язык по самоучителю. Его кейc казался стопроцентным: в России на него сразу открыли дело по хтонической статье «измена Родине», весь скандал доступен в СМИ — а главное, по социальным параметрам конструктору крылатых ракет уж точно должны были выдать хоть какой-нибудь вид на жительство. Ведь, как известно, политическое убежище категории «А» (собственно, политическое убежище по Женевской конвенции) ограничено в каждой стране ежегодными квотами. Вместо него просителям выдают так называемую субсидиарную протекцию — и она как раз зависит напрямую от того, считает ли миграционная служба вас социально перспективным для страны. Мы думали, что ракетостроитель получит в итоге вид на жительство именно таким образом.

Проблемой Долматова было то, что он никого не знал, не был частью местной активистской сцены — и еще, возможно, что он был взрослым и все хотел делать по правилам. Он поселился в лагере беженцев, в который его направили, заключил договор с бесплатным адвокатом, которого ему порекомендовала иммиграционка, устроился волонтером в какую-то социальную службу — просто жил по предписанному порядку в ожидании решения. Он был, вероятно, уверен в конечном исходе своего дела, а уж что времени у него было навалом — так это точно.

С юридической стороны убежищный процесс — совершенная рутина. Подаешь документы, первое интервью, второе интервью, отказ, апелляция, суд возвращает дело на второе рассмотрение в иммиграционное ведомство, наконец, окончательное решение. Все это тянется годами, а главное, ты практически никак не можешь повлиять на ход этого процесса. В соответствии с правилами предоставления убежища проситель имеет право не приводить вообще никаких доказательств преследований со стороны властей, кроме устной истории, — он имеет право даже не представлять свое удостоверение личности. Большинство беженцев поступает именно таким образом, предпочитая показывать шрамы, полученные во время пыток или боевых действий, — тем более ко всякого рода бумагам миграционные службы относятся с пренебрежением. Вспоминается случай, когда я получил по почте один очень важный документ для моего иммиграционного дела в Финляндии и обнаружил, что он сильно помят — будто сельдь заворачивали. Я показал его своему иммиграционному адвокату и украдкой справился, не будет ли неприлично посылать в министерство бумагу в таком состоянии.

«О нет, нет! — воскликнула она. — Не волнуйтесь, это даже хорошо, очень хорошо!»

«Что ж в этом хорошего?» — удивился я.

«Ну как вы не понимаете — смятость документа подтверждает его достоверность!»

«Погодите — на нем же печати, телефоны, подписи — они что, не подтверждают?»

«Нет, от них проку нет — их же нельзя проверить. Убежищные дела совершенно секретны — министерство не имеет права связываться ни с какими организациями на этот счет».

С тех пор я пообещал ей нещадно сминать все свои документы.

Как видите, роль адвоката в убежищном процессе тоже достаточно формальна. В действительности за весь процесс он должен произвести лишь одну ответственную операцию — получив извещение об отказе вам в убежище, он должен в течение 14 дней послать ответное извещение об апелляции и передать все материалы в суд. Это, впрочем, обычно делает его секретарь — эти формы построены по шаблонам и знакомы всем участникам годами. Стоит понимать, что работа с беженцами для такого адвоката — это в первую очередь легкий заработок, возможность за почасовую оплату от государства не делать практически ничего и ничем не рисковать. Его клиенты — бесправные люди, у которых отобрали паспорта, если они у них были. Проиграй он их дело — их просто депортируют домой, он их больше никогда не увидит — его репутации такой проигрыш никак не повредит. Мне известно несколько примеров в Финляндии, когда адвокат попросту забывал подать вовремя апелляцию — безымянный житель Сомали в таком случае уезжает домой, а жизнь продолжается.

Работа с беженцами для такого адвоката — это в первую очередь легкий заработок.

В соответствии с установками министерства у соискателя есть право на определенное количество бесплатных консультаций со своим адвокатом. Марк Вейнхаарден, любимец российских СМИ, провел за все время семь таких плановых консультаций с Долматовым — последняя была в ноябре прошлого года, та самая, во время которой чуткий голландец глубоко проникся его скрытой тревогой. Это не помешало им, впрочем, обговорить детали будущего судебного разбирательства в случае отказа и расстаться в настолько благодушном настроении, что ни тот, ни другой больше уже не беспокоили друг друга.

Впрочем, им и не нужно было это делать. По стандартному договору об услугах иммиграционного адвоката, конечной целью его работы является предоставление соискателю статуса политического беженца — сколько бы ни тянулось дело. То есть если соискатель по какой-то причине хочет вернуться на родину, хочет, чтобы ему НЕ предоставляли убежище, чтобы адвокат НЕ подавал апелляцию в случае отказа, — он должен расторгнуть с ним текущий договор или хотя бы оповестить его об этом. Депортация некоторым образом противоречит получению статуса беженца. Поэтому, если договор не расторгнут, получив извещение об отказе, адвокат может и должен выслать в суд апелляцию немедленно.

Это очевидно, это базис всей процедуры, где — да, действительно — многие соискатели не умеют читать и писать. Так всегда делают все иммиграционные адвокаты и их секретари, за исключением тех случаев, когда они забывают это сделать. Ах да, еще тех, когда они начинают подозревать вмешательство иностранных спецслужб — что, опять же, вовсе не мотивирует их позвонить или, чего доброго, просто съездить в беженский лагерь и удостовериться, все ли в порядке.

Марк Вейнхаарден продолжает говорить, что он медлил отправлять апелляцию, потому что Долматов не выходил с ним на связь, — но ни один из голландских адвокатов, с которыми разговаривал Денис за последние дни, не смог понять, зачем Долматов должен был это делать. Не существует формы или документа, для отправки которых в суд нужны были бы подпись или одобрение Александра, — особенно если учесть риск пропустить сроки подачи апелляции. Если бы такие документы даже и появились, их всегда можно было бы дослать в суд позже — в Голландии иммиграционные тяжбы длятся не менее полугода. Это все так очевидно, так просто — и тем не менее и в России, и в Голландии продолжают показывать трясущиеся руки лысоватого человека в зеленом пиджаке, рассказывающего всему миру о силе русского психотронного оружия.

И действительно, так и будет — его уловки с целью выгородить себя в результате выгодны всем. Российским властям они помогут еще раз продемонстрировать, что Гиви Таргамадзе нанял за 30 тысяч толпу больных маниакально-депрессивным психозом. Многие правозащитники будут рады иметь еще одно таинственное убийство с почерком «кровавой гэбни». Послу Нидерландов не придется извиняться за тот пиздец, который он произнес в первый день, «ознакомившись с предсмертным письмом». А главное, психиатрическая версия поможет выйти сухими из воды настоящим виновникам смерти Александра — голландской службе «репатриации и депортации» — вместе со всеми другими службами «репатриации и депортации» по всему миру.

Ворота депортационного центра, Роттердам

Два раза, когда мне повезло

Есть мнение, что в ХХ веке человечество совершило самые свои страшные злодеяния над людьми, попавшими в лакуны правового поля. Может так случиться, что некая масса людей по какой-то причине перестает быть полноценным объектом законов и регуляций. Они сами по себе и не плохи, и не хороши — но организм общества, однажды получив о них противоречивые директивы, перестает понимать, что с ними делать, и начинает воспринимать их как инородное тело — врага, паразита или добычу. Повинуясь безжалостным юнгианским волнам бессознательного, окружающие один за другим внезапно начинают понимать, что с этими людьми можно делать все что угодно. Мальчик кидает камень, женщина задирает юбку, мужчина бьет в морду — и все как с катушек слетают: можно все! Это действительно великое искушение, ему практически невозможно противостоять.

Уже на этой неделе мы узнаем, как именно Долматова доставили в депортник, кто подписал ему отказ в пользовании телефоном, кто не дал связаться с родными и адвокатом, кто запретил переводить его в больницу. Все это тщательно документируется, и мы узнаем это на днях. Но мне не нужно знать их имена, чтобы представить себе этих ублюдков, сотрудников частного охранного агентства вроде Securitas, чувствующих себя чертовыми полковниками Курцами, королями тропиков. За прошедшие два года я побывал в депортационных тюрьмах дважды: первый раз в качестве нелегала, второй — в качестве преступника. Оба раза это была вопиющая ошибка властей, оба раза меня начинали оформлять на «ускоренную» депортацию, оба раза мне дико повезло.

Дело в том, что, попав в руки депортационных властей, ты перестаешь иметь права. Если ты был соискателем на беженство, у тебя и так их практически не было — теперь же у тебя нет вообще ничего. Ты не гражданин, не резидент, не турист, не нелегальный эмигрант даже — ты находишься в этакой duty free международной зоне: по лингвистической иронии, вам здесь действительно больше ничего не должны.

Ваши юридические права заканчиваются. В Польше мне была предоставлена в качестве адвоката на суде по мере пресечения какая-то старуха, которая в ключевой момент вдруг оказалась всего лишь переводчиком. Судья, в лучших российских традициях, поставил свою подпись под обвинительным заключением, и я загремел за 10 минут. В Испании у меня был настоящий адвокат — когда я показал ему свою карточку беженца ЕС, он сказал, что не читает по-английски, не знает, что это такое, что он уже все подписал и советует мне без разговоров сделать то же самое. Я устроил театр одного актера, собрался офицерский кворум, и в какой-то момент я внезапно понял, что они действительно не притворяются, а искренне не знают о существовании Женевской конвенции и о политическом убежище как орудии противодействия Интерполу. Я успокоил себя тем, что федеральный судья Национального суда в Мадриде будет более осведомлен — но на следующий день я был свидетелем того, что и он ничего об этом не знает. Он, не глядя, подписал мне содержание под стражей и экстрадицию — меня снова заковали в наручники и отправили в тюрьму. Нужно ли говорить, что официальный юрист тюрьмы, к которой я с трудом прорвался в тот же день, также ничего не знала о замечательных эффектах политического убежища.

Вы, возможно, хотите узнать какие-нибудь детали из области эксплойтейшен о том, как мы проводили время вне правового поля? Как сказать, ничего нового вы не услышите — это обычные тюрьмы общего режима, только очень грязные. Всем бывалым известно, что криминальные остроги в ЕС намного лучше, чем депортационные лагеря. Ведь преступники — полноценные объекты правоприменения, части большого организма общества, относительно которых есть устав и регламент. А в депортационных лагерях сидят те, кто ничего не сделал — ни плохого, ни хорошего, выражаясь на языке юридической кармы. Это лимб — а там, как известно, довольно грязно.

Проект депортационного центра «Аэропорт», Роттердам

О чем стоит упомянуть, так это о том, что в лимбе нет сроков. Твое дело о выдворении может занимать от 11 месяцев до одного дня — все это зависит исключительно от непредсказуемых махинаций сотрудников службы по «репатриации». В Польше, к примеру, было очевидно, что людей, уже готовых к депортации, держат в лагере дополнительное время, чтобы не простаивали койки. От заполненности, видимо, как-то зависело финансирование — чудесным образом человек всегда отправлялся на депортацию именно тогда, когда поступали новые задержанные. Другого выхода, кроме как на депортацию, из лагеря я за все месяцы так и не наблюдал.

В обоих случах меня спасли удача и помощь друзей. В Польше мне удалось умолить единственного из англоязычных офицеров позвонить на немецкий погранпост, находившийся неподалеку, где за считанные секунды подтвердили мой статус (на польском участке нужной мне компьютерной базой просто не пользовались). В Испании я упал на колени перед сердобольной переводчицей, и она позвонила моим друзьям в Финляндию — я вышел довольно скоро. Но если представить, что меня бы оформляли на депортацию по действительно срочной процедуре, — я, разумеется, не успел бы сделать ни того, ни другого.

Александра, видимо, начали оформлять по действительно срочной процедуре. Кроме того, ему почему-то не удается позвонить — скорее всего ему попросту отказывают (в депортационных лагерях не действуют нормы обычных тюрем, наличие права на звонок во многом зависит от милости администрации). Могу представить этот диалог:

«Я должен позвонить адвокату!»

«Этот человек больше не ваш адвокат, ваше дело завершено, вы возвращаетесь на родину».

«Разрешите мне позвонить родным и близким!»

«Сегодня не положено, ваша заявка должна быть официально оформлена через администрацию и одобрена — впрочем, вам по закону и не полагается звонков, вы — гражданин другой страны».

Что-то в этом духе. Инженер пытается вырваться из этого капкана, симулирует самоубийство, попытку за попыткой, — чтобы его перевели в госпиталь, там можно упросить сестер дать позвонить. В Польше это бы даже, возможно, сработало — в нашем лагере ходили легенды о самоубийцах, которым посчастливилось сбежать из лазарета. Но он в Голландии — вместо госпиталя служба репатриации ускоряет процесс его выдворения: у них и так уже было достаточно «инцидентов» такого рода, кажется, теперь у них ввели директиву отправлять суицидников немедленно. Долматова переводят в депортник Роттердамского аэропорта и закрывают в одиночке. В Нидерландах довольно много «закрытых лагерей содержания», и только один — в аэропорту. Это последняя остановка перед наручниками и внезапным ночным рейсом, как это обычно бывает, — Александр это все прекрасно осознает. Теперь его могут накачать снотворным, связать, оглушить — допускать такое неприемлемо.

Если все представляется мне верно, это был шах и мат. Ошибка адвоката, рутинные нарушения прав человека в депортационном лагере — я могу легко себе представить каждый из этих этапов, потому что сам проходил через них. Точно так же я легко могу себе представить, как я бы не выбрался из подобной ситуации, повернись моя судьба чуть-чуть иначе — буквально совсем чуть-чуть. Как бы я не смог выбраться из лимба — и отправился бы в «Домодедово». Мне становится страшно — это похоже на кошмарный сон, который преследовал меня два года назад. Будто я бегу по какому-то международному аэропорту — пересадка в Турции, допустим, — и внезапно понимаю, что не вовремя прошел паспортный контроль, что моя следующая виза еще не началась, а предыдущая уже аннулирована. Я в панике бегу по стеклянным холлам, сбиваю прохожих, мечусь у табло, но уже знаю, что все это впустую — согласно международным соглашениям, я должен теперь неминуемо быть доставлен в страну, выдавшую мне мой паспорт. Вот уже ко мне приближается девушка-администратор, с ней двое охранников, я бегу от них сквозь толпу, просыпаюсь — так повторялось много раз. Я легко представляю себе иммиграционную ситуацию, из которой нет выхода.

Мы не должны оскорблять человека и его последний политический акт — отказ быть позорно судимым, отказ сидеть в тюрьме 20 лет за измену, отказ быть посмешищем на шапито госканалов, отказ подписывать показания против друзей, отказ быть побежденным кучкой неучей, которые и о ракетах-то ничего не знают. Я думаю, что у этого человека не было выбора действительно, и, возможно, я сделал бы точно так же.

-

18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials