Хито Штейерль: «Мы живем среди фрагментов мертвого кино»

Художница и кинорежиссер Хито Штейерль побеседовала с АНДРЕЕМ ШЕНТАЛЕМ об образах-изгоях, повсеместности кино и веселье

Хито Штейерль — создатель фильмов и автор многочисленных текстов, посвященных современному искусству, политике, кино и циркуляции новых медиа. Она живет в Берлине, где преподает в Берлинском университете искусств. Осенью прошлого года она выпустила сборник эссе The Wretched of the Screen. Самые последние ее выставки проходили в Институте искусств Чикаго и пространстве e-flux (Нью-Йорк). АНДРЕЙ ШЕНТАЛЬ встретился с известным автором после ее лекции-перформанса «Я видела сон», проходившей в берлинском Доме культур мира в рамках конгресса Former West. В одном из кафе в районе Кройцберг они обсудили les misérables — изгоев современного дигитального мира, о которых Хито Штейерль пишет в своем последнем сборнике «Изгои земли».

Хито Штейерль

— Вы называете себя создательницей фильмов и писательницей. Как эти два направления соотносятся друг с другом?

— Я стараюсь особенно не думать об этих отношениях. Если говорить в общем, я хочу, чтобы создание фильмов и написание текстов находились как можно дальше друг от друга. Потому что я не хочу писать о своих фильмах и не хочу иллюстрировать свои тексты. Конечно, многие аспекты полностью накладываются или влияют друг на друга. Очень часто сам процесс создания фильма напоминает лабораторию, где ты сталкиваешься с проблемами, вопросами или техническими неудачами. Очень часто я стараюсь отразить это в своих текстах. Они основаны на практике и на рефлексии, но не говорят ни о том, ни о другом.

— Если посмотреть на это в более широком контексте, то с появлением концептуализма теория и практика искусства постоянно сближаются друг c другом и периодически пересекаются. Что вы думаете о так называемой эстетизации дискурса и теоретизации искусства?

— Теоретизация искусства — да, она очевидна. Этот процесс начался намного раньше 1960-х. Как минимум с начала XX века можно видеть сильное проникновение различных теорий внутрь искусства. Меня всегда занимало, почему же теория, напротив, сопротивлялась и продолжает сопротивляться всему, кроме самой себя. Почему так вышло, что теория, которая призвана рефлексировать относительно производства искусства и образов, едва ли когда-либо рефлексировала свои собственные формы презентации и исполнения.

Может, мы — сомнительная ссылка для торрента, ведущая на онлайн-порномагазин?

— Многие проекты — например, публикации или конгрессы, которые организует платформа BAK, университет MaHKU или образовательные проекты Антона Видокля — вполне самокритичны и саморефлексивны. Они, в частности, апеллируют к процессу «раз-учения», то есть переосмыслению того, что уже было заучено и принято на веру.

— Но если пойти на академическую конференцию по истории искусства или киноведению… Каждый претендует на то, чтобы быть Платоном! Затем Жижек завязывает со своим «Де Ниро на риталине», и все думают, что это круто.

— Да, видимо, я давно не был на традиционной конференции по искусству. Но я решил спросить еще и потому, что вижу ваши тексты как некие коллажи, собранные из различных мнений и идей. Вы вырезаете чужие теории, накладываете их друг на друга, сталкиваете, противопоставляете, переворачиваете, в результате чего образуются смысловые парадоксы, которые приводят к весьма неожиданным выводам и предлагают свежие интерпретации известных положений. Мне этот подход почему-то напомнил некоторые работы Ханны Хёх.

— Да, несомненно. Я исхожу из традиции монтажа, а это другая форма коллажа во времени.

Hannah Hoch, Cut with the Kitchen Knife through the Beer-Belly of the Weimar Republic, 1919, collage of pasted papers

— Это способ избежать академичности?

— Я бросила учебу в старших классах, и когда я поступила в киношколу, на меня смотрели сверху вниз, потому что я не знала, кто такой Деррида. В основном в своей писательской и кинематографической практике я стараюсь использовать общепонятные, доступные материалы, даже если я и не слишком последовательна в этом. Это очень важно для меня — делать вещи таким образом, чтобы они могли быть доступны людям, которые не являются академиками и не привязаны к какому-то определенному локальному, национальному дискурсу или традиции.

— Мне очень нравится, что вы можете цитировать Джорджа Майкла, Дэвида Боуи, Леди Гагу или Сьюзан Бойл наравне с Вальтером Беньямином, Жоржем Диди-Юберманом, Лео Берсани и далее по списку. Русские авторы почему-то всегда боятся этого… Может быть, это неправильный подход — обобщать, но когда я попытался посмотреть на ваши тексты в целом, я пришел к выводу, что ваш главный интерес — это маргинальное. А после вашего последнего перформанса «Я видела сон», где вы включали кавер одноименной песни, исполненный Сьюзан Бойл, я бы назвал вас защитницей les misérables, отверженных. Маргинальное — это тема, которая меня тоже очень интересует. Мои тексты и видео в той или иной степени посвящены этой проблематике. Мне кажется, это происходит, потому что я чувствую, что не могу до конца вписать себя в определенный дискурс или сообщество. А как вы думаете сами, почему вам это интересно?

— Мне кажется, это само пришло ко мне. Это не то, что можно выбирать. Это твоя точка зрения, с которой ты смотришь мир. Дигитальные «проклятьем заклейменные» (в названии сборника эссе Хито Штейерль The Wretched of the Screen обыгрывается строчка из «Интернационала» на английском: the Wretched of the Earth, «проклятьем заклейменные». — А.Ш.) — это люди, изображения, сгустки информации, которые даже не пролетарии, а «отбросы общества», «сброд» и скитальцы, не привязанные к конкретному месту.

Сьюзан Бойл исполняет песню «Я видела сон» на конкурсе Got Talent

— В одном из своих текстов в журнале October вы говорите о будущем коммуникации и, в частности, о том, что один из таких отбросов, «дигитальный постанглийский язык», одновременно деградированный и аффективный, в будущем станет неким наднациональным языком глобализированного мира. Многие теоретики писали о том, как родной язык формирует сознание его носителей. Как, по вашему мнению, изменятся люди, если этот постанглийский утвердится в качестве lingua franca?

— Он уже изменил сознание. Это уже можно заметить в людях. Это дает им возможность общаться и выражать свои идеи или, скорее, недопонимать друг друга. Я в основном говорю с людьми, для которых английский не является родным языком. Это действительно очень хороший опыт — быть отчужденным в языке и бороться за то, чтобы сконструировать высказывание за пределами «здравого смысла» и избитых фраз, потому как смысл денатурализуется и больше не может приниматься на веру. В половине случаев ты едва ли знаешь, что говоришь. Это очень поучительно! Ты уступаешь языку не его смысл, но ритм, тональность, модуляции — и импровизируешь. Каждый должен пройти через это. Большинство людей, которые используют английский скучным и лишенным воображения образом, — это сами носители языка. Это снижает уровень общения. Конечно, с другой стороны, возникают вопросы: почему английский, почему колониальное доминирование одного языка над другими, почему мы наделяем такой властью носителей языка? Использование постанглийского находится в этой противоречивой позиции, и выход из нее — развивать английский дальше так, чтобы никто не смог овладеть им в большей мере, чем кто-либо другой. Надеюсь, он станет чем-то совсем иным. Это уже происходит.

— Как не-носитель английского языка, проживающий в данный момент на родине английского языка, подписываюсь под каждым словом. А что касается самого сознания?

— Наш мозг может приспособиться к интернет-браузеру. Давайте надеяться, что он — это Tor (программа, позволяющая анонимное сетевое соединение. — А.Ш.) или любая форма новостной ленты, постоянно прерываемой, отвлекаемой, фрагментированной. Существует старая песня группы Yes, в которой поется: «Я — это камера». Так что, может быть, мы — это After-Effects (программа, используемая для постпродакшена. — А.Ш.)? Может, мы — сомнительная ссылка для торрента, ведущая на онлайн-порномагазин? С другой стороны, эта ситуация, несомненно, дает вам две рамки для понимания слова… то есть мира Слова тоже, на самом деле (Хито обыгрывает оговорку world и word. — А.Ш.). Это уже лучше, чем иметь один смысл, который тебе навязан: ты можешь видеть вещи как минимум с двух точек зрения или, скорее, через дешевый фотошоповский эффект «калейдоскопа».

Обложка сингла группы The Buggles (Yes) «I am a camera»

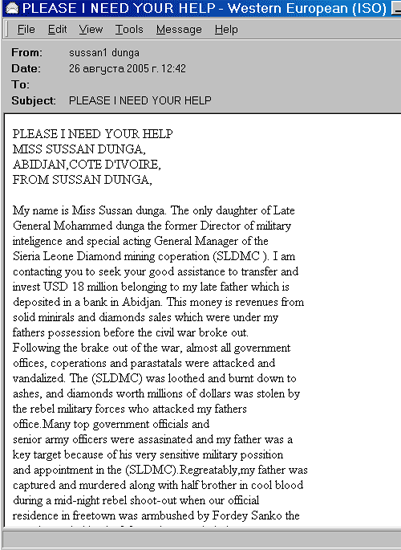

— Кстати, что касается колониального доминирования: в том же тексте «Эпистолярные аффекты и романтический скам: письмо от незнакомки» вы говорите, что так называемые нигерийские письма, или скам, — это что-то вроде африканской постколониальной мести белому миру. Хотелось быть спросить: до какой степени вы серьезны?

— Я не эксперт в этой области. Я действительно постаралась прочесть все академические тексты, которые посвящены этой проблеме. Их не так много, но есть один текст, который очень интересен. Он написан Эндрю Эптером, который попытался проанализировать эти феномены в контексте нигерийской экономики и нефтяного бума 1980-х годов. Там есть цитаты скамеров, оскорбляющих своих жертв; их также можно найти в сети. Когда мошенничество всплывает на поверхность, некоторые скамеры реагируют агрессивно, обвиняя своих жертв в белом колониализме. Например, парень из Ганы или Нигерии представляет себя белому западному парню в виде русской девушки, заставляя его в нее влюбиться и перевести щедрое количество денег через «Вестерн Юнион». Когда объект жульничества осознает это, то он оскорбляется из-за того, что он как бы становится колониальным вонючим господином и притеснителем рабов. Вау! Это очень сложно. Я не знаю, насколько это правда, но это факт, который очень трудно проверить за пределами цифровых дисплеев. Но в какой-то мере это может быть очень современным способом перевода реального экономического напряжения и колониальной истории во что-то столь маловероятное, как романтический интернет-скам.

Пример так называемых «нигерийских писем»

— Куратор Кейко Сеи недавно рассказывала о другом «напряжении» — феномене пиратства, который распространен не только в Южной Азии, но и в России. Здесь можно купить DVD с тридцатью голливудскими фильмами. Мне кажется, производство таких мультиплей — оригинальный способ частичного неучастия в западной экономике.

— Да, но в случае Китая это намного сложнее, потому что государство в той или иной степени открыто поддерживает пиратство. Оно никак не вмешивается в пиратскую экономику. Там также разыгрывается и негласная культурная война. На самом деле я писала текст про китайские DVD, а также про язык на задней стороне обложки. Этот язык замечателен и может много рассказать о технологиях, развлечениях, переводе и глобальной политике. Я называю его Spamsoc — это то, как авторасшифровщик переводит испанский для этих обложек.

— Но в отличие от жителей Африки эти страны не получают никаких денег от Запада, они просто экономят на покупке лицензий. Когда я спрашивал Кейко Сеи насчет пиратства, она сказала, что рассматривает эти копии в совершенно другом ключе, скорее как субверсию западного логоцентризма. В этом контексте мне вспоминается ваша идея, что быть объектом, копией, изображением лучше, чем быть субъектом. В чем различие между этими двумя регистрами существования: быть объектом и быть субъектом?

Катки, уничтожающие конфискованные порно и пиратские DVD в Сиани, Китай

— Традиционная идея субъекта заключается в том, что он является повелителем мира: субъективность буржуазного просвещения, обособленная от мира и способная судить о феноменах. Это варварски сокращенная традиционная идея субъекта. Но субъект — это также что-то, всегда субъективированное и определенное отношениями порабощения (subjection), а не субъективации (subjectification). Любой субъект всегда находится в таком напряжении. Но, мне кажется, в контексте глобализации/дигитализации/возникновения постфордистских способов труда постоянное порабощение и производство себя в качестве субъекта сильнее, чем когда бы то ни было. Чтобы становиться субъектом, ты должен безостановочно потреблять, конструировать свою субъективность через социальные меда и т.д. Производить себя как субъекта — это работа в полную смену. Одновременно с этим столь многие эмансипаторные движения всегда выступали за позицию субъекта. Каждый хотел быть субъектом. Это разумно, и на это есть причины. С другой стороны, просто отбросить попытки стать субъектом и постараться объединиться с другими участниками социальной сферы — такими, как неодушевленные объекты, процессы производства или протоколы данных, — кажется на данный момент очень интересным. Я просто повторяю то, что уже говорилось начиная с 1920-х годов. Моим изначальным стимулом были тексты Вальтера Беньямина о мимесисе и подобии. Конечно, в последние несколько десятилетий многие люди начали думать об объектах и свойственных им силах. Я просто стараюсь наложить эту практику и также попытаться найти разные пути выстраивания отношений с миром, вместо того чтобы просто становиться субъектом.

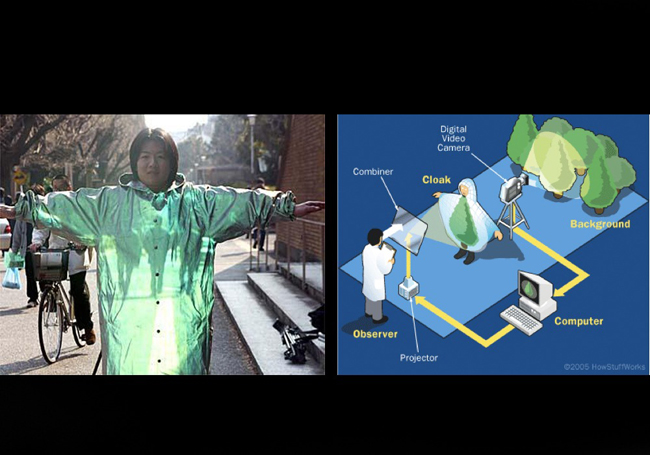

Костюм-невидимка

— Но тут могут возникнуть тупиковые ситуации — такие, как объективация или объектность, к чему, в частности, пришло искусство модернизма.

— Да, определенно, я полностью согласна. Но фетишизация искусства также распространяется на язык, процессы, перформанс или идеи постконцептуального искусства. Объект для меня — не просто трехмерная вещь, он также может быть набором данных. Главное, что это не одушевленное существо с буржуазной субъективностью.

— На протяжении последних нескольких десятилетий многие теоретики кино и медиа, от Фридриха Киттлера до Льва Мановича, выдвигали мысль, что кино в той или иной мере является идеей, которая перерождается в различных изобретениях человечества, например, в автомате. Каково сегодняшнее воплощение этого Geist или eidos кино?

— Несмотря на то что с наступлением современного экономического кризиса ситуация немного меняется и мейнстримовое кино становится все более интересным, традиционное двухмерное кино — это все же мертвое тело. Это двухмерное тело разбито на куски, разбросано по миру, оно мутирует и принимает различные формы. Его идея живет, но в виде чего-то другого — как масса объектов или процессов имитации. Она начинает новую жизнь в сетевом четырехмерном пространстве, которое включает в себя все предшествующие ему медиа. Это та же идея отношений между объектом и субъектом, которую я пыталась выразить до этого. В традиционном двухмерном кино существует субъект, который смотрит на то, что происходит в проекции, и это и есть объект его или ее рефлексии. Но сейчас мы живем среди фрагментов мертвого кино, так сказать. Оно взорвалось в четырехмерное пространство, которое сильно опосредовано интернетом и в котором все формы бывших двухмерных изображений частично реализуются в 3D. Мы встроены в посткино, полностью трансформировавшееся, мутировавшее в целые среды и проникшее в реальность настолько, что мы сейчас можем понимать мир посредством способов мышления самих медиа и изменять его при помощи компьютерной обработки.

Кадр из фильма «Видеодром» (1982) Дэвида Кроненберга

— Насколько я помню, вы также говорили на одной из своих лекций, что посткино может быть сжато до размера секундного клипа.

— Кино взорвалось, разлетевшись осколками и маленькими файлами повсюду — онлайн, офлайн. Старое тело кино полностью изранено, искалечено, испещрено шрамами. Но эти шрамы, с другой стороны, — те самые места, где обостряется политическое, экономическое и эстетическое напряжение. Оно в определенный момент взрывается через тело кино. Это, по сути, то место, где социальные силы становятся видимыми именно в связи с фрагментацией кинематографа.

— Кстати, мне тут вспомнилось, как Де Ниро на риталине, говоря об «онтологической незавершенности» нашего мира, сравнил реальность с компьютерной игрой, где нельзя попасть в некоторые места, потому что они попросту не были созданы… А вы считаете, что весь мир теперь — кино?

— Этот объект тоже посткинематографический (показывает на стол). Он был отфотошоплен, а не сконструирован. Производство этого стола было скоординировано где-то онлайн. Оно состоит из различных кусочков, собранных как на монтажном столе. Процессы компьютерной обработки, производства, дизайна и размышления о кино вмонтированы во все эти объекты.

— А что происходит с радикальным и эмансипационным потенциалом кино?

— Он существует всегда. Сегодня он обрел новые формы. Давайте вспомним восстания в Северной Африке, в арабском мире, Индии, Южной Европе, даже в таких совершенно неожиданных местах, как Великобритания или Америка. Все эти видео были сняты на телефоны и загружены в интернет, чтобы сформировать новые образования, коллективные чувства, или даже для чего-то совершенно иного. Они изменили конфигурацию нашего понимания того, что могут сделать технологические сети. Всегда будут возникать новые формы, в которых будет проявляться желание эмансипации.

— Но это также может привести к виртуализации протестного движения и так называемому кликтивизму.

— Ох, об этом можно написать целую работу.

Хито в одном из своих ранних фильмов

— В России были распространены видео, документирующие фальсификации избирательных бюллетеней, правда, многие оспаривали их достоверность. В своем фильме «Ноябрь» вы как раз говорите о вымысле и факте, о том, как легко один мутирует в другой. Вы, наверное, знаете, что в советское время кадры из «Октября» Эйзенштейна, к которому вы отсылаете названием работы, использовались как иллюстрации к учебникам по истории. История со сценой в «Броненосце “Потемкин”», где солдат накрывают брезентом, была еще более загадочной: вроде как ее придумал сам режиссер, но один из участников событий хотел отсудить ее у Эйзенштейна, а в итоге она обрела форму исторического факта в одной из американских книг о русской революции. А как функционируют фикции сейчас?

— Мне кажется, все работает таким же образом. Мы привыкли верить, что фикция — это рефлексия о чем-то, что случилось в реальности, но было потом преувеличено и приукрашено. Однако сейчас мы видим кругом, что выдумка и вымысел становятся реальностью. Фикции — как архитектурные светокопии для создания реальности, потому что люди могут имитировать фикции, и потом они пробуют повторить, прожить или осуществить их, но они их неправильно понимают, и вся история повторяется по новой. Этим я была увлечена начиная с «Ноября», когда эта мысль пришла мне на ум. В конце фильма есть анекдот о том, как немецкие военные того времени рассказывают, как они имитировали художественные фильмы Коста-Гавраса. Они использовали его как пособие для секретной деятельности. Но что касается сегодняшнего момента, интересно, как далеко мы зашли в этом деле: у нас так много фикций и изображений, которые уже реализовали себя в мире и которые по сути живут на свалке. Они как списанный самолет в пустыне (Хито намекает на свой фильм «В свободном падении». — А.Ш.). Мы живем на свалке фикций, потерпевших крушение.

Производить себя как субъекта — это работа в полную смену.

— А что касается идеологической составляющей этих фикций?

— Конечно, существует идеологическая сила, стоящая за многими фикциями. Они производятся, чтобы создать определенную реальность. Один из наиболее известных примеров — это фикция существования оружия массового уничтожения в Ираке, которая была реализована в виде военной интервенции. Можно легко размножать такие примеры. Но в процессе перевода их в реальность часто случается так, что все идет наперекосяк. Глитч может отклонить нарратив в противоположную сторону или хотя бы сделать так, чтобы тот слажал. Иногда полученный идеологический эффект может отличаться от задуманного, переворачивается вверх ногами. За этим интересно наблюдать.

— В своем тексте «Политика искусства: современное искусство и переход к постдемократии» вы говорите, что настоящее политическое искусство создается политически, то есть оно осознает и ответственно подходит к процессу производства и распространения. Как вы решаете эту проблему, выставляя свои собственные работы на различных выставках?

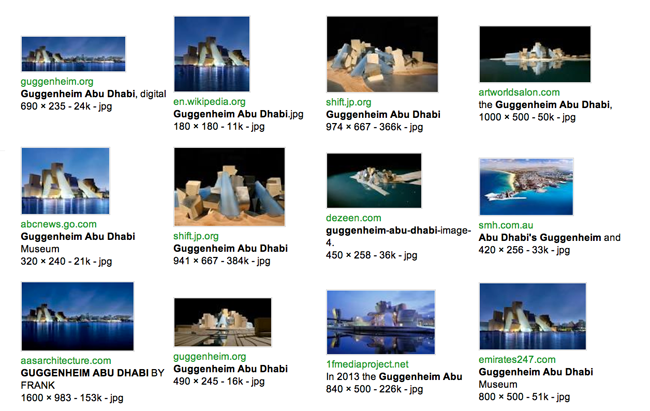

— Это очень сложный вопрос. Многие вещи, о которых я написала в том тексте, я не смогла бы сказать, если бы не была глубоко встроена в эту систему. Мне нужны были эти опыты для того, чтобы суметь их выразить. Я уверена, другие люди могут делать по-другому. Может быть, я слишком глупая, но мне не кажется, что полное изъятие работ или уверения в невинности продуктивны, потому что я попросту не знаю, что происходит. Я не уверена, что я имею исчерпывающее представление о том, что на самом деле происходит и как. Но есть инициативы, которые я действительно поддерживаю. Например объединение Gulf Labor Group, которое пытается акцентировать внимание на строительстве Музея Гуггенхайма в Абу-Даби, — яркий пример, где все эти противоречия проявились в одном музейном здании. Это хорошая идея. Все эти инициативы, предполагающие поставить художественный труд на повестку дня, замечательны. Но опять-таки даже они могут быть перевернуты с ног на голову, когда становятся фетишизированными объектами для экспонирования в «белом кубе». Все зависит от контекста.

Интерфейс гугла, если ввести «Гуггенхайм Абу-Даби»

— А вы стали бы участвовать в биеннале, если бы знали, что она коррумпирована или нарушила определенные этические нормы?

— Возможно, большинство биеннале коррумпированы и нарушают этические нормы (смеется). Вопрос в том, где мы проводим разграничительную линию. Есть как минимум одна выставка, об участии в которой я действительно пожалела. Но я бы никогда не написала «Политику искусства» без участия в ней и множестве других опытов, где я была полностью вписана в коррумпированные системы. Я не невинна. Может быть, я чересчур оптимистична, но думаю, что с этими проблемами нужно бороться как изнутри, так и снаружи.

— Раз уж вы признали себя оптимисткой, я бы хотел задать вопрос об этом. Очень часто теоретики смотрят на роль медиа весьма пессимистично. Ваши тексты, напротив, напоминают манифесты, и вы обычно настроены положительно по отношению к тому, что описываете. Вы когда-нибудь жалели или разочаровывались в том, о чем написали?

— На протяжении моей жизни история левых движений движется от одного разочарования к другому. Бесконечная череда потерь! Быть разочарованной — состояние по умолчанию. Но если мы все равно должны быть постоянно разочарованы, мы можем и повеселиться! В противном случае это просто трата времени. Отчетливо видно, как новые медиа предадут любую искру своего эмансипационного потенциала в долгосрочной перспективе. Мы еще и умрем в долгосрочной перспективе. Но в промежутке, пока происходит движение, всегда существуют маленькие окна, которые открыты для определенных возможностей, и было бы очень глупо не использовать их по максимуму.

-

18 сентябряМайк Фиггис представит в Москве «Новое британское кино» В Петербурге готовится слияние оркестров Петербургская консерватория против объединения с Мариинкой Новую Голландию закрыли на ремонт РАН подает в суд на авторов клеветнического фильма Акцию «РокУзник» поддержал Юрий Шевчук

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials