Музыка сквозь скрип. Памяти Григория Померанца

МАРК ХАРИТОНОВ делится своими воспоминаниями об ушедшем философе

1.

Мы познакомились с Григорием Соломоновичем Померанцем в мае 1972 года у нашего общего друга, замечательного востоковеда Евгении Владимировны Завадской. Она показала Померанцу мою статью об иронии у Томаса Манна, только что опубликованную в журнале «Вопросы философии». Померанцу статья понравилась.

— Но ирония все-таки ограничивает, — заметил он. — На уровне религиозном проблемы иронии снимаются. Прорыв на этот уровень давался иногда Достоевскому. Томас Манн оставался больше в области культуры.

Соотнесенность с религиозным уровнем определяла его литературные оценки, отношение к разным областям жизни, философским системам. Померанц не принадлежал ни к одной конфессии, не придерживался никаких ритуалов, но я не знаю человека более религиозного, чем он. Религиозно было все его мироощущение.

В одной из недавних его статей я прочел: «Глубинное ядро одной религии ближе к глубинному ядру другой религии, чем к собственной поверхности». Прекрасно, не правда ли? А мне он еще много лет назад как-то сказал:

— Окна у людей могут быть разной формы: квадратные, прямоугольные, круглые. Но свет, который в них льется, для всех один.

2.

В упомянутой статье об иронии у Томаса Манна Померанца среди прочего заинтересовала мысль о том, что человек, ввязавшийся в политику, поневоле вынужден бывает расстаться с иронической позицией. Политика делает всех в каком-то смысле ограниченными, вынуждает принимать однозначные, поневоле упрощенные решения. Для творческого человека благо — разделавшись с политикой, вновь вернуться к иронии.

Как раз в те годы, когда я с ним сблизился, Григорий Соломонович отошел от активной диссидентской деятельности. Отчасти потому, что многое в этом движении оказалось ему чуждо, отчасти потому, что не чувствовал себя Дон Кихотом. «Политическая безнадежность освободила меня от политических задач, — писал он позднее. — Свобода от практической цели сделала семидесятые годы самыми плодотворными в моей жизни. Я писал “Сны земли”, писал о Достоевском и попытался довести до печатного станка теоретические наброски, начатые в 60-е годы с целью создать альтернативу официальной концепции всемирной истории».

Как-то я увидел на его столе письмо, пришедшее из Италии; адресовано оно было «профессору Померанцу». Никто за рубежом представить не мог, что обращаются они к рядовому библиографу без всякой ученой степени, не защитившему даже диссертации. В свое время Померанц написал их даже две: одну, еще незаконченную, изъяли при аресте и сожгли, другую защитить не дали. Так он до конца жизни без степени и обошелся. (Не знаю, удосужился ли какой-нибудь университет хотя бы запоздало присвоить ему ее honoris causa.)

Он в те годы работал библиографом в Фундаментальной библиотеке Института общественных наук. Мне случалось туда к нему заходить. Померанц реферировал поступавшие в библиотеку книги и статьи на разных языках, писал на них аннотации, давал мне копии. Эта малопрестижная работа открывала ему, однако, возможность знакомиться с мировой мыслью, наращивая незаурядную эрудицию.

3.

Я стал часто бывать у него, в небольшой двухкомнатной квартире на улице Новаторов, где они с женой Зинаидой Александровной Миркиной жили до недавнего времени. О том, что значила всю жизнь для Григория Соломоновича эта женщина, мне вряд ли написать лучше самого Померанца. Ее стихи воспроизводятся во многих его статьях и книгах, не просто подтверждая его мысли — у них общее мироощущение. Впрочем, то, что объединяет этих людей, можно назвать проще: любовью.

— Мы с Гришей живем уже много лет, и наша любовь не только не слабеет, но становится сильнее, — сказала мне однажды Зина (мы все трое с первых же дней знакомства стали называть друг друга по имени). — Те, кто сами этого не испытали, не поверят, что такое возможно.

Однажды я обнаружил, что телефонный аппарат они уносят в другую комнату и прячут там в ящик для белья.

— Вот почему я вечерами не мог к вам дозвониться, — сказал я.

— Да, вечерами мы слушаем музыку, — ответил Гриша. Утром они оба работали, днем ходили гулять в ближний лес.

4.

Мы жили в годы, когда время от времени возобновлялись разговоры о неизбежной, уже близящейся катастрофе. Померанц эти страхи не разделял.

— У меня есть чутье на большие расстояния. Конца в одной отдельно взятой стране не будет. Россия как-то выпутается. Проблема в том, что будет с человечеством в целом.

Он не принимал и утверждений, будто в наше время происходит разрушение личности.

— Личность разрушается всегда, — сказал он мне однажды, — она сохраняется и развивается, только если противостоять потоку. Даже в сравнительно спокойные времена она разрушается, если человек идет по течению.

Может быть, именно постоянная душевная напряженность, готовность идти против течения, преодолевая внешние обстоятельства, позволила этому человеку, отнюдь не блиставшему здоровьем, дожить до своего возраста.

«Я не хочу, чтобы моим друзьям непрерывно везло, — можно прочесть у него в «Записках гадкого утенка». — Дерево, выросшее под ветром и дождем, лучше оранжерейной пальмы. В нем больше внутреннего напряжения, жизни, красоты».

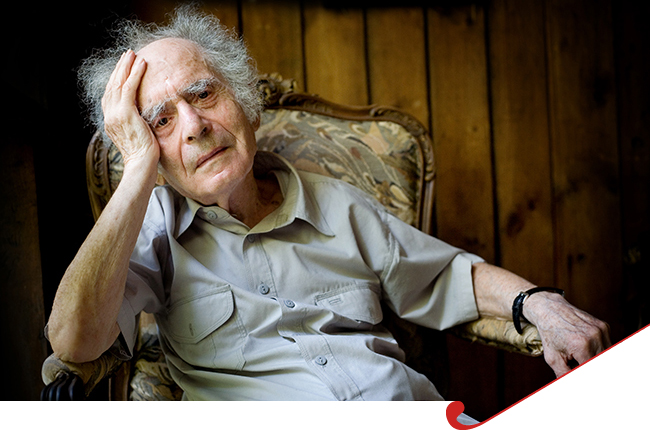

«Когда видишь Григория Соломоновича Померанца, — написал я в статье к его 90-летию, — слушаешь его тихую точную речь, не так просто себе представить, что этот узкоплечий, небольшого роста, на вид слабый человек провел на фронте всю войну, водил в атаку солдат, был ранен, а после войны прошел через сталинские лагеря, участвовал в правозащитном движении, не раз переживал угрозу нового ареста».

5.

До сравнительно недавнего времени Померанц ездил на велосипеде за продуктами в дачный магазин. Однажды, собираясь приехать ко мне и уточняя по телефону адрес, он спросил, можно ли от метро не ехать ко мне на автобусе, а идти пешком. Я был тронут: ему в тот год исполнилось 67 лет, и он поехал на другой конец города, чтобы продолжить начатый по телефону разговор о моем только что законченном романе «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича». Гриша был первым читателем этого романа, который тогда существовал только в рукописи, перепечатать рукопись взялся его сосед. Меня ободрил добрый отзыв Померанца, но запомнились и его оговорки. Ни один мой герой, по его словам, не нашел пути к «высокой жизни», которая возможна даже в наших условиях, даже в провинции. Он подтверждал это рассказами о своих многочисленных корреспондентах из разных городов и даже прочел мне большое, очень умное письмо одной несчастной и незаурядной женщины, которая в духовном одиночестве напряженно ищет чего-то, к чему-то пробивается.

Для него с Зиной очень много значило общение с разными людьми. Оба вели обширную переписку, много выступали. Однажды знакомая библиотекарша попросила меня помочь: у нее сорвалось чье-то назначенное выступление перед читателями. Я позвонил Померанцу — он с готовностью согласился выступить.

— Вы не любите публичные выступления? — спросил меня. — А для меня они очень важны.

С годами вокруг него и Зины сложилась своего рода община поклонников, слушателей, читателей, просто людей, которым нужны их совет, слово, поддержка. Выступления обоих записывались, записи эти, включая ответы на вопросы, издавались на деньги, собранные почитателями, на такие же пожертвования издавались и другие их книги. Тиражи были, конечно, небольшие.

— Мне телевидения не хватает, — услышал я от Померанца несколько лет назад. Сотрудники одного из каналов рассказали ему, что его 90-летие на телевидении было велено не отмечать. Довольно скоро, однако, отношение к нему и Зине изменилось, было отснято несколько программ с их участием. Автор одного из газетных откликов заметил, что после появления на экране таких людей, как Померанц, чувствуешь, насколько фальшивы там другие персоны. «Редкий случай подлинности», — писала газета. Это не то же самое, что гениальность. Гениальность дается от природы, подлинность нарабатывается жизнью.

6.

В мае прошлого года я прочел в одной из статей Померанца размышления о гедонизме Запада как об одной из примет его кризиса. Что-то для меня самого в этой теме оставалось неясно. Захотелось позвонить Григорию Соломоновичу, уточнить: как он определит различие между гедонизмом и счастьем?

Трубку взяла Зина, я задал вопрос сначала ей. Она ответила: счастье — это обращенность к другим, связь с другими, связь с миром. Я засомневался: когда молодые люди наслаждаются любовью, объяснишь ли им такими словами, что гедонизм — это еще не счастье?

— А и не надо объяснять, — ответила Зина. — Есть влюбленность, и есть любовь. Это надо чувствовать, знать. Вы не поверите, сколько мы получаем отзывов, какие письма нам пишут. На недавний мой вечер специально приехали люди из других городов.

— Мне телевидения не хватает, — услышал я от Померанца несколько лет назад.

На этом вечере, в апреле, за месяц до нашего разговора, я был, Померанц мне позвонил, позвал. Зинаида Александровна читала стихи в неизвестном мне прежде Музее предпринимателей, меценатов и благотворителей. Для меня оказалась неожиданной молодость аудитории, я там показался себе едва ли не самым старшим. После чтения я подошел к обоим, спросил Гришу, откуда такое множество молодых. Прежде на таких вечерах было больше моих ровесников.

— А это наш с Зиной семинар, — объяснил он, — мы ведем его уже 16 лет.

Обращенность к другим, связь с другими — так она понимала счастье. Потом трубку взял Гриша, я задал ему тот же вопрос.

— Счастье, — сказал он, — это внутреннее чувство. Гедонизм связан с внешними ощущениями, а счастье внутри.

И стал рассказывать, какое для него счастье: подойти к окну и увидеть рощу, освещенную солнцем. Третий год жизни в новой квартире не оставляло его это чувство счастья.

Я не мог не заметить: а разве в прошлом доме, в панельной пятиэтажке, где у них рощи под окном не было, он не мог чувствовать себя счастливым независимо от вида за окном? Что говорить, Гриша сам знал это лучше меня.

«Я был счастлив по дороге на фронт, — можно прочесть в тех же «Записках гадкого утенка», — с плечами и боками, отбитыми снаряжением, и с одним сухарем в желудке, потому что светило февральское солнце и сосны пахли смолой. Счастлив шагать поверх страха в бою. Счастлив в лагере, когда раскрывались белые ночи. И сейчас, в старости, я счастливей, чем в юности. Хотя хватает болезней и бед. Я счастлив с пером в руках, счастлив, глядя на дерево, и счастлив в любви».

Внутреннее чувство, необъяснимое, полноценное чувство жизни, сродни религиозному, — этому опыт Померанца учит, как никакой другой.

7.

Сейчас я извлек из ящика стола пачку писем Померанца. Мне еще предстоит их толком разобрать, распечатать, осмыслить. Гриша не пользовался ни пишущей машинкой, ни тем более компьютером. Почерк его к концу жизни был не всегда разборчив. Я открывал конверт, другой, начинал читать — и зачитывался. Процитирую сейчас без выбора два первых, попавшихся под руку.

В обоих случаях можно лишь предполагать, на какие мои вопросы или замечания он отвечает, копий своих писем я себе не оставлял. В первом речь идет об упомянутой мной, по-видимому, концепции австрийского этолога Конрада Лоренца, который считал агрессию природным свойством всех биологических существ, включая человека. Померанца биологические объяснения человеческих поступков не убеждали.

«Культура может заставить отдать свой хлеб товарищу, не добиваться взаимности силой и т.п., — писал он мне. — В ХХ веке заговорили о законности агрессии, потому что оболочка культуры растрескалась. От чего именно? Войны расковали зверя, и он почувствовал себя хозяином. Суета цивилизации отучила заглядывать в собственную глубину, где рождается совесть. (Достоевский писал, что совесть — действие Бога в человеческой душе.) Перестали чувствовать Бога, и зашевелились бесы. А природная агрессивность не в 1914 году родилась и не в ХХI веке […] Теория Лоренца, мне кажется, стоит в ряду с теориями Маркса и Фрейда. Они разматывают одну нитку, а их много» (письмо от 25.01.04).

Его письма всякий раз оказывались небольшими приватными лекциями на темы философии, богословия, литературы, культуры, истории. «Редкая дружеская привилегия», — только и мог я его поблагодарить.

8.

Другое попавшееся под руку письмо возвращает к теме, с которой началось более сорока лет назад наше знакомство: к разговору о религиозном мироощущении, религиозном измерении, соотнесенности с религиозным уровнем — всему, что определяло отношение Померанца к разным областям жизни, философским системам, явлениям литературы. Отсчет для него начинался с Рублева, с великих религиозных текстов, они всю жизнь оставались для Померанца высшим мерилом. Достоевскому — и тому лишь изредка давался, по его словам, прорыв на этот уровень, Томас Манн оставался в области культуры, то есть на уровне более низком. Это можно сказать о многих его литературных оценках.

«Потерян вкус к трудным книгам, — почел я у Померанца сравнительно недавно, — на первое место попадает то, что не мучает совесть и не тревожит ум. У читателей классики Чехов теснит Толстого и Достоевского».

Не буду сейчас множить цитаты, обсуждать частности. Я как-то пытался в споре объяснить, чего мне не хватает в «чисто» духовной словесности, почему я отличаю ее от того, что мне представляется литературой. Можно повторять «Бог» — и это мне ничего не скажет. Но можно заговорить, допустим, о корове или пусть даже о навозе так, что и это будет о Боге. Я тогда не знал индийской легенды о паломниках, которые сочли себя оскверненными, увидев на дороге коровью лепешку, и поспешили к реке омыться. Но тут из лепешки восстал бог Индра и сказал: «Это я превратился в коровьи лепешки, ибо нет на земле ничего чистого и нечистого». Бог в коровьей лепешке — вот это для литературы, это ее сфера. Когда герой Пастернака говорит, что главное для него в Евангелии — не «нравственные изречения и правила», а то, «что Христос говорит притчами из быта, поясняя истину светом повседневности», — он, в сущности, восхищается литературным элементом в нем.

Сейчас уже не сказать, на какие мои рассуждения отвечал Григорий Соломонович в письме, которое я хочу процитировать; наверно, я затрагивал в них и важную для меня тему художественного воображения.

«Воображение, безусловно, играет свою роль в религиозном искусстве и в религиозных видениях (например, у Даниила Андреева, и у пророка Даниила, и у автора апокалипсиса), — писал мне Померанц. — Видение рождается взрывом из непостижимых глубин, но облекается в материал, известный из опыта. Например, всадники апокалипсиса (а не танки). Вообще все религиозные тексты — перевод непостижимого импульса, в свете которого человеческий опыт, запечатленный в сознании пророков, внезапно освещается и до известной степени преображается. Но я убежден, что Бог не обладает штатом синхронных переводчиков, которые позволяют беседовать с каждым на его языке. У Бога какой-то свой способ общения с людьми, по ту сторону воображения (играющего с известными предметами) и текстов, то есть игры со знаками, передающими некий таинственный смысл. Мы не можем разъяснить “Тяжесть и нежность”, а где уж до Бога…» (письмо от 08.08.05).

Диалог с Григорием Померанцем стимулировал мысль. Здесь уже упоминался его упрек героям моего романа «Линии судьбы, или Сундучок Милашевича»: они, говоря словами Григория Соломоновича, не нашли пути к «высокой жизни». Не приходится сомневаться, что самому Померанцу этот путь был известен, что в состоянии, которого он достиг, не так уж существенна литература — все еще так важная для меня.

И не без смущения вынужден признать, что если Шекспир или Фолкнер остались в мире своих блуждающих, мечущихся героев, их неразрешенных и неразрешимых проблем, я больше хотел бы приблизиться к ним, чем к миру высокого совершенства.

9.

Поздравляя Григория Соломоновича с очередным днем рождения, я написал ему, каким благотворным было для меня многолетнее — уже больше половины моей жизни — дружеское общение с ним. Даже если мы не встречаемся, писал я, он постоянно присутствует в моей жизни.

Померанц мне ответил: «Я чувствую себя обязанным прожить еще несколько лет, чтобы ободрить тех, кто значительно моложе: сколько еще лет впереди!»

Самим своим существованием он ободрял множество людей, знакомых и незнакомых, помогал им держаться, ориентироваться в этой трудной жизни.

Я очень люблю услышанную однажды историю. Гриша летел на конгресс, кажется, русской интеллигенции в Уфу, у самолета что-то случилось с шасси, он стал кружить над аэродромом, вырабатывая горючее на случай аварийной посадки. И рассказчик услышал от совершенно спокойного Померанца: «Жизнь представляется мне скрипучей пластинкой. Некоторые слышат скрип сквозь музыку, другие сквозь скрип слышат музыку».

Это останется.

-

18 сентября«Дождь» будет платным

-

17 сентябряМинобороны займется патриотическим кино Начался конкурс киносценариев «Главпитчинг» Противники реформы РАН пришли к Госдуме Шер отказалась петь на Олимпиаде в Сочи Роскомнадзор: блокировка сайтов неэффективна

Кино

Искусство

Современная музыка

Академическая музыка

Литература

Театр

Медиа

Общество

Colta Specials